2011年02月20日

仰清正公 №10 備中高松城水攻め

-仰清正公- №10 備中高松城水攻め

清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画

■第10話「備中高松城水攻め」

備中高松場は、中国の権威、毛利氏と同盟を組む清水宗治の居城である。宗治には織田信長が宗治にかなり有利な和睦案を提示していましたがこれを受け付けません。

羽柴秀吉は加藤虎之助が冠山城を落とすと、全兵力を高松城へ向かわせた。前の冠城にいた林三郎左衛門丞も高松場に入っていた。

高松場は備前との国境の小高い岡の上にある。北は山に囲まれ、東西に川、南は児島湾を臨み、城は田や沼に囲まれていた。城に迫るにはたんぼの中の細い道を通り、一騎討ちしながら攻めるしかない。

清水宗治は名将といわれ、篭城をすれば毛利勢が援助にくるのをしっている。時期は五月、雨の季節である。

羽柴軍は高松城の向かいの蛙が端に陣取った。高松城は降り続く雨の中、深い田と沼の区別もできない中にあった。農民や住民は避難してかいない。 織田信長はいずれ毛利軍と対決するために中国路に出張ってくる。秀吉はその前に高松城を落としたい。

秀吉が取った策戦は水攻めであった。水を絶つのではなく城を水没させようというのだ。

川を堰きとめて堤を築く。その長さ二十町(2160m)余、高さは5間(9m)という膨大なものである。

岡山から三千人の人足を呼び、このうちの二千人を堤づくりに投入する。

虎之助は武将・蜂須賀正勝の配下に任ぜられた。正勝は小六という名で夜盗をやっており、秀吉が日吉丸と呼ばれていたころ、矢作橋でであったというのはうそで、尾張の豪族の出である。

堤づくりを命じられた正勝は、土木に経験のあるものを頭にし、五百人に石や木材、土を運ばせて川をせき止める。千人には反対側の川を止めさせ、水門を作る。

堤づくりには十人を一組にして昼三交代夜三交代とした。石を敷き杭を立て土を盛る。水を導けばいい。出来具合より急がせた。二十六町の堤は正勝の計画通り五日で完成した。仕事ぶりに賞金を出したのが効いたらしい。

雨が降り続く中、城下の町民とたんぼの中の農家は金をもらい引き払った。

堤を作るのに、土俵一俵ごとに銭百文、米一升を与えたので近所のものも手伝った。

ドラの音を機に水門が引き上げられた。その夕方には高松城のそばまで水は迫った。堤には、十間(18m)ごとに陣を構えた。毛利軍に備えてのことである。着工以来十二日目であった。

この高松城水攻めは六月四日に清水宗治らの切腹自害で終焉する。

加藤虎之助清正は、高松城水攻めから、どのような攻撃にも耐えうる城づくりと、土木工事をいかに効率よくやるかを学んだのでしょう。(JS)

清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画

■第10話「備中高松城水攻め」

備中高松場は、中国の権威、毛利氏と同盟を組む清水宗治の居城である。宗治には織田信長が宗治にかなり有利な和睦案を提示していましたがこれを受け付けません。

羽柴秀吉は加藤虎之助が冠山城を落とすと、全兵力を高松城へ向かわせた。前の冠城にいた林三郎左衛門丞も高松場に入っていた。

高松場は備前との国境の小高い岡の上にある。北は山に囲まれ、東西に川、南は児島湾を臨み、城は田や沼に囲まれていた。城に迫るにはたんぼの中の細い道を通り、一騎討ちしながら攻めるしかない。

清水宗治は名将といわれ、篭城をすれば毛利勢が援助にくるのをしっている。時期は五月、雨の季節である。

羽柴軍は高松城の向かいの蛙が端に陣取った。高松城は降り続く雨の中、深い田と沼の区別もできない中にあった。農民や住民は避難してかいない。 織田信長はいずれ毛利軍と対決するために中国路に出張ってくる。秀吉はその前に高松城を落としたい。

秀吉が取った策戦は水攻めであった。水を絶つのではなく城を水没させようというのだ。

川を堰きとめて堤を築く。その長さ二十町(2160m)余、高さは5間(9m)という膨大なものである。

岡山から三千人の人足を呼び、このうちの二千人を堤づくりに投入する。

虎之助は武将・蜂須賀正勝の配下に任ぜられた。正勝は小六という名で夜盗をやっており、秀吉が日吉丸と呼ばれていたころ、矢作橋でであったというのはうそで、尾張の豪族の出である。

堤づくりを命じられた正勝は、土木に経験のあるものを頭にし、五百人に石や木材、土を運ばせて川をせき止める。千人には反対側の川を止めさせ、水門を作る。

堤づくりには十人を一組にして昼三交代夜三交代とした。石を敷き杭を立て土を盛る。水を導けばいい。出来具合より急がせた。二十六町の堤は正勝の計画通り五日で完成した。仕事ぶりに賞金を出したのが効いたらしい。

雨が降り続く中、城下の町民とたんぼの中の農家は金をもらい引き払った。

堤を作るのに、土俵一俵ごとに銭百文、米一升を与えたので近所のものも手伝った。

ドラの音を機に水門が引き上げられた。その夕方には高松城のそばまで水は迫った。堤には、十間(18m)ごとに陣を構えた。毛利軍に備えてのことである。着工以来十二日目であった。

この高松城水攻めは六月四日に清水宗治らの切腹自害で終焉する。

加藤虎之助清正は、高松城水攻めから、どのような攻撃にも耐えうる城づくりと、土木工事をいかに効率よくやるかを学んだのでしょう。(JS)

Posted by たわらや at

18:00

│Comments(0)

2011年02月20日

分かりやすい清酒醸造学 №12 酒母(酛)のいろいろ

-分かりやすい清酒醸造学-№12

酒母(酛)のいろいろ

◆ 酒母いろいろ

酒母は、蒸米と麹米と水を混ぜ合わせてつくります。酒母を造る目的につきましては、前述しました。

この酒母の造り方にもいろんな工法があります。それをご紹介いたします。

酒母は、本仕込みを前に酵母をたくさん増殖させておかなければなりません。そして十分な量の乳酸を造る必要があります。

乳酸の入ったモロミはPH(ペーハー)が低くなり、酸性になります。酸性のモロミの中では、清酒酵母は活発に活動できますが、雑菌やバクテリアは死滅するか活動ができなくなります。清酒酵母だけが活動できる環境を造っているのです。

どのような形で乳酸を手に入れるかということで酒母づくりにいろいろな工法があるのです。

大別しますと2つに分かれます。

①速醸系酒母(そくじょうけいしゅぼ)

②生酛系酒母(きもとけいしゅぼ)

です。

◆速醸系酒母

酒母を仕込む時、仕込み水の中に醸造用乳酸を、必要な量入れるというやり方です。これを速醸系酒母といいます。現在の酒造りはこの工法が主流となっています。この工法をさらに分けるといろんな種類があります。速醸酒母、高温糖化酒母などに分けることができます。

◆ 生酛系酒母

醸造用乳酸が無かった時代、つまり昔は乳酸も発酵によって作り出さなければならなかったのです。

乳酸を作り出す工法によって、水酛、生酛、山卸廃止仕込酒母(山廃)があります。

◆ 日本人の知恵に脱帽

酒造りに科学的な分析が始まったのは明治時代以後のことです。米と麹と水だけで世界一のアルコール度数を作り出す日本酒。

顕微鏡の無かった時代に、日本人は経験と知恵を生かして、巧みにアルコール発酵の手法を編み出したのです。その経験と知恵には脱帽します。

麹を使う酒づくりを見ると、東南アジアに多くあります。ここでそのことには触れませんが、高温多湿なこの地域にはカビの一種の麹を巧みに利用しています。

酵母を使いアルコールを得ることは世界中で行われています。麹と酵母を、極限まで巧みに利用しているのが日本酒であると思います。モロミは発酵によって、20°までのアルコールを得ることができます。世界の醸造酒をみても、こんなに高濃度のアルコールを造ることは、日本酒以外にはないのです。

↓千代の園酒造にて、神力 純米吟醸の酒母。

↓とても小さなタンクで酒母を造っています。

タンクの中はこんな感じです。1ml中に、熊本酵母KA-4の酵母菌が2億個程度生きています。

酒母(酛)のいろいろ

◆ 酒母いろいろ

酒母は、蒸米と麹米と水を混ぜ合わせてつくります。酒母を造る目的につきましては、前述しました。

この酒母の造り方にもいろんな工法があります。それをご紹介いたします。

酒母は、本仕込みを前に酵母をたくさん増殖させておかなければなりません。そして十分な量の乳酸を造る必要があります。

乳酸の入ったモロミはPH(ペーハー)が低くなり、酸性になります。酸性のモロミの中では、清酒酵母は活発に活動できますが、雑菌やバクテリアは死滅するか活動ができなくなります。清酒酵母だけが活動できる環境を造っているのです。

どのような形で乳酸を手に入れるかということで酒母づくりにいろいろな工法があるのです。

大別しますと2つに分かれます。

①速醸系酒母(そくじょうけいしゅぼ)

②生酛系酒母(きもとけいしゅぼ)

です。

◆速醸系酒母

酒母を仕込む時、仕込み水の中に醸造用乳酸を、必要な量入れるというやり方です。これを速醸系酒母といいます。現在の酒造りはこの工法が主流となっています。この工法をさらに分けるといろんな種類があります。速醸酒母、高温糖化酒母などに分けることができます。

◆ 生酛系酒母

醸造用乳酸が無かった時代、つまり昔は乳酸も発酵によって作り出さなければならなかったのです。

乳酸を作り出す工法によって、水酛、生酛、山卸廃止仕込酒母(山廃)があります。

◆ 日本人の知恵に脱帽

酒造りに科学的な分析が始まったのは明治時代以後のことです。米と麹と水だけで世界一のアルコール度数を作り出す日本酒。

顕微鏡の無かった時代に、日本人は経験と知恵を生かして、巧みにアルコール発酵の手法を編み出したのです。その経験と知恵には脱帽します。

麹を使う酒づくりを見ると、東南アジアに多くあります。ここでそのことには触れませんが、高温多湿なこの地域にはカビの一種の麹を巧みに利用しています。

酵母を使いアルコールを得ることは世界中で行われています。麹と酵母を、極限まで巧みに利用しているのが日本酒であると思います。モロミは発酵によって、20°までのアルコールを得ることができます。世界の醸造酒をみても、こんなに高濃度のアルコールを造ることは、日本酒以外にはないのです。

↓千代の園酒造にて、神力 純米吟醸の酒母。

↓とても小さなタンクで酒母を造っています。

タンクの中はこんな感じです。1ml中に、熊本酵母KA-4の酵母菌が2億個程度生きています。

Posted by たわらや at

17:30

│Comments(0)

2011年02月19日

仰清正公 №9 初陣

-仰清正公- №9 清正公となる

清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画

■第9話「初陣」

戦国武将が名を上げるにはそれなりの地位がなければならなかったようです。たとえば、いま語っている羽柴秀吉と加藤清正の関係の後に起きる本能寺の変、そしてその仕掛け人の明智光秀は名を残していますが、名もないお百姓に殺されました。そのお百姓その名は残らず、歴史の転換者は栄達もなく無名のまま歴史に埋没しています。

羽柴筑前守秀吉の部下になった加藤虎之助は、叔父加藤喜左衛門の配下であったわけで、戦場で武勲を立てても、よほどのことがなければ総大将秀吉の目に留まることはありません。さらにこの時点においては、秀吉でさえ、織田信長の配下だったのです。

虎之助の初陣は、中国遠征中の一端で、天承11年・虎之助21歳。のときのことです。

秀吉がブレーン会議の後、毛利方の猛将、林三郎右衛門が固める冠城の攻撃を虎之助に命じたからです。

守勢千人ぐらいの山城でしたが、櫓があって堀があって塀がめぐっている城を簡単に落とすわけにはいきません。虎之助は、叔父加藤喜左衛門以下の足軽を率い、夜明けに大手門と裏門から同時に攻め立てる。そのうえ、城の山側の草木に火を放って、夜明け早々に城を落とした。その上、捕虜の傷の手当などをやり、正午ごろ、秀吉のいる本陣に戻っているのですね。

つまり、初陣とはそれなりの役職にあり、命令を受け、計画よりいい結果を生んでこそほめられるものらしいですね。

その上、虎之助は手持ちの金で部下に酒を振舞い、敵味方の戦死者を地元の僧侶を招いて供養したという。それが秀吉の耳にも達したという話です。後のことは、講釈師でもこういう美談をくっつけるでしょうがね。(JS)

清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画

■第9話「初陣」

戦国武将が名を上げるにはそれなりの地位がなければならなかったようです。たとえば、いま語っている羽柴秀吉と加藤清正の関係の後に起きる本能寺の変、そしてその仕掛け人の明智光秀は名を残していますが、名もないお百姓に殺されました。そのお百姓その名は残らず、歴史の転換者は栄達もなく無名のまま歴史に埋没しています。

羽柴筑前守秀吉の部下になった加藤虎之助は、叔父加藤喜左衛門の配下であったわけで、戦場で武勲を立てても、よほどのことがなければ総大将秀吉の目に留まることはありません。さらにこの時点においては、秀吉でさえ、織田信長の配下だったのです。

虎之助の初陣は、中国遠征中の一端で、天承11年・虎之助21歳。のときのことです。

秀吉がブレーン会議の後、毛利方の猛将、林三郎右衛門が固める冠城の攻撃を虎之助に命じたからです。

守勢千人ぐらいの山城でしたが、櫓があって堀があって塀がめぐっている城を簡単に落とすわけにはいきません。虎之助は、叔父加藤喜左衛門以下の足軽を率い、夜明けに大手門と裏門から同時に攻め立てる。そのうえ、城の山側の草木に火を放って、夜明け早々に城を落とした。その上、捕虜の傷の手当などをやり、正午ごろ、秀吉のいる本陣に戻っているのですね。

つまり、初陣とはそれなりの役職にあり、命令を受け、計画よりいい結果を生んでこそほめられるものらしいですね。

その上、虎之助は手持ちの金で部下に酒を振舞い、敵味方の戦死者を地元の僧侶を招いて供養したという。それが秀吉の耳にも達したという話です。後のことは、講釈師でもこういう美談をくっつけるでしょうがね。(JS)

Posted by たわらや at

18:00

│Comments(0)

2011年02月19日

杜の蔵 『槽汲み』 2011年しぼりたて純米生酒

-日本酒を楽しもう 先ずは一献-№221

杜の蔵 『槽汲』 2011年 しぼりたて純米生酒

製造元:㈱杜の蔵 福岡県久留米市三潴町玉満2773番地

720ml:1533円(税込)

◆ 筑後の銘酒 杜の蔵を訪ねる

筑後川の下流域の筑後平野は九州随一の穀倉地帯。九州随一の大河は、豊穣の実りをもたらしてくれる。豊穣な穀倉地帯には昔から多くの造り酒屋がある。筑後地方に数多くの酒蔵がある。また、柳川、三潴は杜氏輩出地域として全国的にも有名で、「柳川杜氏」「三潴杜氏」と評されている。米、技術、蔵という3つの条件が整った地域でもある。

福岡の地の利は、朝鮮半島や中国大陸にも近いことから、戦前は筑後の銘酒は朝鮮半島、中国大陸、満州へと輸出されていたそうだ。製造規模の割りに大きな土蔵は当時の繁栄がうかがえる。

酒蔵の歴史は明治31年。清酒と焼酎の両方の酒蔵を有する。日本酒はほとんどが純米酒。焼酎は麦、米、そば、酒粕を原料に使用。釀造、蒸留ともにハイレベルの技術を誇る。

◆ 杜の蔵 槽汲 発売

全国各地の酒蔵で新酒が発売されるこの時期、酒を搾る槽(ふね)から垂れるしぼりたての日本酒をそのまま瓶詰めして製品化したのは全国的にもこの商品は早いほうではなかっただろうか。

日本酒のしぼりたての「旬」を瓶詰めして皆様にお届けします。熟成した日本酒もおもむきがあっていいが、槽口から垂れている新酒をそのままを密封するこの「杜の蔵槽汲み」はまさにしぼりたてそのもの!。醗酵のとき発生する炭酸ガスを含んだまま瓶詰めするので、チリチリ感しているような吟醸仕込みの純米酒です。

本日搾ったお酒は2月20日ごろ届きます。栓を開けるとき「ポン」とシャンパンのように音がします。新米の新酒是非ご賞味ください。

原料米: 福岡産 大地の輝

精米歩合: 60%

日本酒度: +5.0

酸 度: 1.7ml

アミノ酸度:?

度数: 17.0%

酵 母: 協会9号酵母

杜の蔵 『槽汲』 2011年 しぼりたて純米生酒

製造元:㈱杜の蔵 福岡県久留米市三潴町玉満2773番地

720ml:1533円(税込)

◆ 筑後の銘酒 杜の蔵を訪ねる

筑後川の下流域の筑後平野は九州随一の穀倉地帯。九州随一の大河は、豊穣の実りをもたらしてくれる。豊穣な穀倉地帯には昔から多くの造り酒屋がある。筑後地方に数多くの酒蔵がある。また、柳川、三潴は杜氏輩出地域として全国的にも有名で、「柳川杜氏」「三潴杜氏」と評されている。米、技術、蔵という3つの条件が整った地域でもある。

福岡の地の利は、朝鮮半島や中国大陸にも近いことから、戦前は筑後の銘酒は朝鮮半島、中国大陸、満州へと輸出されていたそうだ。製造規模の割りに大きな土蔵は当時の繁栄がうかがえる。

酒蔵の歴史は明治31年。清酒と焼酎の両方の酒蔵を有する。日本酒はほとんどが純米酒。焼酎は麦、米、そば、酒粕を原料に使用。釀造、蒸留ともにハイレベルの技術を誇る。

◆ 杜の蔵 槽汲 発売

全国各地の酒蔵で新酒が発売されるこの時期、酒を搾る槽(ふね)から垂れるしぼりたての日本酒をそのまま瓶詰めして製品化したのは全国的にもこの商品は早いほうではなかっただろうか。

日本酒のしぼりたての「旬」を瓶詰めして皆様にお届けします。熟成した日本酒もおもむきがあっていいが、槽口から垂れている新酒をそのままを密封するこの「杜の蔵槽汲み」はまさにしぼりたてそのもの!。醗酵のとき発生する炭酸ガスを含んだまま瓶詰めするので、チリチリ感しているような吟醸仕込みの純米酒です。

本日搾ったお酒は2月20日ごろ届きます。栓を開けるとき「ポン」とシャンパンのように音がします。新米の新酒是非ご賞味ください。

原料米: 福岡産 大地の輝

精米歩合: 60%

日本酒度: +5.0

酸 度: 1.7ml

アミノ酸度:?

度数: 17.0%

酵 母: 協会9号酵母

Posted by たわらや at

12:00

│Comments(0)

2011年02月18日

球磨焼酎を楽しむ会 IN 御縁

-コラム・呑んどっと-№18

球磨焼酎を楽しむ会 IN 御縁 開催レポート

昨日(2011年02月18日)、熊本市籠町通り『御縁』(おえん)というお料理屋さんで、球磨焼酎を楽しむ会が開催されました。お客様は7名。球磨焼酎の蔵元より、松の泉酒造・井上様、寿福酒造・寿福亮子様がいらしてくれました。

この会は、2月上旬~3月中旬の新幹線開業前までに、熊本市域の28箇所の飲食店を会場にして、球磨焼酎の飲み比べをするお酒の会です。

熊本県・商工観光労働部 観光経済交流局 くまもとブランド推進課と球磨焼酎組合青年部(部長:大和一酒造元・下田文仁社長)が音頭をとって、熊本の酒推進委員会加盟の酒店(まともな熊本県産酒を、まともに仕入れて、まともに販売するという、商売の王道を歩む町の酒屋さんの集い)が協力して開催をしています。

これは建前の事業目的。本音は、熊本の方々にもっともっと、球磨焼酎を五感で楽しんで頂くことです。

目で見て、

耳で聞いて、

手で触れてみて、

鼻で香って、

口で味わって、

そして、造り手である蔵元と触れあって頂くイベントです。

お酒を飲むという場は、家での晩酌、外での懇親会など、さまざまな場所で、さまざまな仲間と繰り広げられていると思います。

ですが、そこで、球磨焼酎を意識して呑んだことがあるか…ということなのです。意外と、みんなが飲んでいるものと同じお酒を飲んでいるということになっていませんか?。

とりあえず、ビールに始まり、続いて、黒○島という芋焼酎を飲むというのが、熊本人の今の飲酒スタイルです。

造りの違う球磨焼酎が28社あります。これらを飲み比べをして、自分にあった銘柄を、自分にあったスタイルで呑む。お金をかけるのではなくて、自分らしさの飲酒スタイルを見つけてもらうことができたら、きっと、今より酒を飲むということが楽しく・美味しくなると思います。そんな出会いの場を創造してみました。

乾杯して、2時間はあっという間に過ぎました。人気だったのは、松の泉酒造「水鏡無私」の水割り、「松の泉・黒麹」のお湯割り、そして、寿福酒造場「武者返し」の直火燗酒をロックで飲む。55℃まで25°の武者返しを直燗して、氷で割るもの。アルコールの持つ尖ったトゲトゲ成分がなくなり、円やかになり、常圧焼酎の持つ米の旨味をダイレクトに味わうことができるという、新しい飲み方スタイルも提案しました。

次回:03月03日:和や(熊本市城東町)様にて開催します。会費3000円。来訪蔵元・宮原酒造場・球磨焼酎

次々回03月09日:やまもと(菊陽町光の森駅前)様にて開催します。会費4000円。来訪蔵元・宮元酒造場・白岳酒造

※参加者募集中です。

問合先:たわらや酒店 ℡096-232-3138 メールinfo@tawaraya-sake.co.jp まで

球磨焼酎を楽しむ会 IN 御縁 開催レポート

昨日(2011年02月18日)、熊本市籠町通り『御縁』(おえん)というお料理屋さんで、球磨焼酎を楽しむ会が開催されました。お客様は7名。球磨焼酎の蔵元より、松の泉酒造・井上様、寿福酒造・寿福亮子様がいらしてくれました。

この会は、2月上旬~3月中旬の新幹線開業前までに、熊本市域の28箇所の飲食店を会場にして、球磨焼酎の飲み比べをするお酒の会です。

熊本県・商工観光労働部 観光経済交流局 くまもとブランド推進課と球磨焼酎組合青年部(部長:大和一酒造元・下田文仁社長)が音頭をとって、熊本の酒推進委員会加盟の酒店(まともな熊本県産酒を、まともに仕入れて、まともに販売するという、商売の王道を歩む町の酒屋さんの集い)が協力して開催をしています。

これは建前の事業目的。本音は、熊本の方々にもっともっと、球磨焼酎を五感で楽しんで頂くことです。

目で見て、

耳で聞いて、

手で触れてみて、

鼻で香って、

口で味わって、

そして、造り手である蔵元と触れあって頂くイベントです。

お酒を飲むという場は、家での晩酌、外での懇親会など、さまざまな場所で、さまざまな仲間と繰り広げられていると思います。

ですが、そこで、球磨焼酎を意識して呑んだことがあるか…ということなのです。意外と、みんなが飲んでいるものと同じお酒を飲んでいるということになっていませんか?。

とりあえず、ビールに始まり、続いて、黒○島という芋焼酎を飲むというのが、熊本人の今の飲酒スタイルです。

造りの違う球磨焼酎が28社あります。これらを飲み比べをして、自分にあった銘柄を、自分にあったスタイルで呑む。お金をかけるのではなくて、自分らしさの飲酒スタイルを見つけてもらうことができたら、きっと、今より酒を飲むということが楽しく・美味しくなると思います。そんな出会いの場を創造してみました。

乾杯して、2時間はあっという間に過ぎました。人気だったのは、松の泉酒造「水鏡無私」の水割り、「松の泉・黒麹」のお湯割り、そして、寿福酒造場「武者返し」の直火燗酒をロックで飲む。55℃まで25°の武者返しを直燗して、氷で割るもの。アルコールの持つ尖ったトゲトゲ成分がなくなり、円やかになり、常圧焼酎の持つ米の旨味をダイレクトに味わうことができるという、新しい飲み方スタイルも提案しました。

次回:03月03日:和や(熊本市城東町)様にて開催します。会費3000円。来訪蔵元・宮原酒造場・球磨焼酎

次々回03月09日:やまもと(菊陽町光の森駅前)様にて開催します。会費4000円。来訪蔵元・宮元酒造場・白岳酒造

※参加者募集中です。

問合先:たわらや酒店 ℡096-232-3138 メールinfo@tawaraya-sake.co.jp まで

Posted by たわらや at

18:00

│Comments(0)

2011年02月18日

仰清正公 №8 上杉謙信死す

-仰清正公- №8 上杉謙信死す

清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画

■第8話「上杉謙信死す」

加藤虎之助清正は16歳の小物見役、二百石取りで家来はいない。城郭の中に屋敷もある。母と小物と手伝い女で暮らしている。

そこで清正は考えた。軍楽は杉野弥次右衛門、武術は塚原卜伝の縁者塚原斉次郎に学んでいる。

まだ戦いには出たことはない。叔父の喜左衛門も木村大膳も、実践には連れて行かず、城の守護役をさせている。

一応、武家として一家を成したのだから、家来を持ってこれを従えれば戦場にでられるかも知れないとおもった。そしてふるさとの尾張中村での遊び仲間、森本利吉、飯田才八の二人を思い出した。同年だが、遊びでは幼名夜叉丸の虎之助清正が大将格で二人は家来をやっていた。いずれ侍になったら、夜叉丸は利吉と才八を召抱えると約束していた。

現に、虎之助は侍になった。そこで母・いと に相談して利吉と才八を呼ぼうとした。飛脚を出して先方の都合を聞く。来たいといえば支度金も送らねばなるまい。長浜から尾張中村まで、飛脚でも往復六日はかかるだろうと心積もりしていたら、五日目の午後、控えの間にいた虎之助に面会の知らせが来た。

大手門に出てみると、利吉と才八が前髪こそ落としているが、土筆頭に膝っきりの着物で立っている。

門番に「この二人はわしの家来だ」と紹介して、郭内の館に連れ、飯を食わせ、衣服を整えてやる。

こうして初の家来ができ、これから長い付き合いが始まるのです。利吉も才八も十分承知の上でありました。

世は上杉が北国、関東で勢力を伸ばし、秀吉は中国平定に出かけている。戦乱はあちこちに起きていた。播磨の国が危ないと、秀吉は二度目の中国平定に向かうのに、虎之助は、喜左衛門、木村大膳に「合戦の恩供をお願いつかまつります」と懇願し、「かなわねば抜け駆けしても」と迫った。

こうして木村大膳の配下として出陣することになるのです。

行き先は播磨の国、相手は尼子勢い。武勇名高い山中鹿之介でありました。これが清正公の初陣となるのです。(JS)

清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画

■第8話「上杉謙信死す」

加藤虎之助清正は16歳の小物見役、二百石取りで家来はいない。城郭の中に屋敷もある。母と小物と手伝い女で暮らしている。

そこで清正は考えた。軍楽は杉野弥次右衛門、武術は塚原卜伝の縁者塚原斉次郎に学んでいる。

まだ戦いには出たことはない。叔父の喜左衛門も木村大膳も、実践には連れて行かず、城の守護役をさせている。

一応、武家として一家を成したのだから、家来を持ってこれを従えれば戦場にでられるかも知れないとおもった。そしてふるさとの尾張中村での遊び仲間、森本利吉、飯田才八の二人を思い出した。同年だが、遊びでは幼名夜叉丸の虎之助清正が大将格で二人は家来をやっていた。いずれ侍になったら、夜叉丸は利吉と才八を召抱えると約束していた。

現に、虎之助は侍になった。そこで母・いと に相談して利吉と才八を呼ぼうとした。飛脚を出して先方の都合を聞く。来たいといえば支度金も送らねばなるまい。長浜から尾張中村まで、飛脚でも往復六日はかかるだろうと心積もりしていたら、五日目の午後、控えの間にいた虎之助に面会の知らせが来た。

大手門に出てみると、利吉と才八が前髪こそ落としているが、土筆頭に膝っきりの着物で立っている。

門番に「この二人はわしの家来だ」と紹介して、郭内の館に連れ、飯を食わせ、衣服を整えてやる。

こうして初の家来ができ、これから長い付き合いが始まるのです。利吉も才八も十分承知の上でありました。

世は上杉が北国、関東で勢力を伸ばし、秀吉は中国平定に出かけている。戦乱はあちこちに起きていた。播磨の国が危ないと、秀吉は二度目の中国平定に向かうのに、虎之助は、喜左衛門、木村大膳に「合戦の恩供をお願いつかまつります」と懇願し、「かなわねば抜け駆けしても」と迫った。

こうして木村大膳の配下として出陣することになるのです。

行き先は播磨の国、相手は尼子勢い。武勇名高い山中鹿之介でありました。これが清正公の初陣となるのです。(JS)

Posted by たわらや at

15:00

│Comments(0)

2011年02月18日

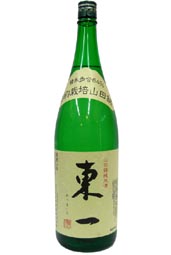

東一 64%精白 純米生酒

-日本酒を楽しもう 先ずは一献-№219

東一 64%精米 純米生酒 【入荷しました!!】

五町田酒造㈱:佐賀県嬉野市塩田町大字五町田甲2081

注)昨日ご紹介の東一純米にごり酒と姉妹品です。

1800ml:2520円(税込)

0720ml:1260円(税込)

◆ 東一のあゆみ

大正11年創業。初代瀬頭平次が瀬頭酒造・「東長」から分家して酒造りを始めたことが起こりです。清流塩田川は古くから肥沃な田畑を潤し、この地に豊かな実りをもたらしてきました。その地元産の酒造好適米と、塩田川の伏流水をもちいて仕込んでいます。

蔵人みずから育てた酒米での酒造りを実践するお蔵。

「うちは杜氏も蔵人も地元の人間。どんな米がうまい酒になるか蔵人がいちばんよく知っています。それに、自分が苦労して育てた米で仕込むから、酒造りへの意気込みもぜんぜん違いますね。」と瀬頭一平社長。

酒造りの造詣の深さで全国の若い蔵元からしたわれる勝木慶一郎製造部長と北重則杜氏の醸す味は、全国のこだわりの日本酒ファンより熱烈な支持を受けています。

◆ 米から育てる酒造り。高品質な「山田錦」へのこだわり

「人、米、造りが一体となって良酒を醸す」五町田酒造の理想であり信念だ。昭和63年(1988年)、五町田酒造は当時佐賀県では手に入らなかった憧れの酒米「山田錦」の栽培を蔵自ら挑戦。台風が多く、高温多湿の佐賀平野は、決して山田錦の栽培に適した地ではありません。山田錦は普通の米よりも背丈が高く、倒伏しやすいのです。

しかし、蔵人を中心にした栽培者グループは、育苗法の不空や、水まわりの研究、施肥の研究管理など、試行錯誤を重ねてきた。

地元の塩田の米で「良い酒を造りたい」という情熱は悪条件さえも克服し、吟醸を仕込むほどの収穫量、品質の安定をなし得たのです。

すでに山田錦は入手困難な酒米ではなく、山田錦であればよいという時代ではありませんでした。蔵人自らが育てた米で、特性を熟知してこその技術を以って酒を醸している。地産で全国的に品質志向の酒づくりを問いかけた、「東一」は九州を代表する九州の味覚の銘酒です。

◆ 東一 山田錦64% 純米生酒

春先に限定的に発売される純米生酒です。熱狂的な東一ファンには堪らない酒です。今年の酒は例年よりも、滑らか&穏やかな酒質に仕上げっています。

◆◇◆◇ 味わいは… ◇◆◇◆

【テースター宇野功一】

色…

味…さわやかに感じる フレッシュさとキレの良い後味に仕上がっています。料理との相性も良く食中酒としておすすめの1本。

是非飲んでもらいたい一本です。

原料米: 佐賀産山田錦

精米歩合:64%

日本酒度: +1.0

酸 度: 1.7

アミノ酸度:?

アルコール度数: 17.0%

酵 母:自家酵母(熊本酵母系)

東一 64%精米 純米生酒 【入荷しました!!】

五町田酒造㈱:佐賀県嬉野市塩田町大字五町田甲2081

注)昨日ご紹介の東一純米にごり酒と姉妹品です。

1800ml:2520円(税込)

0720ml:1260円(税込)

◆ 東一のあゆみ

大正11年創業。初代瀬頭平次が瀬頭酒造・「東長」から分家して酒造りを始めたことが起こりです。清流塩田川は古くから肥沃な田畑を潤し、この地に豊かな実りをもたらしてきました。その地元産の酒造好適米と、塩田川の伏流水をもちいて仕込んでいます。

蔵人みずから育てた酒米での酒造りを実践するお蔵。

「うちは杜氏も蔵人も地元の人間。どんな米がうまい酒になるか蔵人がいちばんよく知っています。それに、自分が苦労して育てた米で仕込むから、酒造りへの意気込みもぜんぜん違いますね。」と瀬頭一平社長。

酒造りの造詣の深さで全国の若い蔵元からしたわれる勝木慶一郎製造部長と北重則杜氏の醸す味は、全国のこだわりの日本酒ファンより熱烈な支持を受けています。

◆ 米から育てる酒造り。高品質な「山田錦」へのこだわり

「人、米、造りが一体となって良酒を醸す」五町田酒造の理想であり信念だ。昭和63年(1988年)、五町田酒造は当時佐賀県では手に入らなかった憧れの酒米「山田錦」の栽培を蔵自ら挑戦。台風が多く、高温多湿の佐賀平野は、決して山田錦の栽培に適した地ではありません。山田錦は普通の米よりも背丈が高く、倒伏しやすいのです。

しかし、蔵人を中心にした栽培者グループは、育苗法の不空や、水まわりの研究、施肥の研究管理など、試行錯誤を重ねてきた。

地元の塩田の米で「良い酒を造りたい」という情熱は悪条件さえも克服し、吟醸を仕込むほどの収穫量、品質の安定をなし得たのです。

すでに山田錦は入手困難な酒米ではなく、山田錦であればよいという時代ではありませんでした。蔵人自らが育てた米で、特性を熟知してこその技術を以って酒を醸している。地産で全国的に品質志向の酒づくりを問いかけた、「東一」は九州を代表する九州の味覚の銘酒です。

◆ 東一 山田錦64% 純米生酒

春先に限定的に発売される純米生酒です。熱狂的な東一ファンには堪らない酒です。今年の酒は例年よりも、滑らか&穏やかな酒質に仕上げっています。

◆◇◆◇ 味わいは… ◇◆◇◆

【テースター宇野功一】

色…

味…さわやかに感じる フレッシュさとキレの良い後味に仕上がっています。料理との相性も良く食中酒としておすすめの1本。

是非飲んでもらいたい一本です。

原料米: 佐賀産山田錦

精米歩合:64%

日本酒度: +1.0

酸 度: 1.7

アミノ酸度:?

アルコール度数: 17.0%

酵 母:自家酵母(熊本酵母系)

Posted by たわらや at

13:49

│Comments(0)

2011年02月17日

お燗酒は日本の文化【後編】 電子レンジで簡単 上々のお燗酒

お燗酒は日本の文化【後編】

電子レンジで簡単 上々のお燗酒

注)この記事は2005.01.11に「日刊たわらやかわら版」でご紹介した文章です。

◆ プロの店はお燗酒の温度帯が選べる。

サポートグッズのご紹介

通潤レンジ徳利のご紹介

従来の首の細いもの、尖った徳利の形状ではその局部の電力密度が高く過加熱となり、多くの徳利では燗ビンの上下の温度差が20~30度の加熱のムラが生じます。

電子レンジ用徳利は、まんべんなく温まる形状で徳利の上下の温度差を最小限(2℃程度)におさえ、大変おいしいお燗酒がご家庭でも楽しめます。

飲食店においては、お客様の御要望の日本酒を、お客様の御要望の燗温度でサービスすることが可能になります。一歩先を行く日本酒のサービスが簡単に出来ます。

冬の季節ならば…

人肌(35~40℃)燗をしたい場合、レンジで60秒

ぬる(40~45℃)燗をしたい場合、レンジで70秒

上(45~50℃)燗をしたい場合、レンジで90秒

熱(50~55℃)燗をしたい場合、レンジで100秒

とびっきり(60℃)燗をしたい場合、レンジで120秒

と、簡単に、温度ムラが無く、美味しいお燗が出来上がります。

あなたのお好みのお燗が楽しめます。

通潤電子レンジ用徳利

2合(360ml)徳利

735円/1本(税込)

◆ お洒落なカラー電子レンジ用徳利(2合)

無地の可愛らしい徳利もあります。黄、朱、黒の3色。空間の雰囲気にあった色が選べます。

1050円/1本(税込)

電子レンジで簡単 上々のお燗酒

注)この記事は2005.01.11に「日刊たわらやかわら版」でご紹介した文章です。

◆ プロの店はお燗酒の温度帯が選べる。

サポートグッズのご紹介

通潤レンジ徳利のご紹介

従来の首の細いもの、尖った徳利の形状ではその局部の電力密度が高く過加熱となり、多くの徳利では燗ビンの上下の温度差が20~30度の加熱のムラが生じます。

電子レンジ用徳利は、まんべんなく温まる形状で徳利の上下の温度差を最小限(2℃程度)におさえ、大変おいしいお燗酒がご家庭でも楽しめます。

飲食店においては、お客様の御要望の日本酒を、お客様の御要望の燗温度でサービスすることが可能になります。一歩先を行く日本酒のサービスが簡単に出来ます。

冬の季節ならば…

人肌(35~40℃)燗をしたい場合、レンジで60秒

ぬる(40~45℃)燗をしたい場合、レンジで70秒

上(45~50℃)燗をしたい場合、レンジで90秒

熱(50~55℃)燗をしたい場合、レンジで100秒

とびっきり(60℃)燗をしたい場合、レンジで120秒

と、簡単に、温度ムラが無く、美味しいお燗が出来上がります。

あなたのお好みのお燗が楽しめます。

通潤電子レンジ用徳利

2合(360ml)徳利

735円/1本(税込)

◆ お洒落なカラー電子レンジ用徳利(2合)

無地の可愛らしい徳利もあります。黄、朱、黒の3色。空間の雰囲気にあった色が選べます。

1050円/1本(税込)

Posted by たわらや at

18:00

│Comments(0)

2011年02月17日

仰清正公 №7 清正公の初出陣

-仰清正公- №7 清正公の初出陣

清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画

■第7話「清正公の初出陣」

加藤虎之助清正は16歳の小物見役、二百石取りで家来はいない。城郭の中に屋敷もある。母と小物と手伝い女で暮らしている。

そこで清正は考えた。軍楽は杉野弥次右衛門、武術は塚原卜伝の縁者塚原斉次郎に学んでいる。

まだ戦いには出たことはない。叔父の喜左衛門も木村大膳も、実践には連れて行かず、城の守護役をさせている。

一応、武家として一家を成したのだから、家来を持ってこれを従えれば戦場にでられるかも知れないとおもった。そしてふるさとの尾張中村での遊び仲間、森本利吉、飯田才八の二人を思い出した。同年だが、遊びでは幼名夜叉丸の虎之助清正が大将格で二人は家来をやっていた。いずれ侍になったら、夜叉丸は利吉と才八を召抱えると約束していた。

現に、虎之助は侍になった。そこで母・いと に相談して利吉と才八を呼ぼうとした。飛脚を出して先方の都合を聞く。来たいといえば支度金も送らねばなるまい。長浜から尾張中村まで、飛脚でも往復六日はかかるだろうと心積もりしていたら、五日目の午後、控えの間にいた虎之助に面会の知らせが来た。

大手門に出てみると、利吉と才八が前髪こそ落としているが、土筆頭に膝っきりの着物で立っている。

門番に「この二人はわしの家来だ」と紹介して、郭内の館に連れ、飯を食わせ、衣服を整えてやる。

こうして初の家来ができ、これから長い付き合いが始まるのです。利吉も才八も十分承知の上でありました。

世は上杉が北国、関東で勢力を伸ばし、秀吉は中国平定に出かけている。戦乱はあちこちに起きていた。播磨の国が危ないと、秀吉は二度目の中国平定に向かうのに、虎之助は、喜左衛門、木村大膳に「合戦の恩供をお願いつかまつります」と懇願し、「かなわねば抜け駆けしても」と迫った。

こうして木村大膳の配下として出陣することになるのです。

行き先は播磨の国、相手は尼子勢い。武勇名高い山中鹿之介でありました。これが清正公の初陣となるのです。(JS)

清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画

■第7話「清正公の初出陣」

加藤虎之助清正は16歳の小物見役、二百石取りで家来はいない。城郭の中に屋敷もある。母と小物と手伝い女で暮らしている。

そこで清正は考えた。軍楽は杉野弥次右衛門、武術は塚原卜伝の縁者塚原斉次郎に学んでいる。

まだ戦いには出たことはない。叔父の喜左衛門も木村大膳も、実践には連れて行かず、城の守護役をさせている。

一応、武家として一家を成したのだから、家来を持ってこれを従えれば戦場にでられるかも知れないとおもった。そしてふるさとの尾張中村での遊び仲間、森本利吉、飯田才八の二人を思い出した。同年だが、遊びでは幼名夜叉丸の虎之助清正が大将格で二人は家来をやっていた。いずれ侍になったら、夜叉丸は利吉と才八を召抱えると約束していた。

現に、虎之助は侍になった。そこで母・いと に相談して利吉と才八を呼ぼうとした。飛脚を出して先方の都合を聞く。来たいといえば支度金も送らねばなるまい。長浜から尾張中村まで、飛脚でも往復六日はかかるだろうと心積もりしていたら、五日目の午後、控えの間にいた虎之助に面会の知らせが来た。

大手門に出てみると、利吉と才八が前髪こそ落としているが、土筆頭に膝っきりの着物で立っている。

門番に「この二人はわしの家来だ」と紹介して、郭内の館に連れ、飯を食わせ、衣服を整えてやる。

こうして初の家来ができ、これから長い付き合いが始まるのです。利吉も才八も十分承知の上でありました。

世は上杉が北国、関東で勢力を伸ばし、秀吉は中国平定に出かけている。戦乱はあちこちに起きていた。播磨の国が危ないと、秀吉は二度目の中国平定に向かうのに、虎之助は、喜左衛門、木村大膳に「合戦の恩供をお願いつかまつります」と懇願し、「かなわねば抜け駆けしても」と迫った。

こうして木村大膳の配下として出陣することになるのです。

行き先は播磨の国、相手は尼子勢い。武勇名高い山中鹿之介でありました。これが清正公の初陣となるのです。(JS)

Posted by たわらや at

12:00

│Comments(0)

2011年02月17日

東一 64%精白 純米にごり酒

-日本酒を楽しもう 先ずは一献-№219

東一 64%精白 純米にごり酒 【入荷しました!!】

五町田酒造㈱:佐賀県嬉野市塩田町大字五町田甲2081

1800ml:2520円(税込)

0720ml:1260円(税込)

◆ 東一のあゆみ

大正11年創業。初代瀬頭平次が瀬頭酒造・「東長」から分家して酒造りを始めたことが起こりです。清流塩田川は古くから肥沃な田畑を潤し、この地に豊かな実りをもたらしてきました。その地元産の酒造好適米と、塩田川の伏流水をもちいて仕込んでいます。

蔵人みずから育てた酒米での酒造りを実践するお蔵。

「うちは杜氏も蔵人も地元の人間。どんな米がうまい酒になるか蔵人がいちばんよく知っています。それに、自分が苦労して育てた米で仕込むから、酒造りへの意気込みもぜんぜん違いますね。」と瀬頭一平社長。

酒造りの造詣の深さで全国の若い蔵元からしたわれる勝木慶一郎製造部長と北重則杜氏の醸す味は、全国のこだわりの日本酒ファンより熱烈な支持を受けています。

◆ 米から育てる酒造り。高品質な「山田錦」へのこだわり

「人、米、造りが一体となって良酒を醸す」五町田酒造の理想であり信念だ。昭和63年(1988年)、五町田酒造は当時佐賀県では手に入らなかった憧れの酒米「山田錦」の栽培を蔵自ら挑戦。台風が多く、高温多湿の佐賀平野は、決して山田錦の栽培に適した地ではありません。山田錦は普通の米よりも背丈が高く、倒伏しやすいのです。

しかし、蔵人を中心にした栽培者グループは、育苗法の不空や、水まわりの研究、施肥の研究管理など、試行錯誤を重ねてきた。

地元の塩田の米で「良い酒を造りたい」という情熱は悪条件さえも克服し、吟醸を仕込むほどの収穫量、品質の安定をなし得たのです。

すでに山田錦は入手困難な酒米ではなく、山田錦であればよいという時代ではありませんでした。蔵人自らが育てた米で、特性を熟知してこその技術を以って酒を醸している。地産で全国的に品質志向の酒づくりを問いかけた、「東一」は九州を代表する九州の味覚の銘酒です。

◆ 東一 山田錦64% 純米にごり酒

春先に限定的に発売される純米生のうすにごり酒です。熱狂的な東一ファンには堪らない酒です。今年の酒は例年よりも、滑らか&穏やかな酒質に仕上げっています。

◆◇◆◇ 味わいは… ◇◆◇◆

【テースター宇野功一】

色…うっすらとオリがらみ

味…さわやかに感じる フレッシュさと澱が味に幅を持たせキレの良い後味に仕上がっています。料理との相性も良く食中酒としておすすめの1本。

是非飲んでもらいたい一本です。

原料米: 佐賀産山田錦

精米歩合:全量 64%

日本酒度: +0.0

酸 度: 1.6

アミノ酸度:?

アルコール度数: 16.5%

酵 母:自家保存・熊本酵母

東一 64%精白 純米にごり酒 【入荷しました!!】

五町田酒造㈱:佐賀県嬉野市塩田町大字五町田甲2081

1800ml:2520円(税込)

0720ml:1260円(税込)

◆ 東一のあゆみ

大正11年創業。初代瀬頭平次が瀬頭酒造・「東長」から分家して酒造りを始めたことが起こりです。清流塩田川は古くから肥沃な田畑を潤し、この地に豊かな実りをもたらしてきました。その地元産の酒造好適米と、塩田川の伏流水をもちいて仕込んでいます。

蔵人みずから育てた酒米での酒造りを実践するお蔵。

「うちは杜氏も蔵人も地元の人間。どんな米がうまい酒になるか蔵人がいちばんよく知っています。それに、自分が苦労して育てた米で仕込むから、酒造りへの意気込みもぜんぜん違いますね。」と瀬頭一平社長。

酒造りの造詣の深さで全国の若い蔵元からしたわれる勝木慶一郎製造部長と北重則杜氏の醸す味は、全国のこだわりの日本酒ファンより熱烈な支持を受けています。

◆ 米から育てる酒造り。高品質な「山田錦」へのこだわり

「人、米、造りが一体となって良酒を醸す」五町田酒造の理想であり信念だ。昭和63年(1988年)、五町田酒造は当時佐賀県では手に入らなかった憧れの酒米「山田錦」の栽培を蔵自ら挑戦。台風が多く、高温多湿の佐賀平野は、決して山田錦の栽培に適した地ではありません。山田錦は普通の米よりも背丈が高く、倒伏しやすいのです。

しかし、蔵人を中心にした栽培者グループは、育苗法の不空や、水まわりの研究、施肥の研究管理など、試行錯誤を重ねてきた。

地元の塩田の米で「良い酒を造りたい」という情熱は悪条件さえも克服し、吟醸を仕込むほどの収穫量、品質の安定をなし得たのです。

すでに山田錦は入手困難な酒米ではなく、山田錦であればよいという時代ではありませんでした。蔵人自らが育てた米で、特性を熟知してこその技術を以って酒を醸している。地産で全国的に品質志向の酒づくりを問いかけた、「東一」は九州を代表する九州の味覚の銘酒です。

◆ 東一 山田錦64% 純米にごり酒

春先に限定的に発売される純米生のうすにごり酒です。熱狂的な東一ファンには堪らない酒です。今年の酒は例年よりも、滑らか&穏やかな酒質に仕上げっています。

◆◇◆◇ 味わいは… ◇◆◇◆

【テースター宇野功一】

色…うっすらとオリがらみ

味…さわやかに感じる フレッシュさと澱が味に幅を持たせキレの良い後味に仕上がっています。料理との相性も良く食中酒としておすすめの1本。

是非飲んでもらいたい一本です。

原料米: 佐賀産山田錦

精米歩合:全量 64%

日本酒度: +0.0

酸 度: 1.6

アミノ酸度:?

アルコール度数: 16.5%

酵 母:自家保存・熊本酵母

Posted by たわらや at

10:39

│Comments(0)

2011年02月16日

お燗酒は日本の文化【前編】

◆ お燗酒は日本の文化

お燗にして風味がよくなる日本酒を「燗あがり」する日本酒と言います。一般的に、旨味や酸味が多く、味のしっかりしたボディのある日本酒が、燗して美味しいとされています。

反対に香りを楽しみたい大吟醸酒や、フルーティーでフレッシュさを味わいたい生酒などは、常温や冷やのほうが、持ち味を殺さず美味しくいただけます。冷で美味しい酒、お燗で美味しい酒は酒質が違います。

お酒の魅力を最大限引き出すために大切なのは、そのお酒の特性を知ることです。日本酒が最も輝く(美味しい)温度帯を見つけてあげることです。一口のお燗と言っても温度帯によって呼び方と味わい方が違います。御存知でしたか。大よそ、5℃刻みでお燗酒の呼び方が違うのです。先人たちは、この微妙な温度の差を見極め、お燗酒を楽しんでいたのでしょう。また、サービスする燗番娘も、この微妙な温度差を見極め、美味しい状態で日本酒をお客様に出していたようです。もちろん、レンジが無かった時代ですから、湯煎と徳利でやるお燗酒は、燗番娘の腕の見せ所でした。

熱燗といっても、煮立ったように熱い日本酒ではないのは見ておわかりの通り。あまり温度を高くするとお酒の味のバランスが崩れてしまいます。香味のバランスが崩れたお燗酒は、温度を冷やしても元の香味には戻りません。

(不可逆)。日本酒はデリケートな酒です。

濃醇なタイプの日本酒は比較的高い温度(上燗や熱燗)でも大丈夫ですが、シャープで淡麗なタイプのお酒は人肌燗やぬる燗程度で楽しむのがおすすめです。

河豚のヒレ酒を楽しみたい方は、濃醇なタイプの日本酒をお薦めいたします。

どうぞ、5℃刻みに日本酒の温度を上げてみてください。きっとその日本酒が輝く温度帯があるはずです。

そして、5℃ごとに微妙にお酒の香味が変化します。まさに日本酒のお燗酒は文化そのものです。

一般的な温度帯のによる日本酒の呼び方

とびっきり燗 約55℃

熱燗 約50℃

上燗 約45℃

ぬる燗 約40℃

人肌燗 約35℃(体温

ひなた燗 約30℃

常温 約25℃

涼冷え 約15℃

花冷え 約10℃

雪冷え 約05℃

お燗にして風味がよくなる日本酒を「燗あがり」する日本酒と言います。一般的に、旨味や酸味が多く、味のしっかりしたボディのある日本酒が、燗して美味しいとされています。

反対に香りを楽しみたい大吟醸酒や、フルーティーでフレッシュさを味わいたい生酒などは、常温や冷やのほうが、持ち味を殺さず美味しくいただけます。冷で美味しい酒、お燗で美味しい酒は酒質が違います。

お酒の魅力を最大限引き出すために大切なのは、そのお酒の特性を知ることです。日本酒が最も輝く(美味しい)温度帯を見つけてあげることです。一口のお燗と言っても温度帯によって呼び方と味わい方が違います。御存知でしたか。大よそ、5℃刻みでお燗酒の呼び方が違うのです。先人たちは、この微妙な温度の差を見極め、お燗酒を楽しんでいたのでしょう。また、サービスする燗番娘も、この微妙な温度差を見極め、美味しい状態で日本酒をお客様に出していたようです。もちろん、レンジが無かった時代ですから、湯煎と徳利でやるお燗酒は、燗番娘の腕の見せ所でした。

熱燗といっても、煮立ったように熱い日本酒ではないのは見ておわかりの通り。あまり温度を高くするとお酒の味のバランスが崩れてしまいます。香味のバランスが崩れたお燗酒は、温度を冷やしても元の香味には戻りません。

(不可逆)。日本酒はデリケートな酒です。

濃醇なタイプの日本酒は比較的高い温度(上燗や熱燗)でも大丈夫ですが、シャープで淡麗なタイプのお酒は人肌燗やぬる燗程度で楽しむのがおすすめです。

河豚のヒレ酒を楽しみたい方は、濃醇なタイプの日本酒をお薦めいたします。

どうぞ、5℃刻みに日本酒の温度を上げてみてください。きっとその日本酒が輝く温度帯があるはずです。

そして、5℃ごとに微妙にお酒の香味が変化します。まさに日本酒のお燗酒は文化そのものです。

一般的な温度帯のによる日本酒の呼び方

とびっきり燗 約55℃

熱燗 約50℃

上燗 約45℃

ぬる燗 約40℃

人肌燗 約35℃(体温

ひなた燗 約30℃

常温 約25℃

涼冷え 約15℃

花冷え 約10℃

雪冷え 約05℃

Posted by たわらや at

17:05

│Comments(1)

2011年02月16日

仰清正公 №6 清正公となる

-仰清正公- №6 清正公となる

清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画

■第6話「清正公となる」

戦国時代といっても、四六時中戦っているわけではないのですね。長浜城主の木下藤吉郎は、羽柴秀吉藤吉郎と自ら名を改めていました。織田信長と徳川家康が武田勝頼に遠州高天城(静岡県掛川市)を奪われる際も、秀吉は各地へ裏面工作をさせられていました。

虎之助は、足軽頭の喜左衛門が戦場に赴くのに、留守番をさせられていました。その間も武芸、戦略を習っていましたが。

虎之助の名が挙がるのは、ひょんなことでした。足軽の一人、久兵衛というものが仲間で喧嘩をし、町家の石屋の二階に七歳になる娘を抱えて、「道を明けろ、舟を用意しろ」という騒動がもちあがります。二階への梯子を上に引き上げたため、喜左衛門らは正面から梯子をかけて上ろうとするのですが、それも押し倒されてしまう。

そのとき、虎之助は、石屋の裏に回り、背中に大刀を背負い、六尺棒(長さ1.8m)を抱え、イチョウの木をよじ登り、石屋二階の裏の塀から忍び込み、足軽の久兵衛のおでこに一撃を加え、娘を救出し、久兵衛を後ろでに縛り上げたのです。

これが喜左衛門によって秀吉に言上された。翌日、虎之助はそれまでの勤務場所の台所ではなく、本丸の表広に召されて秀吉に二度目の目通りをする。

羽柴筑前守秀吉は、「ものの役に立つ若者とはじめからわしも存じていた。本日より二百石の知行を与え、木村大膳の組下へ、小物見の役に就けて使わそう」と大抜擢。天正4年のことでした。

虎之助は「ありがたき幸せ、この上はいま一つお願いがございます」。「何事だ?」。

「私も当年十五歳になりまする。前髪を落とし元服しとうございます」。「よしよし、二百石の知行取りが前髪では似合うまい。このところにて元服せい。わしが烏帽子親になって進ぜる」

秀吉が前髪に小刀を要れ、そのあと喜左衛門がそり落とした。

さらに「名乗りをわしが与えよう。祖父が清信、父は清忠、この後は加藤虎之助清正と名乗れ」。

ここで加藤清正、呼び名が虎之助となるわけです。(JS)

清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画

■第6話「清正公となる」

戦国時代といっても、四六時中戦っているわけではないのですね。長浜城主の木下藤吉郎は、羽柴秀吉藤吉郎と自ら名を改めていました。織田信長と徳川家康が武田勝頼に遠州高天城(静岡県掛川市)を奪われる際も、秀吉は各地へ裏面工作をさせられていました。

虎之助は、足軽頭の喜左衛門が戦場に赴くのに、留守番をさせられていました。その間も武芸、戦略を習っていましたが。

虎之助の名が挙がるのは、ひょんなことでした。足軽の一人、久兵衛というものが仲間で喧嘩をし、町家の石屋の二階に七歳になる娘を抱えて、「道を明けろ、舟を用意しろ」という騒動がもちあがります。二階への梯子を上に引き上げたため、喜左衛門らは正面から梯子をかけて上ろうとするのですが、それも押し倒されてしまう。

そのとき、虎之助は、石屋の裏に回り、背中に大刀を背負い、六尺棒(長さ1.8m)を抱え、イチョウの木をよじ登り、石屋二階の裏の塀から忍び込み、足軽の久兵衛のおでこに一撃を加え、娘を救出し、久兵衛を後ろでに縛り上げたのです。

これが喜左衛門によって秀吉に言上された。翌日、虎之助はそれまでの勤務場所の台所ではなく、本丸の表広に召されて秀吉に二度目の目通りをする。

羽柴筑前守秀吉は、「ものの役に立つ若者とはじめからわしも存じていた。本日より二百石の知行を与え、木村大膳の組下へ、小物見の役に就けて使わそう」と大抜擢。天正4年のことでした。

虎之助は「ありがたき幸せ、この上はいま一つお願いがございます」。「何事だ?」。

「私も当年十五歳になりまする。前髪を落とし元服しとうございます」。「よしよし、二百石の知行取りが前髪では似合うまい。このところにて元服せい。わしが烏帽子親になって進ぜる」

秀吉が前髪に小刀を要れ、そのあと喜左衛門がそり落とした。

さらに「名乗りをわしが与えよう。祖父が清信、父は清忠、この後は加藤虎之助清正と名乗れ」。

ここで加藤清正、呼び名が虎之助となるわけです。(JS)

Posted by たわらや at

11:40

│Comments(0)

2011年02月16日

雅山流 極月 純米大吟醸

-日本酒を楽しもう 先ずは一献-№218

雅山流 『極月』 純米大吟醸

1800ml:4725円(税込)

0720ml:2363円(税込)

◆2010IWCで雅山流金メダル・ダブル受賞

世界最大規模のワイン品評会「インターナショナル・ワイン・チャレンジ」が今年もロンドンで開催されました。ワインの品評会は、これまで赤ワイン部門、白ワイン部門があり2006年より新たに日本酒部門が追加されました。日本では、焼酎や他の酒類に押されて低調な日本酒ですが、海外のソムリエたちが注文をしている醸造酒に日本酒があるということは事実のようです。

日本酒の衰退は、ある意味、日本文化の衰退、国の衰退に繋がることです。日本において、少子高齢化が進む中、国内消費が伸びなければ、品質志向の日本酒を海外に輸出する必要が出てきます。IWCの果たす役割は、品質のお墨付きという意味でも有り難いことです。

しかし、ある程度、国酒としての日本酒を日本国内で、もっと消費するように努める運動も業界挙げて必要でしょう。昭和48年、日本酒の消費量は年間900万石でした。それが、今や300万石を割り込むほどまで凋落しています。最盛期の1/3にまで減った日本酒ですが、本物の日本酒はなんと言っても旨い。しかも、ワインと比べ物にならないほど安価です。

そんな日本酒に明るい話題が飛び込んで来ました。日本酒・純米吟醸及び純米大吟醸部門の最優秀「ゴールドメダル」に、雅山流・純米大吟醸酒「極月」が選ばれ、本醸造酒部門の最優秀「ゴールドメダル」に裏・雅山流・本醸造「香華」が選ばれ、ダブル受賞の快挙を遂げた山形県米沢市・新藤酒造店を取材しました。

◆「夏耕冬醸」(かこうとうじょう)の酒蔵・新藤酒造店

新藤雅信さんで10代目。300年の歴史のある、米沢の老舗の酒蔵です。彼は東京農業大学醸造科を卒業後、実家の蔵に入りました。2町歩(※1町歩=3000坪)の自家田には、山形県の酒造好適米『出羽燦燦』を作付しています。同じく、蔵人の田んぼにも『出羽燦燦』と『出羽の里』を作付して、自らが造り上げた酒米で主に山形酵母で仕込んだ酒を「雅山流」(がざんりゅう)シリーズとして販売しています。自分たちが栽培に携わっていないさまざまな酒米で、自由な発想で仕込んだ酒を「裏・雅山流」で販売しています。

「夏耕冬醸」(かこう・とうじょう)というような日本の農業と酒づくりのリズムで仕事をしている新藤雅信さん。若い世代に向けての、新しい志向の酒質を目指してがんばっています。

「雅山流」の酒は、綿菓子をイメージさせ、口の中でとろけるような甘露味。21世紀の新世代志向の日本酒を創造しています。

原料米:自家田栽培 出羽燦燦

精米歩合:40%

日本酒度:+3.0

酸 度 : 1.2

アミノ酸度 : 1.0

アルコール度数:14.5%

酵 母:山形酵母

雅山流 『極月』 純米大吟醸

1800ml:4725円(税込)

0720ml:2363円(税込)

◆2010IWCで雅山流金メダル・ダブル受賞

世界最大規模のワイン品評会「インターナショナル・ワイン・チャレンジ」が今年もロンドンで開催されました。ワインの品評会は、これまで赤ワイン部門、白ワイン部門があり2006年より新たに日本酒部門が追加されました。日本では、焼酎や他の酒類に押されて低調な日本酒ですが、海外のソムリエたちが注文をしている醸造酒に日本酒があるということは事実のようです。

日本酒の衰退は、ある意味、日本文化の衰退、国の衰退に繋がることです。日本において、少子高齢化が進む中、国内消費が伸びなければ、品質志向の日本酒を海外に輸出する必要が出てきます。IWCの果たす役割は、品質のお墨付きという意味でも有り難いことです。

しかし、ある程度、国酒としての日本酒を日本国内で、もっと消費するように努める運動も業界挙げて必要でしょう。昭和48年、日本酒の消費量は年間900万石でした。それが、今や300万石を割り込むほどまで凋落しています。最盛期の1/3にまで減った日本酒ですが、本物の日本酒はなんと言っても旨い。しかも、ワインと比べ物にならないほど安価です。

そんな日本酒に明るい話題が飛び込んで来ました。日本酒・純米吟醸及び純米大吟醸部門の最優秀「ゴールドメダル」に、雅山流・純米大吟醸酒「極月」が選ばれ、本醸造酒部門の最優秀「ゴールドメダル」に裏・雅山流・本醸造「香華」が選ばれ、ダブル受賞の快挙を遂げた山形県米沢市・新藤酒造店を取材しました。

◆「夏耕冬醸」(かこうとうじょう)の酒蔵・新藤酒造店

新藤雅信さんで10代目。300年の歴史のある、米沢の老舗の酒蔵です。彼は東京農業大学醸造科を卒業後、実家の蔵に入りました。2町歩(※1町歩=3000坪)の自家田には、山形県の酒造好適米『出羽燦燦』を作付しています。同じく、蔵人の田んぼにも『出羽燦燦』と『出羽の里』を作付して、自らが造り上げた酒米で主に山形酵母で仕込んだ酒を「雅山流」(がざんりゅう)シリーズとして販売しています。自分たちが栽培に携わっていないさまざまな酒米で、自由な発想で仕込んだ酒を「裏・雅山流」で販売しています。

「夏耕冬醸」(かこう・とうじょう)というような日本の農業と酒づくりのリズムで仕事をしている新藤雅信さん。若い世代に向けての、新しい志向の酒質を目指してがんばっています。

「雅山流」の酒は、綿菓子をイメージさせ、口の中でとろけるような甘露味。21世紀の新世代志向の日本酒を創造しています。

原料米:自家田栽培 出羽燦燦

精米歩合:40%

日本酒度:+3.0

酸 度 : 1.2

アミノ酸度 : 1.0

アルコール度数:14.5%

酵 母:山形酵母

Posted by たわらや at

10:32

│Comments(0)

2011年02月15日

駅弁ばんざい 人吉駅 鮎寿司

◆駅弁ばんざい 人吉駅

鮎寿司

注)この記事は、日刊たわらやかわら版にて 2006年02月27日に紹介した記事です。

序文 2004年05月11日以来久々に駅弁の記事を書きます。私は1983年10月10日に国鉄全線に乗ろうと決め90年03月まであしかけ8年全国249線区の旅に出ました。8年間で旅した数三十有余回。

当時、全国各地の赤字ローカル線が次々に姿を消していった。廃止になるローカル線には何か惹かれる郷愁があった。駅弁にも似たものがある。駅弁は本来ならばご当地の駅でのみ買えるものであるのだが、最近は百貨店の祭事にお目見えして、遠くに居てもご当地の駅弁を堪能できるようになった。私は旅を通じて多くの駅弁と地酒に出会った。「駅弁ばんざい」では、私の独断と偏見で美味しい駅弁をご紹介する。この記事を見て食べたくなった方は、どうか、ご当地まで行って、車窓を眺めながら駅弁を食べることをお奨めする。時間に贅沢な旅…いいもんです。

さて、今回ご紹介する弁当は、肥薩線人吉駅の鮎寿司(やまぐち)。

八代駅から分岐する肥薩線は球磨川に沿って、川の両岸を縫うように上流へ上流へと向かって走る。日本三代急流の一つと言われる球磨川だが、急流は昔のもの。現在は県営荒瀬ダムなどいくつかのダムが建設され、堰き止められ、ダム湖のおだやかな水面に沿って鉄道が走る。

球磨川の鮎というよりは、球磨川の支流・川辺川の清流でとれる鮎が有名。清流の川面のコケや藻を食べて、長さ30cmを越える尺鮎が採れる。こんな大型の鮎は全国的にみても珍しい。川辺川は人吉で、本流球磨川と合流する。球磨川のその上流部に市房ダムがあり、川は褐色を呈して淀んでいる。川辺川は美しき清流。合流部に立ってみると色があまりにも違う。

余談が長くなった。清流で育った鮎を背開きにして、内蔵・背骨を落とし、うす塩をまいて冷温で一時放置。酢、砂糖、塩、昆布などに合わせたものに漬け込み、酢飯で鮎を包むと出来上がりなのだ。

人吉・やまぐちの鮎はお腹がピンク~黄色をしており、鮎の上品な香味。何とも言えない。山葵が鮎と寿司飯の間にある。山葵があるのは全国的にみてもここだけかも。同じ鮎寿司は京都・園部駅、岐阜・岐阜駅にもあるが山葵はない。

昆布と酢の〆具合が絶妙。この駅弁と球磨焼酎を飲みながら、車窓の眺めを楽しむのは、実にいいもんだ。

鮎寿司

注)この記事は、日刊たわらやかわら版にて 2006年02月27日に紹介した記事です。

序文 2004年05月11日以来久々に駅弁の記事を書きます。私は1983年10月10日に国鉄全線に乗ろうと決め90年03月まであしかけ8年全国249線区の旅に出ました。8年間で旅した数三十有余回。

当時、全国各地の赤字ローカル線が次々に姿を消していった。廃止になるローカル線には何か惹かれる郷愁があった。駅弁にも似たものがある。駅弁は本来ならばご当地の駅でのみ買えるものであるのだが、最近は百貨店の祭事にお目見えして、遠くに居てもご当地の駅弁を堪能できるようになった。私は旅を通じて多くの駅弁と地酒に出会った。「駅弁ばんざい」では、私の独断と偏見で美味しい駅弁をご紹介する。この記事を見て食べたくなった方は、どうか、ご当地まで行って、車窓を眺めながら駅弁を食べることをお奨めする。時間に贅沢な旅…いいもんです。

さて、今回ご紹介する弁当は、肥薩線人吉駅の鮎寿司(やまぐち)。

八代駅から分岐する肥薩線は球磨川に沿って、川の両岸を縫うように上流へ上流へと向かって走る。日本三代急流の一つと言われる球磨川だが、急流は昔のもの。現在は県営荒瀬ダムなどいくつかのダムが建設され、堰き止められ、ダム湖のおだやかな水面に沿って鉄道が走る。

球磨川の鮎というよりは、球磨川の支流・川辺川の清流でとれる鮎が有名。清流の川面のコケや藻を食べて、長さ30cmを越える尺鮎が採れる。こんな大型の鮎は全国的にみても珍しい。川辺川は人吉で、本流球磨川と合流する。球磨川のその上流部に市房ダムがあり、川は褐色を呈して淀んでいる。川辺川は美しき清流。合流部に立ってみると色があまりにも違う。

余談が長くなった。清流で育った鮎を背開きにして、内蔵・背骨を落とし、うす塩をまいて冷温で一時放置。酢、砂糖、塩、昆布などに合わせたものに漬け込み、酢飯で鮎を包むと出来上がりなのだ。

人吉・やまぐちの鮎はお腹がピンク~黄色をしており、鮎の上品な香味。何とも言えない。山葵が鮎と寿司飯の間にある。山葵があるのは全国的にみてもここだけかも。同じ鮎寿司は京都・園部駅、岐阜・岐阜駅にもあるが山葵はない。

昆布と酢の〆具合が絶妙。この駅弁と球磨焼酎を飲みながら、車窓の眺めを楽しむのは、実にいいもんだ。

Posted by たわらや at

19:16

│Comments(0)

2011年02月15日

分かりやすい清酒醸造学 №11 泡なし酵母って何?その3

-分かりやすい醸造学- №11

泡なし酵母って何 その3

前回の続き

◆ 1億分の1を釣り上げる?

1億個ある多数派の泡あり酵母の中に1個混じり込んだ少数派の泡なし酵母を釣り上げる!。太公望も顔負けの気の遠くなる話です。ここで発想の逆転が功を奏しました。多数派を追い出して目的とする少数派を残す方法を考えつきました。そうです。気泡と仲良しの多数派をブクブクと泡を立てて追い出してやるのです。高価な装置も技術も不要です。熱帯魚の水槽で使うあのブクブクで目的を達成できました!。

◆ あらゆる「きょうかい清酒酵母」に泡なしのラインアップが完成

この方法を使って、主な「きょうかい清酒酵母」全ての泡なし株を揃えることができました。そのために、仕込みタンクの有効率が高まり、泡守(あわもり)の不寝番もお役御免になりました。今や、「きょうかい清酒酵母○○-01号」と末尾に01が付いた「泡なし酵母」は日本醸造協会から頒布される清酒酵母の約7割を占めるに至っています。この研究を完成させたのは、醸造試験所(当時)の秋山裕一、大内弘造、布川弥太郎、熊谷知栄子の各博士をリーダーとするプロジェクトチームでした。

◆ 何故、清酒酵母だけが生きられる?。

もろみは通常3段に分けて仕込みます。段仕込み、三段仕込みという言い方をします。最初が初添え(もしくは「添え」)、翌々日が仲添え、最後が留添えです。

最初の初添えの時、もっとも雑菌やバクテリアの汚染にさらされる可能性が高いです。雑菌やバクテリアの増殖が清酒酵母の増殖よりも早いと腐造(ふぞう)となります。

このようなことを防ぐために、酒母の造り方が大事になります。

・酒母の中で、優良な清酒酵母だけが純粋培養されて、雑菌や野生酵母、バクテリアなどがないこと。

・優良な清酒酵母だけが大量に生きている。

・優良な清酒酵母がモロミを発酵させる力がある。

・酒母に必要充分な量の乳酸を有している。

の4つで腐造を防ぐことができます。

泡なし酵母って何 その3

前回の続き

◆ 1億分の1を釣り上げる?

1億個ある多数派の泡あり酵母の中に1個混じり込んだ少数派の泡なし酵母を釣り上げる!。太公望も顔負けの気の遠くなる話です。ここで発想の逆転が功を奏しました。多数派を追い出して目的とする少数派を残す方法を考えつきました。そうです。気泡と仲良しの多数派をブクブクと泡を立てて追い出してやるのです。高価な装置も技術も不要です。熱帯魚の水槽で使うあのブクブクで目的を達成できました!。

◆ あらゆる「きょうかい清酒酵母」に泡なしのラインアップが完成

この方法を使って、主な「きょうかい清酒酵母」全ての泡なし株を揃えることができました。そのために、仕込みタンクの有効率が高まり、泡守(あわもり)の不寝番もお役御免になりました。今や、「きょうかい清酒酵母○○-01号」と末尾に01が付いた「泡なし酵母」は日本醸造協会から頒布される清酒酵母の約7割を占めるに至っています。この研究を完成させたのは、醸造試験所(当時)の秋山裕一、大内弘造、布川弥太郎、熊谷知栄子の各博士をリーダーとするプロジェクトチームでした。

◆ 何故、清酒酵母だけが生きられる?。

もろみは通常3段に分けて仕込みます。段仕込み、三段仕込みという言い方をします。最初が初添え(もしくは「添え」)、翌々日が仲添え、最後が留添えです。

最初の初添えの時、もっとも雑菌やバクテリアの汚染にさらされる可能性が高いです。雑菌やバクテリアの増殖が清酒酵母の増殖よりも早いと腐造(ふぞう)となります。

このようなことを防ぐために、酒母の造り方が大事になります。

・酒母の中で、優良な清酒酵母だけが純粋培養されて、雑菌や野生酵母、バクテリアなどがないこと。

・優良な清酒酵母だけが大量に生きている。

・優良な清酒酵母がモロミを発酵させる力がある。

・酒母に必要充分な量の乳酸を有している。

の4つで腐造を防ぐことができます。

Posted by たわらや at

05:59

│Comments(0)

2011年02月15日

仰清正公 №5 加藤虎之助となる

■第5話「加藤虎之助となる」

「栄光富士」醸造元(山形県鶴岡市大山)の加藤家には全国の加藤姓の人がルーツ探しにやってこられます。私(篠田次郎)は酒蔵の設計の途中で、そういう人と何人も出会いました。

加藤という姓は比較的に多い。それが山形県鶴岡市大山の加藤家に寄ってくるのだから、迎えるほうはたいへんだと同情するしかありません。

なぜこの加藤家が有名化というと、戦国武将で熊本城の主、加藤清正の子孫だからということになるのですね。

歴史にうとい私は、加藤家は熊本で途絶えていたと思っていました。途絶えないまでも、その後、徳川時代や明治以降に加藤の名をとどろかした人がいません。いなかったわけでもないでしょうが、いなかった同様の存在だったと思います(失礼)。それがどんないきさつで、みちのくは庄内藩・鶴岡へ移り住んだのか、これは蔵元の故・加藤有倫前社長と付き合っているうちに明らかになるのでしょう。

ではかの有名な加藤清正という人はどんな人だったのか。勝手に調べてみました。ネタ本は村上元三の小説「加藤清正」などです。

小説家が伝記小説を書くとき、どこまで歴史の真実を探るのでしょうか。450年も前のことだ。見てきたようなホラなのか作り話なのか。村上元三の小説をたどりましょう。

ですからいまから400~450年も前のお話です。

加藤清正公は、永禄5年1562年の生まれです。

清正の幼名は「夜叉丸」といい、尾張国中村という小さい集落で、鍛冶屋をやっていた父・加藤弾正衛門清忠のやんちゃ息子だったといいます

清忠の父は、因幡守清信ですが、美濃の斉藤道三の旗本で、織田信長と戦い討ち死にしました。その息子、清忠は本気になって武家を興そうとは考えていなかったようです。38歳で脳溢血死の際、夜叉丸に虎之助と名乗らせます。

そこで虎之助は近江長浜城主の木下藤吉郎の足軽頭になっている叔父加藤喜左衛門を頼り、藤吉郎秀吉にお目見えする。藤吉郎の生母と虎之助の母がいとこ同士ということもあってか、五石七人扶持で召抱えられる。13歳のことです。

加藤清正の二代前は、武士で加藤姓を名乗っていたんですね。

「栄光富士」醸造元(山形県鶴岡市大山)の加藤家には全国の加藤姓の人がルーツ探しにやってこられます。私(篠田次郎)は酒蔵の設計の途中で、そういう人と何人も出会いました。

加藤という姓は比較的に多い。それが山形県鶴岡市大山の加藤家に寄ってくるのだから、迎えるほうはたいへんだと同情するしかありません。

なぜこの加藤家が有名化というと、戦国武将で熊本城の主、加藤清正の子孫だからということになるのですね。

歴史にうとい私は、加藤家は熊本で途絶えていたと思っていました。途絶えないまでも、その後、徳川時代や明治以降に加藤の名をとどろかした人がいません。いなかったわけでもないでしょうが、いなかった同様の存在だったと思います(失礼)。それがどんないきさつで、みちのくは庄内藩・鶴岡へ移り住んだのか、これは蔵元の故・加藤有倫前社長と付き合っているうちに明らかになるのでしょう。

ではかの有名な加藤清正という人はどんな人だったのか。勝手に調べてみました。ネタ本は村上元三の小説「加藤清正」などです。

小説家が伝記小説を書くとき、どこまで歴史の真実を探るのでしょうか。450年も前のことだ。見てきたようなホラなのか作り話なのか。村上元三の小説をたどりましょう。

ですからいまから400~450年も前のお話です。

加藤清正公は、永禄5年1562年の生まれです。

清正の幼名は「夜叉丸」といい、尾張国中村という小さい集落で、鍛冶屋をやっていた父・加藤弾正衛門清忠のやんちゃ息子だったといいます

清忠の父は、因幡守清信ですが、美濃の斉藤道三の旗本で、織田信長と戦い討ち死にしました。その息子、清忠は本気になって武家を興そうとは考えていなかったようです。38歳で脳溢血死の際、夜叉丸に虎之助と名乗らせます。

そこで虎之助は近江長浜城主の木下藤吉郎の足軽頭になっている叔父加藤喜左衛門を頼り、藤吉郎秀吉にお目見えする。藤吉郎の生母と虎之助の母がいとこ同士ということもあってか、五石七人扶持で召抱えられる。13歳のことです。

加藤清正の二代前は、武士で加藤姓を名乗っていたんですね。

Posted by たわらや at

05:56

│Comments(0)

2011年02月14日

仰清正公 №4 清正公という地名

-仰清正公- №4 清正公という地名

清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画

■第4話「清正公という地名」

加藤清正はいまから450年も前の人、つまり歴史上の人物です。城郭建設にたけ、武勇の誉れ高かったこともあり、江戸時代以来、人々の人気を得たようですね。

有名なのは彼の築いた熊本城です。その美しさと合理性、四季折々の草木の配置もよく、歴史遺産としてだけでなく、いまや熊本市民、県民の誇りにもなっています。それだけでなく、すぐ脇には加藤神社が祭られているのです。清正の居城跡ということもありますが、ここだけでなく、全国各地に加藤清正は祭られているのです。

実は東京都内にもあるのですが、ご存知でしょうか。都電が都民の足だったころは、桜田門通りから目黒への途中に「清正公(ここではせいしょうこうと読む)前」という停留所がありましたので、多くの人はそこに加藤清正が祭られていることをご存知でした。この都電路線はバス路線に受け継がれ、いまも「清正公前」というバス停があるのです。

よくよく見ると、ここは神社ではなく寺院なのです。日蓮宗、最正山覚林寺(さいしょうざんかくりんじ)です。お寺めぐりでは、山の手七福神の毘沙門天が祭られています。

そして清正公堂があり、加藤清正の位牌や像が祭られています。5月4~5日は清正公大祭として賑わうのです。清正公前は地名になっているほどなのですが、正式の住所は東京都港区白金台1-1-47で、最寄り駅は、地下鉄南北線、都営三田線「白金高輪駅または白金台駅の中間。徒歩5分です。

なんでこの地に清正由来の祠があるかというと、この辺が徳川幕府初期に熊本藩の中屋敷になっていたらしいのですね。文禄、慶長の役に清正によって連れてこられた。李朝の血統の人のために寛永8年に、最正山覚林寺が建立されたのです。

場所が熊本藩の中屋敷でもあり、朝鮮半島から招いた身分の高い人のための住まいを建てたことから、加藤清正の名が残ったのでしょう。(JS)

清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画

■第4話「清正公という地名」

加藤清正はいまから450年も前の人、つまり歴史上の人物です。城郭建設にたけ、武勇の誉れ高かったこともあり、江戸時代以来、人々の人気を得たようですね。

有名なのは彼の築いた熊本城です。その美しさと合理性、四季折々の草木の配置もよく、歴史遺産としてだけでなく、いまや熊本市民、県民の誇りにもなっています。それだけでなく、すぐ脇には加藤神社が祭られているのです。清正の居城跡ということもありますが、ここだけでなく、全国各地に加藤清正は祭られているのです。

実は東京都内にもあるのですが、ご存知でしょうか。都電が都民の足だったころは、桜田門通りから目黒への途中に「清正公(ここではせいしょうこうと読む)前」という停留所がありましたので、多くの人はそこに加藤清正が祭られていることをご存知でした。この都電路線はバス路線に受け継がれ、いまも「清正公前」というバス停があるのです。

よくよく見ると、ここは神社ではなく寺院なのです。日蓮宗、最正山覚林寺(さいしょうざんかくりんじ)です。お寺めぐりでは、山の手七福神の毘沙門天が祭られています。

そして清正公堂があり、加藤清正の位牌や像が祭られています。5月4~5日は清正公大祭として賑わうのです。清正公前は地名になっているほどなのですが、正式の住所は東京都港区白金台1-1-47で、最寄り駅は、地下鉄南北線、都営三田線「白金高輪駅または白金台駅の中間。徒歩5分です。

なんでこの地に清正由来の祠があるかというと、この辺が徳川幕府初期に熊本藩の中屋敷になっていたらしいのですね。文禄、慶長の役に清正によって連れてこられた。李朝の血統の人のために寛永8年に、最正山覚林寺が建立されたのです。

場所が熊本藩の中屋敷でもあり、朝鮮半島から招いた身分の高い人のための住まいを建てたことから、加藤清正の名が残ったのでしょう。(JS)

Posted by たわらや at

20:22

│Comments(1)

2011年02月14日

分かりやすい清酒醸造学 №10 泡なし酵母って何?その2

-分かりやすい醸造学- №10 泡なし酵母って何 その2

前回の続き

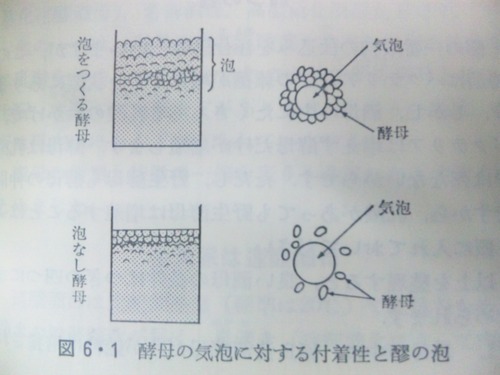

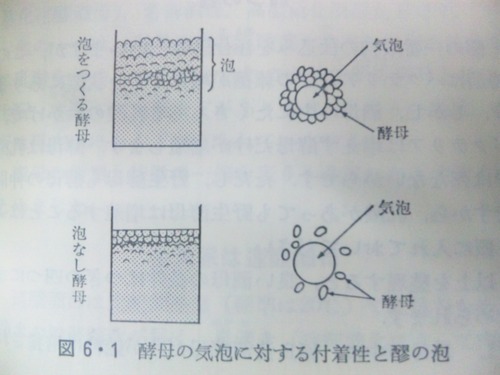

◆ 泡あり酵母と泡なし酵母

たまたま見つかった「泡なし酵母」は酒質がイマイチで、これを改良するか、優れた「きょうかい酵母」(日本醸造協会頒布の酵母)の泡なし変異株を育種する必要がありました。これは後者の道を選ぶ方が安心。一般に酵母などの性質を変える方法として、酵母に紫外線を照射して、突然変異株をつくり、その中から酒造りに適した性質を持った株を探す方法もあります。しかし、この方法では他の望ましい性質も失うことが多い。一方、紫外線を照射しなくとも、自然に変異を起こしている株も確率は小さいのですが必ず出現しているはず。これを捕まえることにしました。問題は、何億もの酵母の中からただ1個の泡なしに変異した酵母を探し出すことが難題なのです。酵母を育む、酒母タンクのもろみ1mlになんと日本の人口と同じ約1億以上の酵母が生きているのです。

そのためには、先ず泡あり酵母と泡なし酵母ではどこが違うかを調べます。顕微鏡で調べました。細胞の周りがもやもやしている(泡あり)、輪郭がはっきりしている(泡なし)ようですが、はっきりしません。化学分析は?、全く違いがありません。甲論乙駁、難産の苦しみが続きました。

しかし、やはり顕微鏡です。酵母を見るために調製したプレパラートに

たまたま気泡が入りました。プレパラートとしては失敗です。これを顕微鏡で覗いた途端に閃きました。「泡あり」は気泡の周りに酵母が整列しています。

これだ!。早速「泡なし」にも気泡を入れて顕微鏡を覗きました。「泡なし」は気泡には無頓着でした。

結果的には、これが有力な酵母の釣り針になりました。何故こうなるのだろう?。研究は続き、後日この原因が確かめられました。泡あり酵母が着ているコートは撥水性の素材で、泡なし酵母は水になじむコートを着ていることが判りました。

つまり、泡あり酵母は水に馴染まない疎水性のコートをまとった細胞膜が包まれ、泡なし酵母は水に馴染む親水性のコートをまとった細胞膜で包まれているということです。

前回の続き

◆ 泡あり酵母と泡なし酵母

たまたま見つかった「泡なし酵母」は酒質がイマイチで、これを改良するか、優れた「きょうかい酵母」(日本醸造協会頒布の酵母)の泡なし変異株を育種する必要がありました。これは後者の道を選ぶ方が安心。一般に酵母などの性質を変える方法として、酵母に紫外線を照射して、突然変異株をつくり、その中から酒造りに適した性質を持った株を探す方法もあります。しかし、この方法では他の望ましい性質も失うことが多い。一方、紫外線を照射しなくとも、自然に変異を起こしている株も確率は小さいのですが必ず出現しているはず。これを捕まえることにしました。問題は、何億もの酵母の中からただ1個の泡なしに変異した酵母を探し出すことが難題なのです。酵母を育む、酒母タンクのもろみ1mlになんと日本の人口と同じ約1億以上の酵母が生きているのです。

そのためには、先ず泡あり酵母と泡なし酵母ではどこが違うかを調べます。顕微鏡で調べました。細胞の周りがもやもやしている(泡あり)、輪郭がはっきりしている(泡なし)ようですが、はっきりしません。化学分析は?、全く違いがありません。甲論乙駁、難産の苦しみが続きました。

しかし、やはり顕微鏡です。酵母を見るために調製したプレパラートに

たまたま気泡が入りました。プレパラートとしては失敗です。これを顕微鏡で覗いた途端に閃きました。「泡あり」は気泡の周りに酵母が整列しています。

これだ!。早速「泡なし」にも気泡を入れて顕微鏡を覗きました。「泡なし」は気泡には無頓着でした。

結果的には、これが有力な酵母の釣り針になりました。何故こうなるのだろう?。研究は続き、後日この原因が確かめられました。泡あり酵母が着ているコートは撥水性の素材で、泡なし酵母は水になじむコートを着ていることが判りました。

つまり、泡あり酵母は水に馴染まない疎水性のコートをまとった細胞膜が包まれ、泡なし酵母は水に馴染む親水性のコートをまとった細胞膜で包まれているということです。

Posted by たわらや at

20:20

│Comments(0)

2011年02月13日

日本ばさるく№2 幻の鹿児島本線と泰斗を醸す千代の園酒造

こんにちは。

昨日から、知人の方の別荘へ家族みんなで行きました。

山鹿市平山温泉。

隠れた名湯として、近年人気があります。

この地区は熊本と福岡を結ぶ豊前街道の通り沿い。

天障院篤姫様も鹿児島から江戸へ行かれる時にこの

街道を通ったし、坂本龍馬も熊本の横井小楠に合うために

この街道を通ったとされています。

もしかすると、鹿児島本線もこの地を通ったかもしれません。

東肥鉄道跡の鉄道遺産が近くにあります。

戦前の山鹿の繁栄を知ることができます。

今日は、幻の鹿児島本線にスポットを当てます。

-日本ばさるく- №2 幻の鹿児島本線と「泰斗」を醸す千代の園酒造

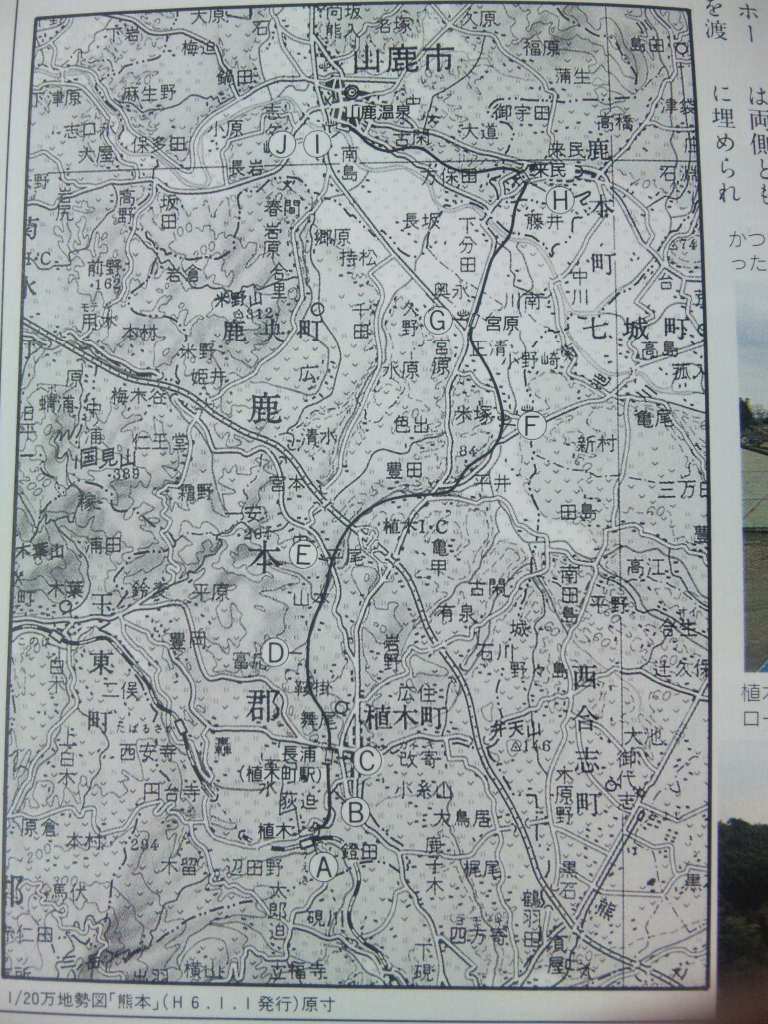

■ 幻の鹿児島本線

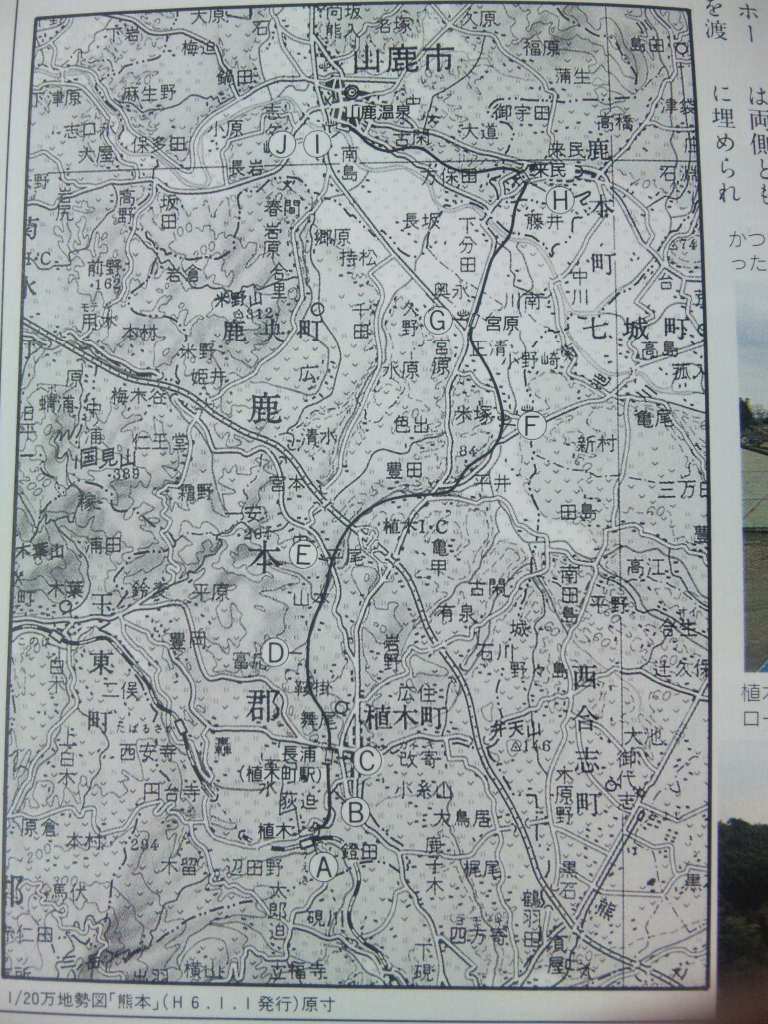

九州の地図を開いてみよう。大江戸日本橋を起点にして、国道1号線は東京日本橋~大阪まで。鉄道でいうと東海道本線。続いて、大阪~下関~関門海峡を渡って~門司までが国道2号線、鉄道でいうと山陽本線。

続いて、門司~博多~熊本~鹿児島照国神社前までが国道3号線。鉄道でいうと鹿児島本線だ。

さて、鹿児島本線は熊本~玉名~大牟田~久留米を通るのに対して、国道3号は熊本~山鹿~久留米を通るルート。大きく異なっていることが分かります。

実は、このルートに鹿児島本線を通す計画がありました。現在では全くなるなった話ですが。そんな幻の鹿児島本線を旅することにしましょう。

■蒸気機関車時代、越すに越されぬ田原坂

鹿児島本線は、今も昔も、九州の旅客と貨物の輸送の大動脈です。鉄道は勾配がとても苦手。蒸気機関車の時代の難所の一つが、田原坂(熊本県熊本市植木町)でした。

ここは、明治10年の西南戦争の激戦地として知られています。

♪雨は降る降る 人馬は濡れる

越すに越されぬ田原坂♪

と歌われるように、官軍は薩軍をこの田原坂以北に侵軍させることなく激しい攻防が繰り広げられたといいます。今でも、樹木や壁などに当時の弾丸の跡が生生しく残っているのを目にすることができます。

余談ですが、北進する西郷隆盛率いる薩軍。官軍設立間もないこの時期、前線で戦っていたのは刀も鉄砲も持ったことのない平民。薩軍は示現流で鍛えた士族。まともに交戦しても力の差は歴然。

これを防ぐために、官軍は特別な部隊を編成したと言われています。警視庁で警察をやっていた旧会津藩の士族出身者の部隊を編成しました。幕末の戊辰戦争で、会津松平藩は逆賊の汚名を着せられ、こてんぱに薩長軍にやっつけられます。悲劇の白虎隊、会津若松・鶴ヶ城炎上は会津士族にとって、忘れることのできない出来事となりました。

薩軍に対する恨みのある士族たちの部隊は、田原坂の一戦を、戊辰戦争の仇討と捉え、勇敢に戦ったのでした。その後は、ご存知の通り、薩軍はこれ以上北進することはできず、薩摩に敗走。最後は、西郷隆盛は鹿児島城山で自害となります。

まさに、歴史の舞台「田原坂」は鉄道にとっても、薩軍にとっても越すに越されぬ難所でありました。

■田原坂を迂回する新線建設

田原坂の急勾配を迂回する新線建設が始まりました。蒸気機関車が主流であった時代、勾配を回避して迂回する新線建設は珍しくないことでした。

例えば、山陽本線に目を向けてみましょう。岩国と徳山の間を岩徳線というローカル線が元々の山陽本線でした。岩国と徳山の間にある欽明路峠は勾配の難所でした。距離は遠くなりますが、海岸線を迂回する現在のルートが完成すると、この線が山陽本線となりました。

もう一例。広島郊外の海田市から分岐して、呉を経由する呉線。本来の山陽本線でした。このルートは呉線を山陽本線とせずに、敢えて勾配のきつい区間を山陽本線としました。途中駅・瀬野駅で強力な馬力を有する電気機関車を用意して、きつい勾配に挑みました。

それでも、戦前、戦後の時刻表を見ると、山陽本線を経由する列車と呉線を経由する列車と半々ありますから、どちらも本線といったところでしょうか。

■ 鹿本鉄道(植木~山鹿)

菊池川流域の菊鹿盆地は、江戸時代から肥後藩の穀倉地帯として、山鹿は米の集積地として繁栄をしていました。江戸時代から戦前まで、この地帯の米が、大阪堂島の米相場を動かしていた程、菊池米は質も量も大きな力を持っていたといいます。

山鹿は今でこそ静観な温泉地で有名ですが、戦前までは、熊本市に次ぐ商業集積の一大都市でした。多くの財閥系銀行が支店をつくりました。九州の大動脈・鹿児島本線が鹿本地方を通らないメインルートから外れたことで、地元の有志が資金を集めて1917(大正6)年に植木~肥後豊田まで鉄道を開通させました。鹿本鉄道が開業しました。

その後、徐々に路線を延伸させました。1923(大正12)年、悲願の山鹿まで20.3㎞の鉄道が開業しました。

当時、温泉の湯治客、熊本への往来、貨物輸送を一手に担った鹿本鉄道ですが、昭和初期には早くも自動車や乗り合いバスの影響を受けて営業不振に陥る事態となったといいます。

(資料:鉄道廃線跡を歩くⅣ 宮脇俊三著より)

■ 東肥鉄道(瀬高~南関)

JRバス山鹿線という路線をご存知だろうか。JRバスの前進は国鉄バスです。鉄道敷設を予定しているところに路線があります。

JR九州バス山鹿線は、「省営自動車山鹿線」がルーツ。省営自動車山鹿線は、昭和10(1035)年08月21日、南関~肥後大津間48キロが開業。当時、瀬高~南関間に「東肥鉄道(後に九州肥筑鉄道)」が開業していた。その後、昭和13年に同鉄道が休止になり、やがて廃止されたのを受け、昭和16(1941)年12月01日、残りの瀬高~南関間14キロが開業し、鹿児島本線と豊肥本線を結ぶ鉄道連絡(短絡)線として全通。

その後、省営自動車は戦後の昭和21年02月、「国営自動車」となり、昭和24年06月の日本国有鉄道発足と同時に、「国鉄自動車(日本国有鉄道自動車局)」となりました。(沿線の年配者からは未だに「省営バス」「国鉄バス」と呼ばれる場合もあります。)

残念ながら、2006年02月28日を以て、JRバス山鹿線は廃止となりました。現在は、熊本電気鉄道バス等に路線が譲られています。

元々、東肥鉄道は山鹿まで延伸を予定して1920(大正9)年に当時の矢部川駅(現在の瀬高)から野町間が開業。2年後には南関まで開業をしました。

1929(昭和4)年には九州肥筑鉄道と改称し、その先の山鹿延伸を目指して工事に着手したのですが、世界大恐慌後の不況に煽られ、経営が思わしくなく、1938(昭和8)年には一時休止。その後は、復帰することなくあえなく廃止となりました。わずか18年の短命のローカル線ですが、本当は鹿児島田原坂迂回を目的とした大幹線の夢は幻となったのでした。

(資料:鉄道廃線跡を歩くⅣ 宮脇俊三著より)

■ 千代の園 酒蔵のあゆみ

山鹿が今以上に栄えていた時代、千代の園酒造は産声を上げました。

千代の園の歴史は、明治29年(1896年)穀物商・本田喜久八によって酒蔵の歴史が始まった。山鹿は当時は熊本県下第2位の大都市として発展していた。東から西へ流れる菊池川、菊池平野で収穫する肥後米はいったん山鹿で集積され、遠く大阪へ海路または陸路で運ばれた。当時、熊本米の価格が全国の米相場を動かすほど力があり、山鹿の穀物商・本田家も米からお酒に加工を思いつき、酒蔵を始めたのであろう。今でも酒蔵を造るというのは何億もの資金を必要とするが、当時は国税の大半を酒税でまかなうほど、酒蔵を開業するということはたいへんなことであった。折りしも、明治29年は日清戦争に大勝利して景気がよかった時代であった。

◆ 酒名について

創業当時の銘柄は「清瀧」(せいりゅう)であった。初代蔵元の本田喜久八氏が、地域と共なる繁栄と平和を願いつつ、慶事にふさわしい名前をと考え「千代の園」と命名にその後改めた。戦前の全国品評会の成績は優秀で、

第12回大会 昭和5年 優等賞

第13回大会 昭和7年 優等賞

第15回大会 昭和11年 優等賞

第16回大会 昭和13年 優等賞

昭和9年 初代・喜久八が他界し、2代目当主・本田勝太郎(現会長の父)が就任している。戦前の品評会は隔年の開催であった。もし、喜久八が吟醸酒を作っていたならば、間違いなく第14回大会(昭和9年)も優等賞を受賞したであろう。連続3回優等賞を受賞した時は、その栄誉を称え「名誉賞」となる。第14回大会が悔やまれる。

第16回大会 昭和13年を最後に戦前の全国清酒品評会は開催されなくなった。高度に精米して醸造する吟醸酒は贅沢の極みで、戦時下においてこのような酒を造ることが許されなくなった。日本酒にとって長く辛い時代が続いたのだ。

◆ 千代の園の酒づくり(戦後)

昭和四十二年には、戦後全国初の純米酒「朱盃」を出荷。 昭和四十八年には、純粋日本酒協会の設立に参加するなど、"純米酒普及向上のパイオニア"といわれています。最近では、昭和62年度より全国新酒鑑評会で金賞を連続受賞するなど、今も昔も「徹底して品質を追求する」のがモットーの蔵元だ。

◆ 純粋日本酒協会 創設からの酒蔵 【協会について】

純粋日本酒協会は30年を越え活動をしてきております。1973年に発足以来、「純粋な日本酒とは何か」をテーマ に日本酒のあり方について研究し続け、日本酒をご愛飲される皆様にさらに おいしくお召しあがり頂けるよう日々努力を重ねております。

発足当時全く普及していなかった、日本酒本来の姿である米と米麹、水だけ を原料とした「純米酒」の開発と普及、啓蒙を地道に行い続けております。 さらに造り手である各蔵元がお互いに品質の向上をめざし、原料米の厳選と 酒造りの工程から仕上がった新酒の品質管理に至るまで相互に確認し合い、 協会として純粋な日本酒であることを保証しています。 その証は「保証証紙」という形でご理解頂けることと存じます。各蔵元の個 性ある味わいをお楽しみ頂けましたら幸いです。

◆ 純米酒が無い時代の苦労

いまでこそ「純米酒」というと殆どの日本人が理解できますが、純粋日本酒協会(純米酒協会)が発足した1973年(昭和48年)はどうだったでしょうか?。この年、日本酒の消費量が過去最高を記録いたした年です。どれぐらいの量を消費していたかというと、年間950万石(1800mlで9億5千万本)

この年を境に日本酒の消費量は下がり始めます2004年(平成16年)は焼酎と日本酒の消費量は逆転することが必至の状況。現在の消費量は年間470万石。当時の半分になってしまいました。

当時の大半の日本酒は、醸造アルコールを大量に添加していました。醸造アルコールは焼酎ですので大量に入れると香味が焼酎になってしまいます。そこで、糖類(水あめ)と酸味料(グルタミン酸ソーダー)を

添加して香味を調整していました。日本酒がベタベタ甘かった時代を覚えている人は多いのではないでしょうか?。徳利やテーブルがベトベトしている日本酒を宴会の席で出されたことはないでしょうか?。飲みすぎて二日酔いや三日酔いで頭がガンガンしたいやな思い出はございませんか?。精米歩合もいまのように良くない時代、添加物を入れた日本酒が日本酒として堂々と販売されていた時代です。

純米酒っていう言葉も、吟醸酒という言葉もなった時代です。今日、当たり前のように純米酒、吟醸酒が皆に知れ渡ったもの、千代の園酒造の功績は大きいものがあると思いませんか?。

また、私が小学校のころ、記憶がある時代から、千代の園酒造が作る旧1級酒(※級別制度 別紙参照)の黒松は本醸造でした。某大手メーカーが1級酒を本醸造にするには某大手メーカーでは1800mlあたり100円以上コストがかかり、某大手メーカーでは到底できない。某大手メーカーの社員が言っていたことを記憶しています。

今でこそ、品質志向第一は当たり前のことですが、日本酒は造れば売れる時代においても、日本酒の将来有るべき姿、日本酒を至酔飲料から健康志向、品質志向、文化志向へと導いたことは、地元熊本の方々はもっともっと知って於くべきことではないかと考えます。こんな蔵元が地元にあることは本当に誇りです。他県と比較してもしかたないことですが、私は凄い軌跡をもつ偉業の蔵であると思います。もしかすると、初代・本田喜多八が名誉賞を目前に他界した無念さが、戦後千代の園酒造の美酒を生み出す原動力になってはいないでしょうか?。製造にいらした亀井先生の業績もさることながら、そんな気がします。

■ 泰斗誕生

泰斗を責任販売する「くまもと酒文化の会」は、熊本県内14店舗の酒販店が『地元・熊本でも他県に負けない旨い日本酒が製造され、その地元の旨い酒を売りたい』との想いで発足されました。その願いを千代の園が受け、14販売店と協力して生産、販売しているのがPB商品「泰斗」(たいと)です。

その後、この主旨に共鳴された酒販店が加わり現在、熊本県内19店舗、県外3店舗の22店舗の酒販店で活動を続け、年1回、「泰斗を味わう会」等を開催しています。「泰斗」には現在5種類(純米吟醸、純米吟醸生、、特別純米、特別本醸造、手造り純米吟醸原酒)の商品がございます。今後とも「くまもと酒文化の会」の「泰斗」をご愛飲いただき、又ご声援賜りますようお願い申し上げます。

◆ 泰斗(泰山北斗)酒名について

李白(太白)・杜甫(子美)・白居易(楽天)とならんで、唐代の四大詩人といわれた韓愈(退之)は河南省生れ、二歳で孤児となり、以来刻苦勉励して、唐九代の徳宗のとき、二十五歳で進士に挙げられ、だんだん出世して吏部の大臣となった。この間しばしば皇帝に諫言しては左遷されたが、一番有名なのは十代目憲宗の元和十四年、帝が仏骨を迎え、宮中に三日間留めてのち諸寺に送ったことをきびしくいましめ「仏教は邪教であり、仏骨などは水火に投ずるべきである」と痛論したいわゆる「仏骨を論ずるの表」を奉ったため、仏教への信仰心の厚い帝の逆鱗にふれ、はるか広東州の潮州刺史に左遷されたことである。この時作ったのが、いまも名高い、雪は秦嶺に横たわって家いずくにかある雪は藍関を擁して馬進まずという「左遷させられて藍関に至り、姪孫の湘に示す」の一詩である。次の十一代穆宗の時、ふたたび召しもどされて国子祭酒に任ぜられ、さらに兵部侍郎、吏部侍郎を歴任して退官、間もなく五十七歳で死亡した。礼部尚書を贈り、文とおくり名された。韓愈は文の模範を先秦に求め、よく六朝時代の悪習から抜けだしたため、その文章は孟子に迫るほどうまいとまでいわれた。

唐代三百年の間の第一人者であるのはもちろん、中国古今を通じて屈指の名文章家とされているが、その韓愈のことを書いた『唐書』の『韓愈伝』の賛には、「唐が興って以来、韓愈は六経(詩、書、易の各経、春秋、礼記、楽記)の文をもって、もろもろの学者の導師となった。韓愈が死んで後は、その学もいよいよ盛んとなり、ために学者は韓愈を”泰山北斗”を仰ぐように尊敬した」と書いてある。

泰山は中国の五岳の一つで、山東省にある。ちょうど日本人が富士山を仰ぐと同じように、古来から名山として敬われている。”泰山厳々”とか”泰山は土壌を譲らず”、”泰山前に崩るるも色を変えず”、”泰山卵を圧す”などなど、いずれも泰山の威容をたたえてことわざにしたものである。一方の北斗は、北辰、つまり北極星のことで『論語』にも、「北辰のそのところにいて、衆星これを迎えるが如し」とある通り、星の中心として仰がれていることを、立派な人物になぞられている。”泰山北斗”はつまり、それぞれの道で、人々から尊敬されている人のことであり、現在では、”泰斗”と略されている。とくに学問の分野で仰がれる人のことをいう場合が多い。

昨日から、知人の方の別荘へ家族みんなで行きました。

山鹿市平山温泉。

隠れた名湯として、近年人気があります。

この地区は熊本と福岡を結ぶ豊前街道の通り沿い。

天障院篤姫様も鹿児島から江戸へ行かれる時にこの

街道を通ったし、坂本龍馬も熊本の横井小楠に合うために

この街道を通ったとされています。

もしかすると、鹿児島本線もこの地を通ったかもしれません。

東肥鉄道跡の鉄道遺産が近くにあります。

戦前の山鹿の繁栄を知ることができます。

今日は、幻の鹿児島本線にスポットを当てます。

-日本ばさるく- №2 幻の鹿児島本線と「泰斗」を醸す千代の園酒造

■ 幻の鹿児島本線

九州の地図を開いてみよう。大江戸日本橋を起点にして、国道1号線は東京日本橋~大阪まで。鉄道でいうと東海道本線。続いて、大阪~下関~関門海峡を渡って~門司までが国道2号線、鉄道でいうと山陽本線。

続いて、門司~博多~熊本~鹿児島照国神社前までが国道3号線。鉄道でいうと鹿児島本線だ。

さて、鹿児島本線は熊本~玉名~大牟田~久留米を通るのに対して、国道3号は熊本~山鹿~久留米を通るルート。大きく異なっていることが分かります。

実は、このルートに鹿児島本線を通す計画がありました。現在では全くなるなった話ですが。そんな幻の鹿児島本線を旅することにしましょう。

■蒸気機関車時代、越すに越されぬ田原坂

鹿児島本線は、今も昔も、九州の旅客と貨物の輸送の大動脈です。鉄道は勾配がとても苦手。蒸気機関車の時代の難所の一つが、田原坂(熊本県熊本市植木町)でした。

ここは、明治10年の西南戦争の激戦地として知られています。

♪雨は降る降る 人馬は濡れる

越すに越されぬ田原坂♪

と歌われるように、官軍は薩軍をこの田原坂以北に侵軍させることなく激しい攻防が繰り広げられたといいます。今でも、樹木や壁などに当時の弾丸の跡が生生しく残っているのを目にすることができます。

余談ですが、北進する西郷隆盛率いる薩軍。官軍設立間もないこの時期、前線で戦っていたのは刀も鉄砲も持ったことのない平民。薩軍は示現流で鍛えた士族。まともに交戦しても力の差は歴然。

これを防ぐために、官軍は特別な部隊を編成したと言われています。警視庁で警察をやっていた旧会津藩の士族出身者の部隊を編成しました。幕末の戊辰戦争で、会津松平藩は逆賊の汚名を着せられ、こてんぱに薩長軍にやっつけられます。悲劇の白虎隊、会津若松・鶴ヶ城炎上は会津士族にとって、忘れることのできない出来事となりました。

薩軍に対する恨みのある士族たちの部隊は、田原坂の一戦を、戊辰戦争の仇討と捉え、勇敢に戦ったのでした。その後は、ご存知の通り、薩軍はこれ以上北進することはできず、薩摩に敗走。最後は、西郷隆盛は鹿児島城山で自害となります。

まさに、歴史の舞台「田原坂」は鉄道にとっても、薩軍にとっても越すに越されぬ難所でありました。

■田原坂を迂回する新線建設

田原坂の急勾配を迂回する新線建設が始まりました。蒸気機関車が主流であった時代、勾配を回避して迂回する新線建設は珍しくないことでした。

例えば、山陽本線に目を向けてみましょう。岩国と徳山の間を岩徳線というローカル線が元々の山陽本線でした。岩国と徳山の間にある欽明路峠は勾配の難所でした。距離は遠くなりますが、海岸線を迂回する現在のルートが完成すると、この線が山陽本線となりました。

もう一例。広島郊外の海田市から分岐して、呉を経由する呉線。本来の山陽本線でした。このルートは呉線を山陽本線とせずに、敢えて勾配のきつい区間を山陽本線としました。途中駅・瀬野駅で強力な馬力を有する電気機関車を用意して、きつい勾配に挑みました。

それでも、戦前、戦後の時刻表を見ると、山陽本線を経由する列車と呉線を経由する列車と半々ありますから、どちらも本線といったところでしょうか。

■ 鹿本鉄道(植木~山鹿)

菊池川流域の菊鹿盆地は、江戸時代から肥後藩の穀倉地帯として、山鹿は米の集積地として繁栄をしていました。江戸時代から戦前まで、この地帯の米が、大阪堂島の米相場を動かしていた程、菊池米は質も量も大きな力を持っていたといいます。

山鹿は今でこそ静観な温泉地で有名ですが、戦前までは、熊本市に次ぐ商業集積の一大都市でした。多くの財閥系銀行が支店をつくりました。九州の大動脈・鹿児島本線が鹿本地方を通らないメインルートから外れたことで、地元の有志が資金を集めて1917(大正6)年に植木~肥後豊田まで鉄道を開通させました。鹿本鉄道が開業しました。

その後、徐々に路線を延伸させました。1923(大正12)年、悲願の山鹿まで20.3㎞の鉄道が開業しました。

当時、温泉の湯治客、熊本への往来、貨物輸送を一手に担った鹿本鉄道ですが、昭和初期には早くも自動車や乗り合いバスの影響を受けて営業不振に陥る事態となったといいます。

(資料:鉄道廃線跡を歩くⅣ 宮脇俊三著より)

■ 東肥鉄道(瀬高~南関)

JRバス山鹿線という路線をご存知だろうか。JRバスの前進は国鉄バスです。鉄道敷設を予定しているところに路線があります。

JR九州バス山鹿線は、「省営自動車山鹿線」がルーツ。省営自動車山鹿線は、昭和10(1035)年08月21日、南関~肥後大津間48キロが開業。当時、瀬高~南関間に「東肥鉄道(後に九州肥筑鉄道)」が開業していた。その後、昭和13年に同鉄道が休止になり、やがて廃止されたのを受け、昭和16(1941)年12月01日、残りの瀬高~南関間14キロが開業し、鹿児島本線と豊肥本線を結ぶ鉄道連絡(短絡)線として全通。

その後、省営自動車は戦後の昭和21年02月、「国営自動車」となり、昭和24年06月の日本国有鉄道発足と同時に、「国鉄自動車(日本国有鉄道自動車局)」となりました。(沿線の年配者からは未だに「省営バス」「国鉄バス」と呼ばれる場合もあります。)

残念ながら、2006年02月28日を以て、JRバス山鹿線は廃止となりました。現在は、熊本電気鉄道バス等に路線が譲られています。

元々、東肥鉄道は山鹿まで延伸を予定して1920(大正9)年に当時の矢部川駅(現在の瀬高)から野町間が開業。2年後には南関まで開業をしました。

1929(昭和4)年には九州肥筑鉄道と改称し、その先の山鹿延伸を目指して工事に着手したのですが、世界大恐慌後の不況に煽られ、経営が思わしくなく、1938(昭和8)年には一時休止。その後は、復帰することなくあえなく廃止となりました。わずか18年の短命のローカル線ですが、本当は鹿児島田原坂迂回を目的とした大幹線の夢は幻となったのでした。

(資料:鉄道廃線跡を歩くⅣ 宮脇俊三著より)

■ 千代の園 酒蔵のあゆみ

山鹿が今以上に栄えていた時代、千代の園酒造は産声を上げました。

千代の園の歴史は、明治29年(1896年)穀物商・本田喜久八によって酒蔵の歴史が始まった。山鹿は当時は熊本県下第2位の大都市として発展していた。東から西へ流れる菊池川、菊池平野で収穫する肥後米はいったん山鹿で集積され、遠く大阪へ海路または陸路で運ばれた。当時、熊本米の価格が全国の米相場を動かすほど力があり、山鹿の穀物商・本田家も米からお酒に加工を思いつき、酒蔵を始めたのであろう。今でも酒蔵を造るというのは何億もの資金を必要とするが、当時は国税の大半を酒税でまかなうほど、酒蔵を開業するということはたいへんなことであった。折りしも、明治29年は日清戦争に大勝利して景気がよかった時代であった。

◆ 酒名について

創業当時の銘柄は「清瀧」(せいりゅう)であった。初代蔵元の本田喜久八氏が、地域と共なる繁栄と平和を願いつつ、慶事にふさわしい名前をと考え「千代の園」と命名にその後改めた。戦前の全国品評会の成績は優秀で、

第12回大会 昭和5年 優等賞

第13回大会 昭和7年 優等賞

第15回大会 昭和11年 優等賞

第16回大会 昭和13年 優等賞

昭和9年 初代・喜久八が他界し、2代目当主・本田勝太郎(現会長の父)が就任している。戦前の品評会は隔年の開催であった。もし、喜久八が吟醸酒を作っていたならば、間違いなく第14回大会(昭和9年)も優等賞を受賞したであろう。連続3回優等賞を受賞した時は、その栄誉を称え「名誉賞」となる。第14回大会が悔やまれる。

第16回大会 昭和13年を最後に戦前の全国清酒品評会は開催されなくなった。高度に精米して醸造する吟醸酒は贅沢の極みで、戦時下においてこのような酒を造ることが許されなくなった。日本酒にとって長く辛い時代が続いたのだ。

◆ 千代の園の酒づくり(戦後)

昭和四十二年には、戦後全国初の純米酒「朱盃」を出荷。 昭和四十八年には、純粋日本酒協会の設立に参加するなど、"純米酒普及向上のパイオニア"といわれています。最近では、昭和62年度より全国新酒鑑評会で金賞を連続受賞するなど、今も昔も「徹底して品質を追求する」のがモットーの蔵元だ。

◆ 純粋日本酒協会 創設からの酒蔵 【協会について】

純粋日本酒協会は30年を越え活動をしてきております。1973年に発足以来、「純粋な日本酒とは何か」をテーマ に日本酒のあり方について研究し続け、日本酒をご愛飲される皆様にさらに おいしくお召しあがり頂けるよう日々努力を重ねております。

発足当時全く普及していなかった、日本酒本来の姿である米と米麹、水だけ を原料とした「純米酒」の開発と普及、啓蒙を地道に行い続けております。 さらに造り手である各蔵元がお互いに品質の向上をめざし、原料米の厳選と 酒造りの工程から仕上がった新酒の品質管理に至るまで相互に確認し合い、 協会として純粋な日本酒であることを保証しています。 その証は「保証証紙」という形でご理解頂けることと存じます。各蔵元の個 性ある味わいをお楽しみ頂けましたら幸いです。

◆ 純米酒が無い時代の苦労

いまでこそ「純米酒」というと殆どの日本人が理解できますが、純粋日本酒協会(純米酒協会)が発足した1973年(昭和48年)はどうだったでしょうか?。この年、日本酒の消費量が過去最高を記録いたした年です。どれぐらいの量を消費していたかというと、年間950万石(1800mlで9億5千万本)

この年を境に日本酒の消費量は下がり始めます2004年(平成16年)は焼酎と日本酒の消費量は逆転することが必至の状況。現在の消費量は年間470万石。当時の半分になってしまいました。

当時の大半の日本酒は、醸造アルコールを大量に添加していました。醸造アルコールは焼酎ですので大量に入れると香味が焼酎になってしまいます。そこで、糖類(水あめ)と酸味料(グルタミン酸ソーダー)を

添加して香味を調整していました。日本酒がベタベタ甘かった時代を覚えている人は多いのではないでしょうか?。徳利やテーブルがベトベトしている日本酒を宴会の席で出されたことはないでしょうか?。飲みすぎて二日酔いや三日酔いで頭がガンガンしたいやな思い出はございませんか?。精米歩合もいまのように良くない時代、添加物を入れた日本酒が日本酒として堂々と販売されていた時代です。

純米酒っていう言葉も、吟醸酒という言葉もなった時代です。今日、当たり前のように純米酒、吟醸酒が皆に知れ渡ったもの、千代の園酒造の功績は大きいものがあると思いませんか?。

また、私が小学校のころ、記憶がある時代から、千代の園酒造が作る旧1級酒(※級別制度 別紙参照)の黒松は本醸造でした。某大手メーカーが1級酒を本醸造にするには某大手メーカーでは1800mlあたり100円以上コストがかかり、某大手メーカーでは到底できない。某大手メーカーの社員が言っていたことを記憶しています。

今でこそ、品質志向第一は当たり前のことですが、日本酒は造れば売れる時代においても、日本酒の将来有るべき姿、日本酒を至酔飲料から健康志向、品質志向、文化志向へと導いたことは、地元熊本の方々はもっともっと知って於くべきことではないかと考えます。こんな蔵元が地元にあることは本当に誇りです。他県と比較してもしかたないことですが、私は凄い軌跡をもつ偉業の蔵であると思います。もしかすると、初代・本田喜多八が名誉賞を目前に他界した無念さが、戦後千代の園酒造の美酒を生み出す原動力になってはいないでしょうか?。製造にいらした亀井先生の業績もさることながら、そんな気がします。

■ 泰斗誕生

泰斗を責任販売する「くまもと酒文化の会」は、熊本県内14店舗の酒販店が『地元・熊本でも他県に負けない旨い日本酒が製造され、その地元の旨い酒を売りたい』との想いで発足されました。その願いを千代の園が受け、14販売店と協力して生産、販売しているのがPB商品「泰斗」(たいと)です。

その後、この主旨に共鳴された酒販店が加わり現在、熊本県内19店舗、県外3店舗の22店舗の酒販店で活動を続け、年1回、「泰斗を味わう会」等を開催しています。「泰斗」には現在5種類(純米吟醸、純米吟醸生、、特別純米、特別本醸造、手造り純米吟醸原酒)の商品がございます。今後とも「くまもと酒文化の会」の「泰斗」をご愛飲いただき、又ご声援賜りますようお願い申し上げます。

◆ 泰斗(泰山北斗)酒名について

李白(太白)・杜甫(子美)・白居易(楽天)とならんで、唐代の四大詩人といわれた韓愈(退之)は河南省生れ、二歳で孤児となり、以来刻苦勉励して、唐九代の徳宗のとき、二十五歳で進士に挙げられ、だんだん出世して吏部の大臣となった。この間しばしば皇帝に諫言しては左遷されたが、一番有名なのは十代目憲宗の元和十四年、帝が仏骨を迎え、宮中に三日間留めてのち諸寺に送ったことをきびしくいましめ「仏教は邪教であり、仏骨などは水火に投ずるべきである」と痛論したいわゆる「仏骨を論ずるの表」を奉ったため、仏教への信仰心の厚い帝の逆鱗にふれ、はるか広東州の潮州刺史に左遷されたことである。この時作ったのが、いまも名高い、雪は秦嶺に横たわって家いずくにかある雪は藍関を擁して馬進まずという「左遷させられて藍関に至り、姪孫の湘に示す」の一詩である。次の十一代穆宗の時、ふたたび召しもどされて国子祭酒に任ぜられ、さらに兵部侍郎、吏部侍郎を歴任して退官、間もなく五十七歳で死亡した。礼部尚書を贈り、文とおくり名された。韓愈は文の模範を先秦に求め、よく六朝時代の悪習から抜けだしたため、その文章は孟子に迫るほどうまいとまでいわれた。

唐代三百年の間の第一人者であるのはもちろん、中国古今を通じて屈指の名文章家とされているが、その韓愈のことを書いた『唐書』の『韓愈伝』の賛には、「唐が興って以来、韓愈は六経(詩、書、易の各経、春秋、礼記、楽記)の文をもって、もろもろの学者の導師となった。韓愈が死んで後は、その学もいよいよ盛んとなり、ために学者は韓愈を”泰山北斗”を仰ぐように尊敬した」と書いてある。

泰山は中国の五岳の一つで、山東省にある。ちょうど日本人が富士山を仰ぐと同じように、古来から名山として敬われている。”泰山厳々”とか”泰山は土壌を譲らず”、”泰山前に崩るるも色を変えず”、”泰山卵を圧す”などなど、いずれも泰山の威容をたたえてことわざにしたものである。一方の北斗は、北辰、つまり北極星のことで『論語』にも、「北辰のそのところにいて、衆星これを迎えるが如し」とある通り、星の中心として仰がれていることを、立派な人物になぞられている。”泰山北斗”はつまり、それぞれの道で、人々から尊敬されている人のことであり、現在では、”泰斗”と略されている。とくに学問の分野で仰がれる人のことをいう場合が多い。

Posted by たわらや at

17:46

│Comments(0)

2011年02月12日

分かりやすい清酒醸造学 №9 泡なし酵母って何?その1

-分かりやすい醸造学- №9 泡なし酵母って何? その1

◆ お酒づくりの小さな主役

酵母が糖をアルコール発酵すると、(エチル)アルコールと同時に炭酸ガスが発生します。これは、ビール酵母でもワイン酵母でも同じです。ビールでは、あの爽快感とクリーミーなきめ細かい炭酸ガスの泡が命です。シャンペンでポーンと景気良く栓が飛ぶのも閉じこめられた炭酸ガスによるものです。でも、ビールでも、ワインでも発酵中のもろみでは、清酒もろみのように大量の泡は立ちません。今から40年ほど前に、島根県の※ある酒蔵で、泡の立たないもろみが見つかりました。蔵元にとっても初めての経験です。これは発酵していないに違いない。気味が悪い、『腐造?』と心配しましたが、不思議なことにやや香りは低いもののアルコールは充分出てお酒になり、一安心。しかし、「まてよ、これは面白いぞ」「何故だろう」が泡なし酵母の開発につながりました。これは、このなぜ?を解明し、今や酒造りの大半が泡を吹かないもろみになりました。「泡あり」「泡なし」について考察してみたいと思います。

※ある蔵元とは「簸上清酒合名会社」です。

◆ もろみの発酵の様子と泡の様子

清酒もろみで、酵母がアルコール発酵を始めると炭酸ガスが出ます。そして、もろみの表面は泡立ち始めます。泡は日に日にどんどん増えますが、この過程を泡に注目して眺めると、筋泡(すじあわ)、水泡(石鹸泡)、岩泡、高泡、落ち泡、玉泡(大玉から小玉へ)、そして地へと変化し、やがて発酵は終了します。

仕込みはじめて約20日~30日で発酵が終了します。その日数を「もろみ日数」といいます。お酒の裏ラベルにもろみ日数が記載してある酒もあります。

この変化はどんなもろみでも大体同じような過程を経るので、分析法の未発達であった昔は発酵状態を知るよい指標になりました。しかし、発生する大量の泡のために、タンク容量の半分から3分の2ほどの量しか仕込めません。この分だけタンクの容量は無駄になります。それでも発酵の旺盛な時には、うっかりしていると泡が溢れてタンクの外へこぼれ出します。しかも清酒酵母は泡にたくさん付着していますので泡がこぼれるとその後の発酵が弱ってしまいます。ですから、泡消し役の不寝番をおいたり、泡消機を回し続けることも必要になります。大変な労働です。

(次回に続く)

◆ お酒づくりの小さな主役

酵母が糖をアルコール発酵すると、(エチル)アルコールと同時に炭酸ガスが発生します。これは、ビール酵母でもワイン酵母でも同じです。ビールでは、あの爽快感とクリーミーなきめ細かい炭酸ガスの泡が命です。シャンペンでポーンと景気良く栓が飛ぶのも閉じこめられた炭酸ガスによるものです。でも、ビールでも、ワインでも発酵中のもろみでは、清酒もろみのように大量の泡は立ちません。今から40年ほど前に、島根県の※ある酒蔵で、泡の立たないもろみが見つかりました。蔵元にとっても初めての経験です。これは発酵していないに違いない。気味が悪い、『腐造?』と心配しましたが、不思議なことにやや香りは低いもののアルコールは充分出てお酒になり、一安心。しかし、「まてよ、これは面白いぞ」「何故だろう」が泡なし酵母の開発につながりました。これは、このなぜ?を解明し、今や酒造りの大半が泡を吹かないもろみになりました。「泡あり」「泡なし」について考察してみたいと思います。

※ある蔵元とは「簸上清酒合名会社」です。

◆ もろみの発酵の様子と泡の様子

清酒もろみで、酵母がアルコール発酵を始めると炭酸ガスが出ます。そして、もろみの表面は泡立ち始めます。泡は日に日にどんどん増えますが、この過程を泡に注目して眺めると、筋泡(すじあわ)、水泡(石鹸泡)、岩泡、高泡、落ち泡、玉泡(大玉から小玉へ)、そして地へと変化し、やがて発酵は終了します。

仕込みはじめて約20日~30日で発酵が終了します。その日数を「もろみ日数」といいます。お酒の裏ラベルにもろみ日数が記載してある酒もあります。

この変化はどんなもろみでも大体同じような過程を経るので、分析法の未発達であった昔は発酵状態を知るよい指標になりました。しかし、発生する大量の泡のために、タンク容量の半分から3分の2ほどの量しか仕込めません。この分だけタンクの容量は無駄になります。それでも発酵の旺盛な時には、うっかりしていると泡が溢れてタンクの外へこぼれ出します。しかも清酒酵母は泡にたくさん付着していますので泡がこぼれるとその後の発酵が弱ってしまいます。ですから、泡消し役の不寝番をおいたり、泡消機を回し続けることも必要になります。大変な労働です。

(次回に続く)

Posted by たわらや at

07:07

│Comments(0)