2011年02月13日

日本ばさるく№2 幻の鹿児島本線と泰斗を醸す千代の園酒造

こんにちは。

昨日から、知人の方の別荘へ家族みんなで行きました。

山鹿市平山温泉。

隠れた名湯として、近年人気があります。

この地区は熊本と福岡を結ぶ豊前街道の通り沿い。

天障院篤姫様も鹿児島から江戸へ行かれる時にこの

街道を通ったし、坂本龍馬も熊本の横井小楠に合うために

この街道を通ったとされています。

もしかすると、鹿児島本線もこの地を通ったかもしれません。

東肥鉄道跡の鉄道遺産が近くにあります。

戦前の山鹿の繁栄を知ることができます。

今日は、幻の鹿児島本線にスポットを当てます。

-日本ばさるく- №2 幻の鹿児島本線と「泰斗」を醸す千代の園酒造

■ 幻の鹿児島本線

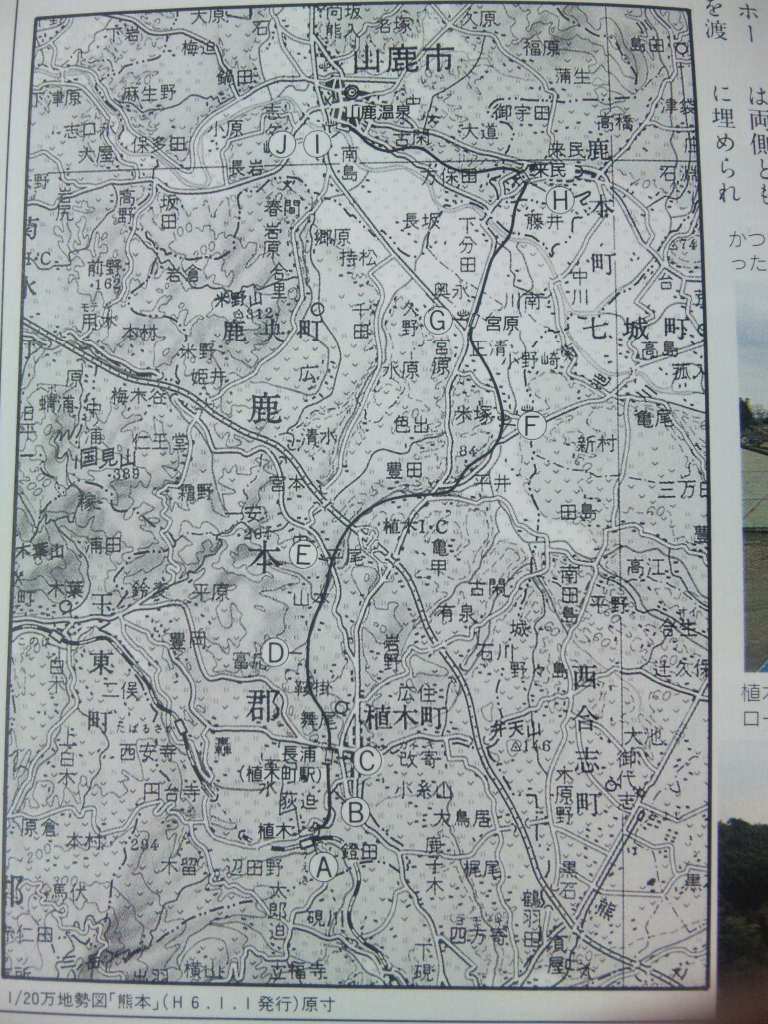

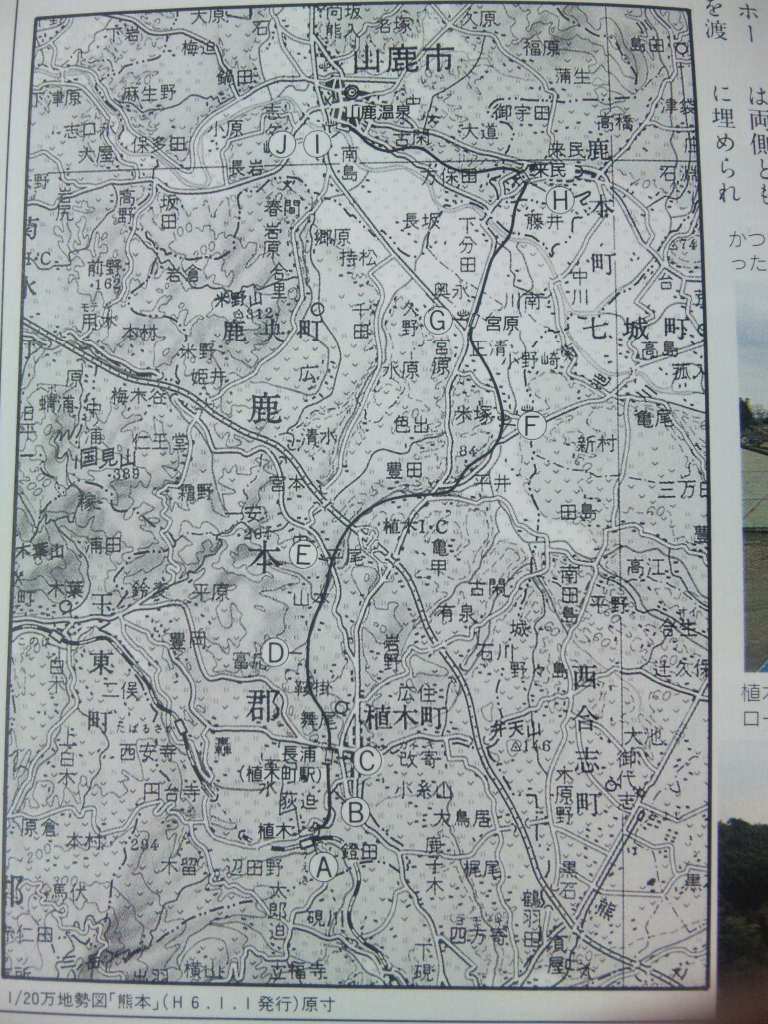

九州の地図を開いてみよう。大江戸日本橋を起点にして、国道1号線は東京日本橋~大阪まで。鉄道でいうと東海道本線。続いて、大阪~下関~関門海峡を渡って~門司までが国道2号線、鉄道でいうと山陽本線。

続いて、門司~博多~熊本~鹿児島照国神社前までが国道3号線。鉄道でいうと鹿児島本線だ。

さて、鹿児島本線は熊本~玉名~大牟田~久留米を通るのに対して、国道3号は熊本~山鹿~久留米を通るルート。大きく異なっていることが分かります。

実は、このルートに鹿児島本線を通す計画がありました。現在では全くなるなった話ですが。そんな幻の鹿児島本線を旅することにしましょう。

■蒸気機関車時代、越すに越されぬ田原坂

鹿児島本線は、今も昔も、九州の旅客と貨物の輸送の大動脈です。鉄道は勾配がとても苦手。蒸気機関車の時代の難所の一つが、田原坂(熊本県熊本市植木町)でした。

ここは、明治10年の西南戦争の激戦地として知られています。

♪雨は降る降る 人馬は濡れる

越すに越されぬ田原坂♪

と歌われるように、官軍は薩軍をこの田原坂以北に侵軍させることなく激しい攻防が繰り広げられたといいます。今でも、樹木や壁などに当時の弾丸の跡が生生しく残っているのを目にすることができます。

余談ですが、北進する西郷隆盛率いる薩軍。官軍設立間もないこの時期、前線で戦っていたのは刀も鉄砲も持ったことのない平民。薩軍は示現流で鍛えた士族。まともに交戦しても力の差は歴然。

これを防ぐために、官軍は特別な部隊を編成したと言われています。警視庁で警察をやっていた旧会津藩の士族出身者の部隊を編成しました。幕末の戊辰戦争で、会津松平藩は逆賊の汚名を着せられ、こてんぱに薩長軍にやっつけられます。悲劇の白虎隊、会津若松・鶴ヶ城炎上は会津士族にとって、忘れることのできない出来事となりました。

薩軍に対する恨みのある士族たちの部隊は、田原坂の一戦を、戊辰戦争の仇討と捉え、勇敢に戦ったのでした。その後は、ご存知の通り、薩軍はこれ以上北進することはできず、薩摩に敗走。最後は、西郷隆盛は鹿児島城山で自害となります。

まさに、歴史の舞台「田原坂」は鉄道にとっても、薩軍にとっても越すに越されぬ難所でありました。

■田原坂を迂回する新線建設

田原坂の急勾配を迂回する新線建設が始まりました。蒸気機関車が主流であった時代、勾配を回避して迂回する新線建設は珍しくないことでした。

例えば、山陽本線に目を向けてみましょう。岩国と徳山の間を岩徳線というローカル線が元々の山陽本線でした。岩国と徳山の間にある欽明路峠は勾配の難所でした。距離は遠くなりますが、海岸線を迂回する現在のルートが完成すると、この線が山陽本線となりました。

もう一例。広島郊外の海田市から分岐して、呉を経由する呉線。本来の山陽本線でした。このルートは呉線を山陽本線とせずに、敢えて勾配のきつい区間を山陽本線としました。途中駅・瀬野駅で強力な馬力を有する電気機関車を用意して、きつい勾配に挑みました。

それでも、戦前、戦後の時刻表を見ると、山陽本線を経由する列車と呉線を経由する列車と半々ありますから、どちらも本線といったところでしょうか。

■ 鹿本鉄道(植木~山鹿)

菊池川流域の菊鹿盆地は、江戸時代から肥後藩の穀倉地帯として、山鹿は米の集積地として繁栄をしていました。江戸時代から戦前まで、この地帯の米が、大阪堂島の米相場を動かしていた程、菊池米は質も量も大きな力を持っていたといいます。

山鹿は今でこそ静観な温泉地で有名ですが、戦前までは、熊本市に次ぐ商業集積の一大都市でした。多くの財閥系銀行が支店をつくりました。九州の大動脈・鹿児島本線が鹿本地方を通らないメインルートから外れたことで、地元の有志が資金を集めて1917(大正6)年に植木~肥後豊田まで鉄道を開通させました。鹿本鉄道が開業しました。

その後、徐々に路線を延伸させました。1923(大正12)年、悲願の山鹿まで20.3㎞の鉄道が開業しました。

当時、温泉の湯治客、熊本への往来、貨物輸送を一手に担った鹿本鉄道ですが、昭和初期には早くも自動車や乗り合いバスの影響を受けて営業不振に陥る事態となったといいます。

(資料:鉄道廃線跡を歩くⅣ 宮脇俊三著より)

■ 東肥鉄道(瀬高~南関)

JRバス山鹿線という路線をご存知だろうか。JRバスの前進は国鉄バスです。鉄道敷設を予定しているところに路線があります。

JR九州バス山鹿線は、「省営自動車山鹿線」がルーツ。省営自動車山鹿線は、昭和10(1035)年08月21日、南関~肥後大津間48キロが開業。当時、瀬高~南関間に「東肥鉄道(後に九州肥筑鉄道)」が開業していた。その後、昭和13年に同鉄道が休止になり、やがて廃止されたのを受け、昭和16(1941)年12月01日、残りの瀬高~南関間14キロが開業し、鹿児島本線と豊肥本線を結ぶ鉄道連絡(短絡)線として全通。

その後、省営自動車は戦後の昭和21年02月、「国営自動車」となり、昭和24年06月の日本国有鉄道発足と同時に、「国鉄自動車(日本国有鉄道自動車局)」となりました。(沿線の年配者からは未だに「省営バス」「国鉄バス」と呼ばれる場合もあります。)

残念ながら、2006年02月28日を以て、JRバス山鹿線は廃止となりました。現在は、熊本電気鉄道バス等に路線が譲られています。

元々、東肥鉄道は山鹿まで延伸を予定して1920(大正9)年に当時の矢部川駅(現在の瀬高)から野町間が開業。2年後には南関まで開業をしました。

1929(昭和4)年には九州肥筑鉄道と改称し、その先の山鹿延伸を目指して工事に着手したのですが、世界大恐慌後の不況に煽られ、経営が思わしくなく、1938(昭和8)年には一時休止。その後は、復帰することなくあえなく廃止となりました。わずか18年の短命のローカル線ですが、本当は鹿児島田原坂迂回を目的とした大幹線の夢は幻となったのでした。

(資料:鉄道廃線跡を歩くⅣ 宮脇俊三著より)

■ 千代の園 酒蔵のあゆみ

山鹿が今以上に栄えていた時代、千代の園酒造は産声を上げました。

千代の園の歴史は、明治29年(1896年)穀物商・本田喜久八によって酒蔵の歴史が始まった。山鹿は当時は熊本県下第2位の大都市として発展していた。東から西へ流れる菊池川、菊池平野で収穫する肥後米はいったん山鹿で集積され、遠く大阪へ海路または陸路で運ばれた。当時、熊本米の価格が全国の米相場を動かすほど力があり、山鹿の穀物商・本田家も米からお酒に加工を思いつき、酒蔵を始めたのであろう。今でも酒蔵を造るというのは何億もの資金を必要とするが、当時は国税の大半を酒税でまかなうほど、酒蔵を開業するということはたいへんなことであった。折りしも、明治29年は日清戦争に大勝利して景気がよかった時代であった。

◆ 酒名について

創業当時の銘柄は「清瀧」(せいりゅう)であった。初代蔵元の本田喜久八氏が、地域と共なる繁栄と平和を願いつつ、慶事にふさわしい名前をと考え「千代の園」と命名にその後改めた。戦前の全国品評会の成績は優秀で、

第12回大会 昭和5年 優等賞

第13回大会 昭和7年 優等賞

第15回大会 昭和11年 優等賞

第16回大会 昭和13年 優等賞

昭和9年 初代・喜久八が他界し、2代目当主・本田勝太郎(現会長の父)が就任している。戦前の品評会は隔年の開催であった。もし、喜久八が吟醸酒を作っていたならば、間違いなく第14回大会(昭和9年)も優等賞を受賞したであろう。連続3回優等賞を受賞した時は、その栄誉を称え「名誉賞」となる。第14回大会が悔やまれる。

第16回大会 昭和13年を最後に戦前の全国清酒品評会は開催されなくなった。高度に精米して醸造する吟醸酒は贅沢の極みで、戦時下においてこのような酒を造ることが許されなくなった。日本酒にとって長く辛い時代が続いたのだ。

◆ 千代の園の酒づくり(戦後)

昭和四十二年には、戦後全国初の純米酒「朱盃」を出荷。 昭和四十八年には、純粋日本酒協会の設立に参加するなど、"純米酒普及向上のパイオニア"といわれています。最近では、昭和62年度より全国新酒鑑評会で金賞を連続受賞するなど、今も昔も「徹底して品質を追求する」のがモットーの蔵元だ。

◆ 純粋日本酒協会 創設からの酒蔵 【協会について】

純粋日本酒協会は30年を越え活動をしてきております。1973年に発足以来、「純粋な日本酒とは何か」をテーマ に日本酒のあり方について研究し続け、日本酒をご愛飲される皆様にさらに おいしくお召しあがり頂けるよう日々努力を重ねております。

発足当時全く普及していなかった、日本酒本来の姿である米と米麹、水だけ を原料とした「純米酒」の開発と普及、啓蒙を地道に行い続けております。 さらに造り手である各蔵元がお互いに品質の向上をめざし、原料米の厳選と 酒造りの工程から仕上がった新酒の品質管理に至るまで相互に確認し合い、 協会として純粋な日本酒であることを保証しています。 その証は「保証証紙」という形でご理解頂けることと存じます。各蔵元の個 性ある味わいをお楽しみ頂けましたら幸いです。

◆ 純米酒が無い時代の苦労

いまでこそ「純米酒」というと殆どの日本人が理解できますが、純粋日本酒協会(純米酒協会)が発足した1973年(昭和48年)はどうだったでしょうか?。この年、日本酒の消費量が過去最高を記録いたした年です。どれぐらいの量を消費していたかというと、年間950万石(1800mlで9億5千万本)

この年を境に日本酒の消費量は下がり始めます2004年(平成16年)は焼酎と日本酒の消費量は逆転することが必至の状況。現在の消費量は年間470万石。当時の半分になってしまいました。

当時の大半の日本酒は、醸造アルコールを大量に添加していました。醸造アルコールは焼酎ですので大量に入れると香味が焼酎になってしまいます。そこで、糖類(水あめ)と酸味料(グルタミン酸ソーダー)を

添加して香味を調整していました。日本酒がベタベタ甘かった時代を覚えている人は多いのではないでしょうか?。徳利やテーブルがベトベトしている日本酒を宴会の席で出されたことはないでしょうか?。飲みすぎて二日酔いや三日酔いで頭がガンガンしたいやな思い出はございませんか?。精米歩合もいまのように良くない時代、添加物を入れた日本酒が日本酒として堂々と販売されていた時代です。

純米酒っていう言葉も、吟醸酒という言葉もなった時代です。今日、当たり前のように純米酒、吟醸酒が皆に知れ渡ったもの、千代の園酒造の功績は大きいものがあると思いませんか?。

また、私が小学校のころ、記憶がある時代から、千代の園酒造が作る旧1級酒(※級別制度 別紙参照)の黒松は本醸造でした。某大手メーカーが1級酒を本醸造にするには某大手メーカーでは1800mlあたり100円以上コストがかかり、某大手メーカーでは到底できない。某大手メーカーの社員が言っていたことを記憶しています。

今でこそ、品質志向第一は当たり前のことですが、日本酒は造れば売れる時代においても、日本酒の将来有るべき姿、日本酒を至酔飲料から健康志向、品質志向、文化志向へと導いたことは、地元熊本の方々はもっともっと知って於くべきことではないかと考えます。こんな蔵元が地元にあることは本当に誇りです。他県と比較してもしかたないことですが、私は凄い軌跡をもつ偉業の蔵であると思います。もしかすると、初代・本田喜多八が名誉賞を目前に他界した無念さが、戦後千代の園酒造の美酒を生み出す原動力になってはいないでしょうか?。製造にいらした亀井先生の業績もさることながら、そんな気がします。

■ 泰斗誕生

泰斗を責任販売する「くまもと酒文化の会」は、熊本県内14店舗の酒販店が『地元・熊本でも他県に負けない旨い日本酒が製造され、その地元の旨い酒を売りたい』との想いで発足されました。その願いを千代の園が受け、14販売店と協力して生産、販売しているのがPB商品「泰斗」(たいと)です。

その後、この主旨に共鳴された酒販店が加わり現在、熊本県内19店舗、県外3店舗の22店舗の酒販店で活動を続け、年1回、「泰斗を味わう会」等を開催しています。「泰斗」には現在5種類(純米吟醸、純米吟醸生、、特別純米、特別本醸造、手造り純米吟醸原酒)の商品がございます。今後とも「くまもと酒文化の会」の「泰斗」をご愛飲いただき、又ご声援賜りますようお願い申し上げます。

◆ 泰斗(泰山北斗)酒名について

李白(太白)・杜甫(子美)・白居易(楽天)とならんで、唐代の四大詩人といわれた韓愈(退之)は河南省生れ、二歳で孤児となり、以来刻苦勉励して、唐九代の徳宗のとき、二十五歳で進士に挙げられ、だんだん出世して吏部の大臣となった。この間しばしば皇帝に諫言しては左遷されたが、一番有名なのは十代目憲宗の元和十四年、帝が仏骨を迎え、宮中に三日間留めてのち諸寺に送ったことをきびしくいましめ「仏教は邪教であり、仏骨などは水火に投ずるべきである」と痛論したいわゆる「仏骨を論ずるの表」を奉ったため、仏教への信仰心の厚い帝の逆鱗にふれ、はるか広東州の潮州刺史に左遷されたことである。この時作ったのが、いまも名高い、雪は秦嶺に横たわって家いずくにかある雪は藍関を擁して馬進まずという「左遷させられて藍関に至り、姪孫の湘に示す」の一詩である。次の十一代穆宗の時、ふたたび召しもどされて国子祭酒に任ぜられ、さらに兵部侍郎、吏部侍郎を歴任して退官、間もなく五十七歳で死亡した。礼部尚書を贈り、文とおくり名された。韓愈は文の模範を先秦に求め、よく六朝時代の悪習から抜けだしたため、その文章は孟子に迫るほどうまいとまでいわれた。

唐代三百年の間の第一人者であるのはもちろん、中国古今を通じて屈指の名文章家とされているが、その韓愈のことを書いた『唐書』の『韓愈伝』の賛には、「唐が興って以来、韓愈は六経(詩、書、易の各経、春秋、礼記、楽記)の文をもって、もろもろの学者の導師となった。韓愈が死んで後は、その学もいよいよ盛んとなり、ために学者は韓愈を”泰山北斗”を仰ぐように尊敬した」と書いてある。

泰山は中国の五岳の一つで、山東省にある。ちょうど日本人が富士山を仰ぐと同じように、古来から名山として敬われている。”泰山厳々”とか”泰山は土壌を譲らず”、”泰山前に崩るるも色を変えず”、”泰山卵を圧す”などなど、いずれも泰山の威容をたたえてことわざにしたものである。一方の北斗は、北辰、つまり北極星のことで『論語』にも、「北辰のそのところにいて、衆星これを迎えるが如し」とある通り、星の中心として仰がれていることを、立派な人物になぞられている。”泰山北斗”はつまり、それぞれの道で、人々から尊敬されている人のことであり、現在では、”泰斗”と略されている。とくに学問の分野で仰がれる人のことをいう場合が多い。

昨日から、知人の方の別荘へ家族みんなで行きました。

山鹿市平山温泉。

隠れた名湯として、近年人気があります。

この地区は熊本と福岡を結ぶ豊前街道の通り沿い。

天障院篤姫様も鹿児島から江戸へ行かれる時にこの

街道を通ったし、坂本龍馬も熊本の横井小楠に合うために

この街道を通ったとされています。

もしかすると、鹿児島本線もこの地を通ったかもしれません。

東肥鉄道跡の鉄道遺産が近くにあります。

戦前の山鹿の繁栄を知ることができます。

今日は、幻の鹿児島本線にスポットを当てます。

-日本ばさるく- №2 幻の鹿児島本線と「泰斗」を醸す千代の園酒造

■ 幻の鹿児島本線

九州の地図を開いてみよう。大江戸日本橋を起点にして、国道1号線は東京日本橋~大阪まで。鉄道でいうと東海道本線。続いて、大阪~下関~関門海峡を渡って~門司までが国道2号線、鉄道でいうと山陽本線。

続いて、門司~博多~熊本~鹿児島照国神社前までが国道3号線。鉄道でいうと鹿児島本線だ。

さて、鹿児島本線は熊本~玉名~大牟田~久留米を通るのに対して、国道3号は熊本~山鹿~久留米を通るルート。大きく異なっていることが分かります。

実は、このルートに鹿児島本線を通す計画がありました。現在では全くなるなった話ですが。そんな幻の鹿児島本線を旅することにしましょう。

■蒸気機関車時代、越すに越されぬ田原坂

鹿児島本線は、今も昔も、九州の旅客と貨物の輸送の大動脈です。鉄道は勾配がとても苦手。蒸気機関車の時代の難所の一つが、田原坂(熊本県熊本市植木町)でした。

ここは、明治10年の西南戦争の激戦地として知られています。

♪雨は降る降る 人馬は濡れる

越すに越されぬ田原坂♪

と歌われるように、官軍は薩軍をこの田原坂以北に侵軍させることなく激しい攻防が繰り広げられたといいます。今でも、樹木や壁などに当時の弾丸の跡が生生しく残っているのを目にすることができます。

余談ですが、北進する西郷隆盛率いる薩軍。官軍設立間もないこの時期、前線で戦っていたのは刀も鉄砲も持ったことのない平民。薩軍は示現流で鍛えた士族。まともに交戦しても力の差は歴然。

これを防ぐために、官軍は特別な部隊を編成したと言われています。警視庁で警察をやっていた旧会津藩の士族出身者の部隊を編成しました。幕末の戊辰戦争で、会津松平藩は逆賊の汚名を着せられ、こてんぱに薩長軍にやっつけられます。悲劇の白虎隊、会津若松・鶴ヶ城炎上は会津士族にとって、忘れることのできない出来事となりました。

薩軍に対する恨みのある士族たちの部隊は、田原坂の一戦を、戊辰戦争の仇討と捉え、勇敢に戦ったのでした。その後は、ご存知の通り、薩軍はこれ以上北進することはできず、薩摩に敗走。最後は、西郷隆盛は鹿児島城山で自害となります。

まさに、歴史の舞台「田原坂」は鉄道にとっても、薩軍にとっても越すに越されぬ難所でありました。

■田原坂を迂回する新線建設

田原坂の急勾配を迂回する新線建設が始まりました。蒸気機関車が主流であった時代、勾配を回避して迂回する新線建設は珍しくないことでした。

例えば、山陽本線に目を向けてみましょう。岩国と徳山の間を岩徳線というローカル線が元々の山陽本線でした。岩国と徳山の間にある欽明路峠は勾配の難所でした。距離は遠くなりますが、海岸線を迂回する現在のルートが完成すると、この線が山陽本線となりました。

もう一例。広島郊外の海田市から分岐して、呉を経由する呉線。本来の山陽本線でした。このルートは呉線を山陽本線とせずに、敢えて勾配のきつい区間を山陽本線としました。途中駅・瀬野駅で強力な馬力を有する電気機関車を用意して、きつい勾配に挑みました。

それでも、戦前、戦後の時刻表を見ると、山陽本線を経由する列車と呉線を経由する列車と半々ありますから、どちらも本線といったところでしょうか。

■ 鹿本鉄道(植木~山鹿)

菊池川流域の菊鹿盆地は、江戸時代から肥後藩の穀倉地帯として、山鹿は米の集積地として繁栄をしていました。江戸時代から戦前まで、この地帯の米が、大阪堂島の米相場を動かしていた程、菊池米は質も量も大きな力を持っていたといいます。

山鹿は今でこそ静観な温泉地で有名ですが、戦前までは、熊本市に次ぐ商業集積の一大都市でした。多くの財閥系銀行が支店をつくりました。九州の大動脈・鹿児島本線が鹿本地方を通らないメインルートから外れたことで、地元の有志が資金を集めて1917(大正6)年に植木~肥後豊田まで鉄道を開通させました。鹿本鉄道が開業しました。

その後、徐々に路線を延伸させました。1923(大正12)年、悲願の山鹿まで20.3㎞の鉄道が開業しました。

当時、温泉の湯治客、熊本への往来、貨物輸送を一手に担った鹿本鉄道ですが、昭和初期には早くも自動車や乗り合いバスの影響を受けて営業不振に陥る事態となったといいます。

(資料:鉄道廃線跡を歩くⅣ 宮脇俊三著より)

■ 東肥鉄道(瀬高~南関)

JRバス山鹿線という路線をご存知だろうか。JRバスの前進は国鉄バスです。鉄道敷設を予定しているところに路線があります。

JR九州バス山鹿線は、「省営自動車山鹿線」がルーツ。省営自動車山鹿線は、昭和10(1035)年08月21日、南関~肥後大津間48キロが開業。当時、瀬高~南関間に「東肥鉄道(後に九州肥筑鉄道)」が開業していた。その後、昭和13年に同鉄道が休止になり、やがて廃止されたのを受け、昭和16(1941)年12月01日、残りの瀬高~南関間14キロが開業し、鹿児島本線と豊肥本線を結ぶ鉄道連絡(短絡)線として全通。

その後、省営自動車は戦後の昭和21年02月、「国営自動車」となり、昭和24年06月の日本国有鉄道発足と同時に、「国鉄自動車(日本国有鉄道自動車局)」となりました。(沿線の年配者からは未だに「省営バス」「国鉄バス」と呼ばれる場合もあります。)

残念ながら、2006年02月28日を以て、JRバス山鹿線は廃止となりました。現在は、熊本電気鉄道バス等に路線が譲られています。

元々、東肥鉄道は山鹿まで延伸を予定して1920(大正9)年に当時の矢部川駅(現在の瀬高)から野町間が開業。2年後には南関まで開業をしました。

1929(昭和4)年には九州肥筑鉄道と改称し、その先の山鹿延伸を目指して工事に着手したのですが、世界大恐慌後の不況に煽られ、経営が思わしくなく、1938(昭和8)年には一時休止。その後は、復帰することなくあえなく廃止となりました。わずか18年の短命のローカル線ですが、本当は鹿児島田原坂迂回を目的とした大幹線の夢は幻となったのでした。

(資料:鉄道廃線跡を歩くⅣ 宮脇俊三著より)

■ 千代の園 酒蔵のあゆみ

山鹿が今以上に栄えていた時代、千代の園酒造は産声を上げました。

千代の園の歴史は、明治29年(1896年)穀物商・本田喜久八によって酒蔵の歴史が始まった。山鹿は当時は熊本県下第2位の大都市として発展していた。東から西へ流れる菊池川、菊池平野で収穫する肥後米はいったん山鹿で集積され、遠く大阪へ海路または陸路で運ばれた。当時、熊本米の価格が全国の米相場を動かすほど力があり、山鹿の穀物商・本田家も米からお酒に加工を思いつき、酒蔵を始めたのであろう。今でも酒蔵を造るというのは何億もの資金を必要とするが、当時は国税の大半を酒税でまかなうほど、酒蔵を開業するということはたいへんなことであった。折りしも、明治29年は日清戦争に大勝利して景気がよかった時代であった。

◆ 酒名について

創業当時の銘柄は「清瀧」(せいりゅう)であった。初代蔵元の本田喜久八氏が、地域と共なる繁栄と平和を願いつつ、慶事にふさわしい名前をと考え「千代の園」と命名にその後改めた。戦前の全国品評会の成績は優秀で、

第12回大会 昭和5年 優等賞

第13回大会 昭和7年 優等賞

第15回大会 昭和11年 優等賞

第16回大会 昭和13年 優等賞

昭和9年 初代・喜久八が他界し、2代目当主・本田勝太郎(現会長の父)が就任している。戦前の品評会は隔年の開催であった。もし、喜久八が吟醸酒を作っていたならば、間違いなく第14回大会(昭和9年)も優等賞を受賞したであろう。連続3回優等賞を受賞した時は、その栄誉を称え「名誉賞」となる。第14回大会が悔やまれる。

第16回大会 昭和13年を最後に戦前の全国清酒品評会は開催されなくなった。高度に精米して醸造する吟醸酒は贅沢の極みで、戦時下においてこのような酒を造ることが許されなくなった。日本酒にとって長く辛い時代が続いたのだ。

◆ 千代の園の酒づくり(戦後)

昭和四十二年には、戦後全国初の純米酒「朱盃」を出荷。 昭和四十八年には、純粋日本酒協会の設立に参加するなど、"純米酒普及向上のパイオニア"といわれています。最近では、昭和62年度より全国新酒鑑評会で金賞を連続受賞するなど、今も昔も「徹底して品質を追求する」のがモットーの蔵元だ。

◆ 純粋日本酒協会 創設からの酒蔵 【協会について】

純粋日本酒協会は30年を越え活動をしてきております。1973年に発足以来、「純粋な日本酒とは何か」をテーマ に日本酒のあり方について研究し続け、日本酒をご愛飲される皆様にさらに おいしくお召しあがり頂けるよう日々努力を重ねております。

発足当時全く普及していなかった、日本酒本来の姿である米と米麹、水だけ を原料とした「純米酒」の開発と普及、啓蒙を地道に行い続けております。 さらに造り手である各蔵元がお互いに品質の向上をめざし、原料米の厳選と 酒造りの工程から仕上がった新酒の品質管理に至るまで相互に確認し合い、 協会として純粋な日本酒であることを保証しています。 その証は「保証証紙」という形でご理解頂けることと存じます。各蔵元の個 性ある味わいをお楽しみ頂けましたら幸いです。

◆ 純米酒が無い時代の苦労

いまでこそ「純米酒」というと殆どの日本人が理解できますが、純粋日本酒協会(純米酒協会)が発足した1973年(昭和48年)はどうだったでしょうか?。この年、日本酒の消費量が過去最高を記録いたした年です。どれぐらいの量を消費していたかというと、年間950万石(1800mlで9億5千万本)

この年を境に日本酒の消費量は下がり始めます2004年(平成16年)は焼酎と日本酒の消費量は逆転することが必至の状況。現在の消費量は年間470万石。当時の半分になってしまいました。

当時の大半の日本酒は、醸造アルコールを大量に添加していました。醸造アルコールは焼酎ですので大量に入れると香味が焼酎になってしまいます。そこで、糖類(水あめ)と酸味料(グルタミン酸ソーダー)を

添加して香味を調整していました。日本酒がベタベタ甘かった時代を覚えている人は多いのではないでしょうか?。徳利やテーブルがベトベトしている日本酒を宴会の席で出されたことはないでしょうか?。飲みすぎて二日酔いや三日酔いで頭がガンガンしたいやな思い出はございませんか?。精米歩合もいまのように良くない時代、添加物を入れた日本酒が日本酒として堂々と販売されていた時代です。

純米酒っていう言葉も、吟醸酒という言葉もなった時代です。今日、当たり前のように純米酒、吟醸酒が皆に知れ渡ったもの、千代の園酒造の功績は大きいものがあると思いませんか?。

また、私が小学校のころ、記憶がある時代から、千代の園酒造が作る旧1級酒(※級別制度 別紙参照)の黒松は本醸造でした。某大手メーカーが1級酒を本醸造にするには某大手メーカーでは1800mlあたり100円以上コストがかかり、某大手メーカーでは到底できない。某大手メーカーの社員が言っていたことを記憶しています。

今でこそ、品質志向第一は当たり前のことですが、日本酒は造れば売れる時代においても、日本酒の将来有るべき姿、日本酒を至酔飲料から健康志向、品質志向、文化志向へと導いたことは、地元熊本の方々はもっともっと知って於くべきことではないかと考えます。こんな蔵元が地元にあることは本当に誇りです。他県と比較してもしかたないことですが、私は凄い軌跡をもつ偉業の蔵であると思います。もしかすると、初代・本田喜多八が名誉賞を目前に他界した無念さが、戦後千代の園酒造の美酒を生み出す原動力になってはいないでしょうか?。製造にいらした亀井先生の業績もさることながら、そんな気がします。

■ 泰斗誕生

泰斗を責任販売する「くまもと酒文化の会」は、熊本県内14店舗の酒販店が『地元・熊本でも他県に負けない旨い日本酒が製造され、その地元の旨い酒を売りたい』との想いで発足されました。その願いを千代の園が受け、14販売店と協力して生産、販売しているのがPB商品「泰斗」(たいと)です。

その後、この主旨に共鳴された酒販店が加わり現在、熊本県内19店舗、県外3店舗の22店舗の酒販店で活動を続け、年1回、「泰斗を味わう会」等を開催しています。「泰斗」には現在5種類(純米吟醸、純米吟醸生、、特別純米、特別本醸造、手造り純米吟醸原酒)の商品がございます。今後とも「くまもと酒文化の会」の「泰斗」をご愛飲いただき、又ご声援賜りますようお願い申し上げます。

◆ 泰斗(泰山北斗)酒名について

李白(太白)・杜甫(子美)・白居易(楽天)とならんで、唐代の四大詩人といわれた韓愈(退之)は河南省生れ、二歳で孤児となり、以来刻苦勉励して、唐九代の徳宗のとき、二十五歳で進士に挙げられ、だんだん出世して吏部の大臣となった。この間しばしば皇帝に諫言しては左遷されたが、一番有名なのは十代目憲宗の元和十四年、帝が仏骨を迎え、宮中に三日間留めてのち諸寺に送ったことをきびしくいましめ「仏教は邪教であり、仏骨などは水火に投ずるべきである」と痛論したいわゆる「仏骨を論ずるの表」を奉ったため、仏教への信仰心の厚い帝の逆鱗にふれ、はるか広東州の潮州刺史に左遷されたことである。この時作ったのが、いまも名高い、雪は秦嶺に横たわって家いずくにかある雪は藍関を擁して馬進まずという「左遷させられて藍関に至り、姪孫の湘に示す」の一詩である。次の十一代穆宗の時、ふたたび召しもどされて国子祭酒に任ぜられ、さらに兵部侍郎、吏部侍郎を歴任して退官、間もなく五十七歳で死亡した。礼部尚書を贈り、文とおくり名された。韓愈は文の模範を先秦に求め、よく六朝時代の悪習から抜けだしたため、その文章は孟子に迫るほどうまいとまでいわれた。

唐代三百年の間の第一人者であるのはもちろん、中国古今を通じて屈指の名文章家とされているが、その韓愈のことを書いた『唐書』の『韓愈伝』の賛には、「唐が興って以来、韓愈は六経(詩、書、易の各経、春秋、礼記、楽記)の文をもって、もろもろの学者の導師となった。韓愈が死んで後は、その学もいよいよ盛んとなり、ために学者は韓愈を”泰山北斗”を仰ぐように尊敬した」と書いてある。

泰山は中国の五岳の一つで、山東省にある。ちょうど日本人が富士山を仰ぐと同じように、古来から名山として敬われている。”泰山厳々”とか”泰山は土壌を譲らず”、”泰山前に崩るるも色を変えず”、”泰山卵を圧す”などなど、いずれも泰山の威容をたたえてことわざにしたものである。一方の北斗は、北辰、つまり北極星のことで『論語』にも、「北辰のそのところにいて、衆星これを迎えるが如し」とある通り、星の中心として仰がれていることを、立派な人物になぞられている。”泰山北斗”はつまり、それぞれの道で、人々から尊敬されている人のことであり、現在では、”泰斗”と略されている。とくに学問の分野で仰がれる人のことをいう場合が多い。

Posted by たわらや at

17:46

│Comments(0)