2011年09月22日

知っているようで知らない酒の話№160水稲と陸稲の違いは①

おはようございます。

今朝の熊本(菊陽町)は快晴。

朝5時の気温が16℃でした。

東海・関東各地で台風の影響が出ています。

被害は無かったですか?。

東京から鳥取に出張するために義兄が昨日新幹線に乗ったものの

新富士駅に正午から足止め。夜中23時に電話してもまだ車中でした。

きっと、新幹線の車中で一夜を明かし、辛かったのではないかと思います。

私の学生時代、東京から九州へ向かう寝台特急に乗車。

梅雨前線の影響で、大阪付近で大雨。

途中駅、大阪駅で運転を打ち切り。

朝まで、寝台車で仮眠して、朝一番の新幹線で九州へ向かった時のことを思い出しました。

知っているようで知らない酒の話 №160

水稲と陸稲の違いは?①

■ 日本人の米の味覚

秋が深まり、夏場に青々としていた稲が、日々黄金色に色づき始めます。畔には真っ赤な彼岸花、雲のない真っ青な空に、赤トンボが飛び交う。小川のせせらぎの響き。イネを収穫する時のなんとも言えない香り。日本人がイネを栽培し始めて約2000年。私たちの祖先もきっとこの光景やこの香りが好きであったと思うのです。

新米が取れ、今年も米が収穫できたことに感謝するイベントが祭となりました。新米を神に捧げ、喜びの気持ちを踊りに託し、村人みんなで喜びを分かちあう。秋に祭が多いのは、収穫への感謝を表現するイベントが多いからかもしれません。

さて、日本人は主食であるコメの香味にとことんこだわる民族です。同じアジア地域の中を見回しても、日本人以上にコメの香味にこだわる民族はありません。いつ頃からコメの食味や香味にこだわってきたのでしょうか?。

日本に稲作が大陸から伝播したことは事実です。その時に日本に入ってきた種籾は「ジャポニカ」に属する品種がほとんどであったと言われています。しかも、渡来人によって大陸の稲作を日本に持ち込んだ人々は、アミロースの含有量の低い、粘り気が強い品種を持ちこんだといわ

れています。

■「もち米」と「うるち米」

私たちが普段食している米には、大きく分けて2つ存在します。(今回は長粒米のインディカ米は話題にしません)

一つは、私たちが普段食している御飯です。「うるち米」と言います。

もう一つは、おこわやお赤飯、お餅を作る時に使う「餅米」です。同じ形をしていますが、もち米は全体に白くうるんでいます。酒米の芯白が米全体でみられます。うるち米は、もち米よりも透き通って芯白がほとんどありません。

ではそれぞれのお米はどこが違うのでしょうか?。

うるち米は、アミロースが約20%・アミロペクチンが約80%の含有割合となっています。

もち米は、アミロペクチンが100%でできています。この含有量の割合で食味も、使用用途も違っているのです。

■アミロースとアミロペクチン

アミロースもアミロペクチンも両方ともデンプンです。デンプンは多糖類です。ぶどう糖単体だと単糖(類)。ぶとう糖が2つつながると二糖類となります。ぶとう糖が100個~1000個つながったものをオリゴ糖(オリゴマー状態の糖類)といい、ぶとう糖がさらにたくさん繋がったものがデンプン(ポリマー状態の糖類)ということなのです。

余談ですが、麹菌が作り出す糖化酵素、私たちの唾液に含まれる糖化酵素をアミラーゼといいますが、この糖化酵素は、デンプンの糖分―糖分の鎖を切り離す役割をしています。ハサミのような作用をしています。

アミロースとアミロペクチンはどこが違うか?。

デンプンはブドウ糖(α-グルコース)が6分子で一周の螺旋を巻きながら直鎖状に数千~数万つながったものがアミロースです。直鎖状ということなので、ちょうど鎖(チェーン)状になっていると思ってください。一方、アミロペクチンは、短いアミロースがさらに(α1-6グリコシド結合により)枝分かれして多数繋がったものです。網の目に繋がっているということです。

この分子構造の違いが、「もち米」と「うるち米」の違いでもあり、食味や触感、用途の違いとなっているのです。(続)

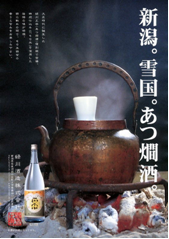

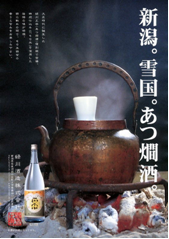

◆ もち米を使用、熱燗に適した酒

~復刻仕込み・大正デモクラシーの香味を瓶詰~

雪深い魚沼地方。しんしんと降り積もる雪・雪・雪。芯から冷え切った体を温め、お米の旨さを凝縮したような香味の酒があります。緑川正宗です。

原料は新潟産もち米・こがね餅を利用して仕込んだ本醸造。四段仕込みを採用。仕込みは大正時代の工法を採用し、70℃の熱血燗でも香味のバランスを崩さないという、まさに熱燗向きの酒です。ラベルも大正時代のデザインです。

河豚のヒレを入れた「河豚のヒレ酒」にもピッタリです。

今朝の熊本(菊陽町)は快晴。

朝5時の気温が16℃でした。

東海・関東各地で台風の影響が出ています。

被害は無かったですか?。

東京から鳥取に出張するために義兄が昨日新幹線に乗ったものの

新富士駅に正午から足止め。夜中23時に電話してもまだ車中でした。

きっと、新幹線の車中で一夜を明かし、辛かったのではないかと思います。

私の学生時代、東京から九州へ向かう寝台特急に乗車。

梅雨前線の影響で、大阪付近で大雨。

途中駅、大阪駅で運転を打ち切り。

朝まで、寝台車で仮眠して、朝一番の新幹線で九州へ向かった時のことを思い出しました。

知っているようで知らない酒の話 №160

水稲と陸稲の違いは?①

■ 日本人の米の味覚

秋が深まり、夏場に青々としていた稲が、日々黄金色に色づき始めます。畔には真っ赤な彼岸花、雲のない真っ青な空に、赤トンボが飛び交う。小川のせせらぎの響き。イネを収穫する時のなんとも言えない香り。日本人がイネを栽培し始めて約2000年。私たちの祖先もきっとこの光景やこの香りが好きであったと思うのです。

新米が取れ、今年も米が収穫できたことに感謝するイベントが祭となりました。新米を神に捧げ、喜びの気持ちを踊りに託し、村人みんなで喜びを分かちあう。秋に祭が多いのは、収穫への感謝を表現するイベントが多いからかもしれません。

さて、日本人は主食であるコメの香味にとことんこだわる民族です。同じアジア地域の中を見回しても、日本人以上にコメの香味にこだわる民族はありません。いつ頃からコメの食味や香味にこだわってきたのでしょうか?。

日本に稲作が大陸から伝播したことは事実です。その時に日本に入ってきた種籾は「ジャポニカ」に属する品種がほとんどであったと言われています。しかも、渡来人によって大陸の稲作を日本に持ち込んだ人々は、アミロースの含有量の低い、粘り気が強い品種を持ちこんだといわ

れています。

■「もち米」と「うるち米」

私たちが普段食している米には、大きく分けて2つ存在します。(今回は長粒米のインディカ米は話題にしません)

一つは、私たちが普段食している御飯です。「うるち米」と言います。

もう一つは、おこわやお赤飯、お餅を作る時に使う「餅米」です。同じ形をしていますが、もち米は全体に白くうるんでいます。酒米の芯白が米全体でみられます。うるち米は、もち米よりも透き通って芯白がほとんどありません。

ではそれぞれのお米はどこが違うのでしょうか?。

うるち米は、アミロースが約20%・アミロペクチンが約80%の含有割合となっています。

もち米は、アミロペクチンが100%でできています。この含有量の割合で食味も、使用用途も違っているのです。

■アミロースとアミロペクチン

アミロースもアミロペクチンも両方ともデンプンです。デンプンは多糖類です。ぶどう糖単体だと単糖(類)。ぶとう糖が2つつながると二糖類となります。ぶとう糖が100個~1000個つながったものをオリゴ糖(オリゴマー状態の糖類)といい、ぶとう糖がさらにたくさん繋がったものがデンプン(ポリマー状態の糖類)ということなのです。

余談ですが、麹菌が作り出す糖化酵素、私たちの唾液に含まれる糖化酵素をアミラーゼといいますが、この糖化酵素は、デンプンの糖分―糖分の鎖を切り離す役割をしています。ハサミのような作用をしています。

アミロースとアミロペクチンはどこが違うか?。

デンプンはブドウ糖(α-グルコース)が6分子で一周の螺旋を巻きながら直鎖状に数千~数万つながったものがアミロースです。直鎖状ということなので、ちょうど鎖(チェーン)状になっていると思ってください。一方、アミロペクチンは、短いアミロースがさらに(α1-6グリコシド結合により)枝分かれして多数繋がったものです。網の目に繋がっているということです。

この分子構造の違いが、「もち米」と「うるち米」の違いでもあり、食味や触感、用途の違いとなっているのです。(続)

◆ もち米を使用、熱燗に適した酒

~復刻仕込み・大正デモクラシーの香味を瓶詰~

雪深い魚沼地方。しんしんと降り積もる雪・雪・雪。芯から冷え切った体を温め、お米の旨さを凝縮したような香味の酒があります。緑川正宗です。

原料は新潟産もち米・こがね餅を利用して仕込んだ本醸造。四段仕込みを採用。仕込みは大正時代の工法を採用し、70℃の熱血燗でも香味のバランスを崩さないという、まさに熱燗向きの酒です。ラベルも大正時代のデザインです。

河豚のヒレを入れた「河豚のヒレ酒」にもピッタリです。

Posted by たわらや at

09:51

│Comments(1)

2011年09月14日

コラム・呑んどっと №32 県立大学女子大生からインタビュー

コラム・呑んどっと №31~32

- 熊本県立大学女子大生からインタビュー 若者の目線でクリエート -

↑左から中島リーダー、松崎さん、松尾さんです。(たわらや酒店で)

◆ 熊本県立大学 女子大生からインタビュー

今日(9月13日)午前中、熊本県立大学・津曲研究室の女子大生3名が、たわらや酒店に来店されました。お酒のことで、来店されたのではありません。彼女たちが所属する津曲研究室では、私が住む菊陽町を舞台に地域の研究をされているそうです。彼女たちの研究グループ名は「きくりん人」というそうです。なんともユニークです。

実は、3年前にも、同じテーマで、たわらや酒店に来店されています。その時、大学3年生であった松尾美穂さんは、大学院2年生となって、今回は大学3年生の中島佳奈子(きくりん人代表)さん、松崎さんを引率されていました。

中島佳奈子リーダーの依頼文にはインタビュー取材依頼文にこのように書いてありました。

(中略)

「きくりん」には菊陽町とクリエート(想像)する。また「人」には、菊陽町の特産品である人参、「りん」は輪(和)になる、の意味を込めています。今回は、三里木駅周辺をターゲットにさせていただき、三里木商店街を紹介する、研究室内の情報誌の作成を目標としています。

◆ 菊陽町を若者の目線で想像

なんともユニークな研究テーマです。そして、地元菊陽町にとっても、地元の三里木駅前商店街にとっても、彼女たちは頼もしい存在です。応援団?、リアガールといった立場になってくれたら有り難いなぁ~という邪心を隠して、インタビューを受けました。

質問事項は①お店の生い立ちとストーリー、②お店の紹介、③菊陽町の魅力と三里木の魅力、④昔の三里木と今の三里木の違い でした。

◆ 光の森はストアー型の商店街・三里木はショップ型の商店街

質問③の菊陽町の魅力と三里木の魅力を、今の私の視点でお答えを致しました。

近隣には商業施設と住宅地が開発されました光の森があります。この光の森には全国チェーンのさまざまなストアー型の商店が集積しています。

一方、私の住む三里木は、JRの駅を中心として、昭和50(1975)年以降に個人商店が出来てきました。小売業(酒屋、金物屋、商店)、飲食業(和食、寿司屋、居酒屋、中華料理屋など)、銀行が集積しています。「酒屋さん」「でんきやさん」「クリーニングやさん」「ケーキ屋さん」など、○○屋さんというお店が集まっています。

(続く)

-9月14日 日刊かわら版記事-

(昨日の続き)

三里木駅前の商店街は、いわゆるショップ型の店舗が集積していることを説明しました。

お買いものをする時にはストアー型のお店を利用する方が多いと思いますが、お買いものする時に店員さんに相談して商品を決める場合にはきっとショップ型=専門店を利用する方が多いのではないでしょうか。ストアー型の商店街とショップ型の商店街が1㎞圏内にあるというのはお買いものをする消費者にとってとても便利ではないかと私は考えます。私を含め、小さな個人商店は、全国規模で小売業を営むストアー型店舗に価格競争をするのではなく、個店の徳長を活かし、ストアーには出来ない、専門分野を極めることに専念すべきかと考えています。また、店舗の親父の顔、女将さんの顔が大切な看板です。マニュアルではない顔の見える商いがモットーであるべきと考えます。

ここからは、私の夢ですが、ストアー型店舗とショップ型店舗が融合して相互によい影響を与えるような商店街⇔コングロマリット型の商店街(私の名付けた名称)を目指すべきではないかと思います。

普段、頭の中でツラツラ考えていることを彼女たちに語りました。

◆ 昔の三里木、今の三里木、未来の三里木は?。めざせグローカル

私は昭和50年に、熊本市内から現在の菊陽町に移住しました。当時は菊陽町の人口は17000人程度でした。現在は37000人以上が住んでいます。年間に千人程度人口が増えている全国的にも元気印の地域です。

熊本市内の周辺住宅地として発展を遂げていますが、近郊には農地があります。人参は菊陽町の一番の特産品です。

菊陽町の周辺には熊本空港、九州道・熊本インターがあります。しかも三里木にはJRが通り交通の利便に恵まれています。この交通の利便を活かし、田舎だけれども、都会と繋がる地域、『グローカル』な地域であったら~と願っています。

ということを彼女たちに伝えました。今後、彼女たちの若い視線で、この町をよりよい街にすべくご意見が頂けたらと願っています。ご来店ありがとうございます。(終わり)

- 熊本県立大学女子大生からインタビュー 若者の目線でクリエート -

↑左から中島リーダー、松崎さん、松尾さんです。(たわらや酒店で)

◆ 熊本県立大学 女子大生からインタビュー

今日(9月13日)午前中、熊本県立大学・津曲研究室の女子大生3名が、たわらや酒店に来店されました。お酒のことで、来店されたのではありません。彼女たちが所属する津曲研究室では、私が住む菊陽町を舞台に地域の研究をされているそうです。彼女たちの研究グループ名は「きくりん人」というそうです。なんともユニークです。

実は、3年前にも、同じテーマで、たわらや酒店に来店されています。その時、大学3年生であった松尾美穂さんは、大学院2年生となって、今回は大学3年生の中島佳奈子(きくりん人代表)さん、松崎さんを引率されていました。

中島佳奈子リーダーの依頼文にはインタビュー取材依頼文にこのように書いてありました。

(中略)

「きくりん」には菊陽町とクリエート(想像)する。また「人」には、菊陽町の特産品である人参、「りん」は輪(和)になる、の意味を込めています。今回は、三里木駅周辺をターゲットにさせていただき、三里木商店街を紹介する、研究室内の情報誌の作成を目標としています。

◆ 菊陽町を若者の目線で想像

なんともユニークな研究テーマです。そして、地元菊陽町にとっても、地元の三里木駅前商店街にとっても、彼女たちは頼もしい存在です。応援団?、リアガールといった立場になってくれたら有り難いなぁ~という邪心を隠して、インタビューを受けました。

質問事項は①お店の生い立ちとストーリー、②お店の紹介、③菊陽町の魅力と三里木の魅力、④昔の三里木と今の三里木の違い でした。

◆ 光の森はストアー型の商店街・三里木はショップ型の商店街

質問③の菊陽町の魅力と三里木の魅力を、今の私の視点でお答えを致しました。

近隣には商業施設と住宅地が開発されました光の森があります。この光の森には全国チェーンのさまざまなストアー型の商店が集積しています。

一方、私の住む三里木は、JRの駅を中心として、昭和50(1975)年以降に個人商店が出来てきました。小売業(酒屋、金物屋、商店)、飲食業(和食、寿司屋、居酒屋、中華料理屋など)、銀行が集積しています。「酒屋さん」「でんきやさん」「クリーニングやさん」「ケーキ屋さん」など、○○屋さんというお店が集まっています。

(続く)

-9月14日 日刊かわら版記事-

(昨日の続き)

三里木駅前の商店街は、いわゆるショップ型の店舗が集積していることを説明しました。

お買いものをする時にはストアー型のお店を利用する方が多いと思いますが、お買いものする時に店員さんに相談して商品を決める場合にはきっとショップ型=専門店を利用する方が多いのではないでしょうか。ストアー型の商店街とショップ型の商店街が1㎞圏内にあるというのはお買いものをする消費者にとってとても便利ではないかと私は考えます。私を含め、小さな個人商店は、全国規模で小売業を営むストアー型店舗に価格競争をするのではなく、個店の徳長を活かし、ストアーには出来ない、専門分野を極めることに専念すべきかと考えています。また、店舗の親父の顔、女将さんの顔が大切な看板です。マニュアルではない顔の見える商いがモットーであるべきと考えます。

ここからは、私の夢ですが、ストアー型店舗とショップ型店舗が融合して相互によい影響を与えるような商店街⇔コングロマリット型の商店街(私の名付けた名称)を目指すべきではないかと思います。

普段、頭の中でツラツラ考えていることを彼女たちに語りました。

◆ 昔の三里木、今の三里木、未来の三里木は?。めざせグローカル

私は昭和50年に、熊本市内から現在の菊陽町に移住しました。当時は菊陽町の人口は17000人程度でした。現在は37000人以上が住んでいます。年間に千人程度人口が増えている全国的にも元気印の地域です。

熊本市内の周辺住宅地として発展を遂げていますが、近郊には農地があります。人参は菊陽町の一番の特産品です。

菊陽町の周辺には熊本空港、九州道・熊本インターがあります。しかも三里木にはJRが通り交通の利便に恵まれています。この交通の利便を活かし、田舎だけれども、都会と繋がる地域、『グローカル』な地域であったら~と願っています。

ということを彼女たちに伝えました。今後、彼女たちの若い視線で、この町をよりよい街にすべくご意見が頂けたらと願っています。ご来店ありがとうございます。(終わり)

Posted by たわらや at

13:47

│Comments(0)

2011年09月09日

重陽の節句(9月9日)発売・ 菊姫 純米ひやおろし

09月09日号:日本酒を楽しもう先ずは一献 №256

- 菊姫 純米ひやおろし -

◆ 本日9月9日は重陽の節句です。

重陽(ちょうよう)の節句の起源は、ほかの節句(3月3日、5月5日)と同様に古来中国の風習が伝播したものです。中国では奇数は縁起のよい陽の数とされています。その中で、一番大きな陽の数である9です。9が重なる9月9日は特別な日なのです。9月9日を重陽の節句として御祝いをします。

中国ではこの日、菊の香りを移した菊酒を飲んだりして邪気を払い、不老長寿を祈る風習があります。日本にも平安時代に、この風習が伝わりました。宮中では重陽の節会(せちえ)という行事になっています。

◆ 重陽の節句は菊の節句

明治以後、日本でも太陽暦が採用されて、元来の暦と1カ月ほどのずれが生じて、なかなな季節感に合わないこともしばしばです。9の重なる重陽の節句を別名「菊の節句」と呼びます。

旧暦の9月9日、今年は10月5日です。この頃になると、菊の花が咲き、その花を愛で一献。前述したように、菊は邪気を払い、不老長寿に通じるとされていました。今日、9月9日は菊の節句です。重陽の節句に「菊姫」を飲みませんか?。

◆ 秋の菊姫 『純米ひやおろし』(兵庫産特A 山田錦 100%)

~美味しいお酒はほんのり黄金色~

昨年の秋に収穫した山田錦で、厳冬の時期に醸し、春先に出来上がったぴちぴちの新酒。最近は、このぴちぴちの新酒で発売される商品も多くなって参りました。が、日本酒は本来、じっくりと寝かせて、新酒にはないコクと旨味がよいのです。

春に出来た新酒は、土蔵の蔵内で、じっくりと眠りにつきます。さつきの風が吹き抜け、蒸し暑い梅雨の時期が過ぎ、暑い暑い夏を過し、ようやく、蔵内の温度と、外気の温度が同じになる秋、酒は旨味を増し、美味しくなる頃といわれます。この時期に出荷される酒を「ひやおろし」といいます。

さて、重陽の節句・菊の節句に満を持して発売されますのが「菊姫・純米ひやおろし」です。

勿論、菊姫は無濾過の酒なので、盃に注げば、ほんのり黄金色をしています。速醸酒母で仕込み、生詰め(出荷直前に1回火入)です。

モロミ日数をなるべく長く、低温でゆっくり発酵させることにより、秋になり味わいのある滑らかな酒質になるように酒質設計がされています。味わいは見事、酒質設計通り、滑らかでえ芳醇な味わいです。この時期の脂の乗ったサンマと一杯。ぜひお試しください。

原料米: 兵庫産特A 山田錦

精米歩合: 65%

日本酒度: -1.5

酸 度: 1.8

アミノ酸度: 1.8

度数: 18.2%

酵 母: 菊姫酵母

価 格: 720ml 1890円(税込)

- 菊姫 純米ひやおろし -

◆ 本日9月9日は重陽の節句です。

重陽(ちょうよう)の節句の起源は、ほかの節句(3月3日、5月5日)と同様に古来中国の風習が伝播したものです。中国では奇数は縁起のよい陽の数とされています。その中で、一番大きな陽の数である9です。9が重なる9月9日は特別な日なのです。9月9日を重陽の節句として御祝いをします。

中国ではこの日、菊の香りを移した菊酒を飲んだりして邪気を払い、不老長寿を祈る風習があります。日本にも平安時代に、この風習が伝わりました。宮中では重陽の節会(せちえ)という行事になっています。

◆ 重陽の節句は菊の節句

明治以後、日本でも太陽暦が採用されて、元来の暦と1カ月ほどのずれが生じて、なかなな季節感に合わないこともしばしばです。9の重なる重陽の節句を別名「菊の節句」と呼びます。

旧暦の9月9日、今年は10月5日です。この頃になると、菊の花が咲き、その花を愛で一献。前述したように、菊は邪気を払い、不老長寿に通じるとされていました。今日、9月9日は菊の節句です。重陽の節句に「菊姫」を飲みませんか?。

◆ 秋の菊姫 『純米ひやおろし』(兵庫産特A 山田錦 100%)

~美味しいお酒はほんのり黄金色~

昨年の秋に収穫した山田錦で、厳冬の時期に醸し、春先に出来上がったぴちぴちの新酒。最近は、このぴちぴちの新酒で発売される商品も多くなって参りました。が、日本酒は本来、じっくりと寝かせて、新酒にはないコクと旨味がよいのです。

春に出来た新酒は、土蔵の蔵内で、じっくりと眠りにつきます。さつきの風が吹き抜け、蒸し暑い梅雨の時期が過ぎ、暑い暑い夏を過し、ようやく、蔵内の温度と、外気の温度が同じになる秋、酒は旨味を増し、美味しくなる頃といわれます。この時期に出荷される酒を「ひやおろし」といいます。

さて、重陽の節句・菊の節句に満を持して発売されますのが「菊姫・純米ひやおろし」です。

勿論、菊姫は無濾過の酒なので、盃に注げば、ほんのり黄金色をしています。速醸酒母で仕込み、生詰め(出荷直前に1回火入)です。

モロミ日数をなるべく長く、低温でゆっくり発酵させることにより、秋になり味わいのある滑らかな酒質になるように酒質設計がされています。味わいは見事、酒質設計通り、滑らかでえ芳醇な味わいです。この時期の脂の乗ったサンマと一杯。ぜひお試しください。

原料米: 兵庫産特A 山田錦

精米歩合: 65%

日本酒度: -1.5

酸 度: 1.8

アミノ酸度: 1.8

度数: 18.2%

酵 母: 菊姫酵母

価 格: 720ml 1890円(税込)

Posted by たわらや at

19:30

│Comments(0)

2011年09月07日

お月見の吟醸酒 得月 今年は9月12日が中秋の名月です!!

09月07日号:日本酒を楽しもう先ずは一献 №254

- お月見の吟醸酒 得月 今年は9月12日が中秋の名月です!! -

◆ お月見

♪ う~さぎ・うさぎ

何みて跳ねる…

十五夜お月様 見て跳ねる♪

ご存知、童謡「うさぎ」です。この童謡、誰が作詞・作曲をしたのか分かりませんが、中秋の名月の時に、母が子をおんぶして、歌う、そんな歌ですね。

旧暦の8月15日は中秋の名月です。今年の中秋の名月の日は、9月12日(月)です。

日本人は古くから、中秋の月を愛でてきました。月の見える窓側に、ススキを花瓶にさし、三方に月見団子、栗、里芋(きぬかつぎ)、芋などをお供えします。

そして、翌月の十三夜(栗名月)まで月を愛でたのでしょう。

◆ 得月の酒名

『得月』は、中国の蘇鱗が詠んだ詩「近水樓台先得月」

(水に近き楼台は先ず月を得る)

に由来するそうです。

「得月」には、水面に映った月を見るという意味を含んでいますが、広く“お月見”においてお楽しみいただけたらという想いを込め引用したそうです。

◆ お月見の吟醸酒 『得月』について

得月の精米歩合は28%です。久保田を醸す朝日酒造㈱の中で、原料米を最も白く磨いている酒が『得月』なのです。

久保田の原料米は五百万石という酒米です。この米ですと35%まで磨くのが限界です。これ以上磨くとなると粉々になってしまうのです。久保田萬寿の精米歩合は35%。

「得月」の原料米は「ゆきの精」です。母系に「越路早生」、父系に「コシヒカリ」を掛け合わせて生まれた品種です。ゆきの精は、五百万石以上に高精白が可能な米です。さらに磨き、28%まで磨きました。真珠のように真っ白な米粒。実に神秘的。これで酒を醸すなんか、贅沢の極みであります。

↑原料米「ゆきの精」 左が原米、右が精米歩合28%

9月になりますと空気が乾燥し始めます。空気が澄んで、お月さまがとっても美しく見えるようになります。外に出てみても、凌ぎやすく気持ちがいい。ご自宅の縁側やテラスで、『得月』を飲みながら、今年はお月見をしてみませんか?。

【得月 純米大吟醸】

原料米: ゆきの精

精米歩合: 28%

日本酒度: +2.0

酸 度: 1.3

アミノ酸度:?

度数: 15.5%

酵 母: 金沢酵母

価 格: 720ml 4294円(税込)

【問合先】

㈲たわらや酒店

電話番号 096-232-3138

ファックス番号 096-232-3368

メールアドレス: info@tawaraya-sake.co.jp

〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2211番地1号

(豊肥本線 三里木駅下車 徒歩2分)

- お月見の吟醸酒 得月 今年は9月12日が中秋の名月です!! -

◆ お月見

♪ う~さぎ・うさぎ

何みて跳ねる…

十五夜お月様 見て跳ねる♪

ご存知、童謡「うさぎ」です。この童謡、誰が作詞・作曲をしたのか分かりませんが、中秋の名月の時に、母が子をおんぶして、歌う、そんな歌ですね。

旧暦の8月15日は中秋の名月です。今年の中秋の名月の日は、9月12日(月)です。

日本人は古くから、中秋の月を愛でてきました。月の見える窓側に、ススキを花瓶にさし、三方に月見団子、栗、里芋(きぬかつぎ)、芋などをお供えします。

そして、翌月の十三夜(栗名月)まで月を愛でたのでしょう。

◆ 得月の酒名

『得月』は、中国の蘇鱗が詠んだ詩「近水樓台先得月」

(水に近き楼台は先ず月を得る)

に由来するそうです。

「得月」には、水面に映った月を見るという意味を含んでいますが、広く“お月見”においてお楽しみいただけたらという想いを込め引用したそうです。

◆ お月見の吟醸酒 『得月』について

得月の精米歩合は28%です。久保田を醸す朝日酒造㈱の中で、原料米を最も白く磨いている酒が『得月』なのです。

久保田の原料米は五百万石という酒米です。この米ですと35%まで磨くのが限界です。これ以上磨くとなると粉々になってしまうのです。久保田萬寿の精米歩合は35%。

「得月」の原料米は「ゆきの精」です。母系に「越路早生」、父系に「コシヒカリ」を掛け合わせて生まれた品種です。ゆきの精は、五百万石以上に高精白が可能な米です。さらに磨き、28%まで磨きました。真珠のように真っ白な米粒。実に神秘的。これで酒を醸すなんか、贅沢の極みであります。

↑原料米「ゆきの精」 左が原米、右が精米歩合28%

9月になりますと空気が乾燥し始めます。空気が澄んで、お月さまがとっても美しく見えるようになります。外に出てみても、凌ぎやすく気持ちがいい。ご自宅の縁側やテラスで、『得月』を飲みながら、今年はお月見をしてみませんか?。

【得月 純米大吟醸】

原料米: ゆきの精

精米歩合: 28%

日本酒度: +2.0

酸 度: 1.3

アミノ酸度:?

度数: 15.5%

酵 母: 金沢酵母

価 格: 720ml 4294円(税込)

【問合先】

㈲たわらや酒店

電話番号 096-232-3138

ファックス番号 096-232-3368

メールアドレス: info@tawaraya-sake.co.jp

〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2211番地1号

(豊肥本線 三里木駅下車 徒歩2分)

Posted by たわらや at

19:30

│Comments(0)

2011年09月06日

知っているようで知らない酒の話№159塩害に強いコシヒカリ

09月06日号: 知っているようで知らない酒の話 №159

- 塩害に強いコシヒカリをつくる② -

(昨日の続き)

◆ マルチ品種のコシヒカリの開発

コシヒカリは日本人が感じる食味に適した品種であることはみなさんご存知であると思います。しかし、コシヒカリという品種は、イモチ病という病気にたいへん弱い品種です。イモチ病は、日本において、米を栽培する中で、最も大敵とされる病気です。葉や穂にイモチ菌が付着すると、その部分が褐色と化し枯れ始めます。最後には、株全体が枯れますし、隣の株に移り、イモチ病は瞬く間に、田んぼ全部、隣の田んぼ全部、地区の田んぼ全部、村の田んぼ全部と、まるで、枯れ葉にマッチを落とした時にように、次々と広がっていくというたいへん怖い病気です。江戸時代、このイモチ病により、飢饉に見舞われ、凶作となり、餓死者を出してきたことは言うまでもありません。

コシヒカリはイモチ病にたいへん弱い性質です。昨今の日本では、無農薬や減農薬農法で栽培した食米の需要が高いことは皆さんも肌で感じていることと思います。農薬の量や回数を減らすということは、現行の農法で育てたよりも遥かに、イモチ病にかかりやすくなります。しかし、市場が求めているのは、そのような栽培を施したコシヒカリであるか、さて、困ったものだ~。米の研究者の知恵で問題を解決することに。

品種改良の専門家たちが考えたことは、イモチ病に強い品種を、世界中のイネの中から見つけ出すことであった。イネの品種は、何万、何十万という品種が存在するから、たいへん根気がいる。その中で、イモチ病にかからないある品種を発見。このイネはイモチ病にかからない、特殊な遺伝子を持っていたことが分かったのです。この遺伝子のことを、イモチ病抵抗性遺伝子といいます。

この品種とコシヒカリを交配させて、コシヒカリの遺伝子の中に、イモチ病抵抗性遺伝子をプロットしてやります。言葉で書くと、いとも容易く思えますが、実はたいへん。これこそ、日本のお家芸のバイオテクノロジーなのです。

出来上がった品種・コシヒカリBLは、食味はコシヒカリと同じだが、イモチ病にかからない品種が完成したのです。

このような技術を応用して、インド原産の米の品種に『ナノボクラ』(Nona Bokra)の中から、耐塩性の遺伝子を探し当て、コシヒカリと交配させ、耐塩性遺伝子をプロットすることに成功すれば、津波による塩害で、稲作ができない田んぼでも稲作ができ、圃場環境を保全でき、農家や農村を救済することができます。

本日イチオシの旬の酒

【雅山流 九郎左衛門 外伝 諒(りょう) 多麹仕込純米】

灼熱の夏がやってきました。節電ムードの中、体をクールダウンさせるお酒の登場です。脳天直撃な酒「諒」。この度発売される『九郎左衛門 外伝 諒』は、蔵人が入社2年目に始めて醸した多麹仕込(麹歩合約50%)の酒です。色濃く芳醇な味わいの純米酒に仕上がっております。氷を入れて、炭酸水、サイダー等で割ることでより美味しくいただけます。

原料米: 出羽の里

精米歩合: 65%

日本酒度: -2.0

酸 度: 2.5

アミノ酸度: 1.2

度数: 16.5%

酵 母: 山形酵母

価 格: 720ml 1365円(税込)

東北の復旧にさまざまな分野の専門家たちが、それぞれの専門分野で知恵と汗を出し合って立ち向かっているのです。がんばろう日本!!。(終)

- 塩害に強いコシヒカリをつくる② -

(昨日の続き)

◆ マルチ品種のコシヒカリの開発

コシヒカリは日本人が感じる食味に適した品種であることはみなさんご存知であると思います。しかし、コシヒカリという品種は、イモチ病という病気にたいへん弱い品種です。イモチ病は、日本において、米を栽培する中で、最も大敵とされる病気です。葉や穂にイモチ菌が付着すると、その部分が褐色と化し枯れ始めます。最後には、株全体が枯れますし、隣の株に移り、イモチ病は瞬く間に、田んぼ全部、隣の田んぼ全部、地区の田んぼ全部、村の田んぼ全部と、まるで、枯れ葉にマッチを落とした時にように、次々と広がっていくというたいへん怖い病気です。江戸時代、このイモチ病により、飢饉に見舞われ、凶作となり、餓死者を出してきたことは言うまでもありません。

コシヒカリはイモチ病にたいへん弱い性質です。昨今の日本では、無農薬や減農薬農法で栽培した食米の需要が高いことは皆さんも肌で感じていることと思います。農薬の量や回数を減らすということは、現行の農法で育てたよりも遥かに、イモチ病にかかりやすくなります。しかし、市場が求めているのは、そのような栽培を施したコシヒカリであるか、さて、困ったものだ~。米の研究者の知恵で問題を解決することに。

品種改良の専門家たちが考えたことは、イモチ病に強い品種を、世界中のイネの中から見つけ出すことであった。イネの品種は、何万、何十万という品種が存在するから、たいへん根気がいる。その中で、イモチ病にかからないある品種を発見。このイネはイモチ病にかからない、特殊な遺伝子を持っていたことが分かったのです。この遺伝子のことを、イモチ病抵抗性遺伝子といいます。

この品種とコシヒカリを交配させて、コシヒカリの遺伝子の中に、イモチ病抵抗性遺伝子をプロットしてやります。言葉で書くと、いとも容易く思えますが、実はたいへん。これこそ、日本のお家芸のバイオテクノロジーなのです。

出来上がった品種・コシヒカリBLは、食味はコシヒカリと同じだが、イモチ病にかからない品種が完成したのです。

このような技術を応用して、インド原産の米の品種に『ナノボクラ』(Nona Bokra)の中から、耐塩性の遺伝子を探し当て、コシヒカリと交配させ、耐塩性遺伝子をプロットすることに成功すれば、津波による塩害で、稲作ができない田んぼでも稲作ができ、圃場環境を保全でき、農家や農村を救済することができます。

本日イチオシの旬の酒

【雅山流 九郎左衛門 外伝 諒(りょう) 多麹仕込純米】

灼熱の夏がやってきました。節電ムードの中、体をクールダウンさせるお酒の登場です。脳天直撃な酒「諒」。この度発売される『九郎左衛門 外伝 諒』は、蔵人が入社2年目に始めて醸した多麹仕込(麹歩合約50%)の酒です。色濃く芳醇な味わいの純米酒に仕上がっております。氷を入れて、炭酸水、サイダー等で割ることでより美味しくいただけます。

原料米: 出羽の里

精米歩合: 65%

日本酒度: -2.0

酸 度: 2.5

アミノ酸度: 1.2

度数: 16.5%

酵 母: 山形酵母

価 格: 720ml 1365円(税込)

東北の復旧にさまざまな分野の専門家たちが、それぞれの専門分野で知恵と汗を出し合って立ち向かっているのです。がんばろう日本!!。(終)

Posted by たわらや at

06:56

│Comments(0)

2011年09月05日

知っているようで知らない酒の話№158塩害に強いコシヒカリ

09月05日号: 知っているようで知らない酒の話 №158

- 塩害に強いコシヒカリをつくる -

今年3月11日の東日本大震災で、東北6県に津波が押し寄せました。田んぼにも津波が押し寄せ、その後、稲を植えようとしても、津波による塩害で稲が育ちません。そんな、津波の塩害による被害を受けている田んぼの広さは、東北6県で2万3600ヘクタール(=2万3600町歩)。=236平方キロメートルです。

数字ではピーンときませんね。この面積は、一辺が15㎞362mの正方形と考えて頂ければ分かりやすいかと思います。

2006年の日本の水田の面積は、約24,000平方キロメートルですので、塩害による被災した水田の面積は、全水田のほぼ1%です。福島、宮城、岩手と言えば、日本有数の米どころ。農業がそれぞれの農村の基幹産業であるため、被災した水田の復興は、農村の存亡がかかっているのです。復興の期間が長くなれば長くなるほど、高齢化が一段と進み、離農に繋がり、最終的には農村社会の破壊となるのは必至。

さりとて、塩害の田んぼに植えたコシヒカリは、塩の被害で育たず、1~2カ月で枯れてしまうという有様です。

◆ 塩に強いコシヒカリの開発へ

農研機関・作物研究所では塩分に強い品種を開発しています。どのようにして、塩分耐性のコシヒカリを作るのでしょうか?。

インド原産の米の品種に『ナノボクラ』(Nona Bokra)という品種があります。この品種は、塩分濃度が海水の1/7の濃度でも育ちました。同じ濃度の塩水ではコシヒカリは枯れてしまいました。

『ノナボクラ』という米には、塩分耐性の遺伝子が組み込まれています。これをコシヒカリと交配させて、塩分耐性のある塩分耐性コシヒカリという新しい品種を作り出すプロジェクトがスタートしています。

◆ マルチ品種

塩分耐性を既に持っているナノボクラを、塩害にあった田んぼに植えたとします。ナノボクラがインドが原産であるため、東北の地域で気候的に馴染むか未知数です。仮の収穫ができたとしましょう。食味にうるさい日本人にナノボクラの食味が受け入れられるか?。きっと受け入れられなく、売れない品種となるでしょう。

遺伝的多様性が失われ、コシヒカリ系統の品種が寡占状況を作り出している中、新しいアイデアで品種を作り出すことが多くなってきています。遺伝的に異なる品種を組み合わせて、新たな機能を搭載した品種の登場です。業界では「マルチ品種」と呼んでいます。この技術を応用することで、塩分耐性のコシヒカリが誕生します。

(明日へ続く)

本日イチオシの旬の酒

【雅山流 九郎左衛門 外伝 諒(りょう) 多麹仕込純米】

灼熱の夏がやってきました。節電ムードの中、体をクールダウンさせるお酒の登場です。脳天直撃な酒「諒」。この度発売される『九郎左衛門 外伝 諒』は、蔵人が入社2年目に始めて醸した多麹仕込(麹歩合約50%)の酒です。色濃く芳醇な味わいの純米酒に仕上がっております。氷を入れて、炭酸水、サイダー等で割ることでより美味しくいただけます。

原料米: 出羽の里

精米歩合: 65%

日本酒度: -2.0

酸 度: 2.5

アミノ酸度: 1.2

度数: 16.5%

酵 母: 山形酵母

価 格: 720ml 1365円(税込)

- 塩害に強いコシヒカリをつくる -

今年3月11日の東日本大震災で、東北6県に津波が押し寄せました。田んぼにも津波が押し寄せ、その後、稲を植えようとしても、津波による塩害で稲が育ちません。そんな、津波の塩害による被害を受けている田んぼの広さは、東北6県で2万3600ヘクタール(=2万3600町歩)。=236平方キロメートルです。

数字ではピーンときませんね。この面積は、一辺が15㎞362mの正方形と考えて頂ければ分かりやすいかと思います。

2006年の日本の水田の面積は、約24,000平方キロメートルですので、塩害による被災した水田の面積は、全水田のほぼ1%です。福島、宮城、岩手と言えば、日本有数の米どころ。農業がそれぞれの農村の基幹産業であるため、被災した水田の復興は、農村の存亡がかかっているのです。復興の期間が長くなれば長くなるほど、高齢化が一段と進み、離農に繋がり、最終的には農村社会の破壊となるのは必至。

さりとて、塩害の田んぼに植えたコシヒカリは、塩の被害で育たず、1~2カ月で枯れてしまうという有様です。

◆ 塩に強いコシヒカリの開発へ

農研機関・作物研究所では塩分に強い品種を開発しています。どのようにして、塩分耐性のコシヒカリを作るのでしょうか?。

インド原産の米の品種に『ナノボクラ』(Nona Bokra)という品種があります。この品種は、塩分濃度が海水の1/7の濃度でも育ちました。同じ濃度の塩水ではコシヒカリは枯れてしまいました。

『ノナボクラ』という米には、塩分耐性の遺伝子が組み込まれています。これをコシヒカリと交配させて、塩分耐性のある塩分耐性コシヒカリという新しい品種を作り出すプロジェクトがスタートしています。

◆ マルチ品種

塩分耐性を既に持っているナノボクラを、塩害にあった田んぼに植えたとします。ナノボクラがインドが原産であるため、東北の地域で気候的に馴染むか未知数です。仮の収穫ができたとしましょう。食味にうるさい日本人にナノボクラの食味が受け入れられるか?。きっと受け入れられなく、売れない品種となるでしょう。

遺伝的多様性が失われ、コシヒカリ系統の品種が寡占状況を作り出している中、新しいアイデアで品種を作り出すことが多くなってきています。遺伝的に異なる品種を組み合わせて、新たな機能を搭載した品種の登場です。業界では「マルチ品種」と呼んでいます。この技術を応用することで、塩分耐性のコシヒカリが誕生します。

(明日へ続く)

本日イチオシの旬の酒

【雅山流 九郎左衛門 外伝 諒(りょう) 多麹仕込純米】

灼熱の夏がやってきました。節電ムードの中、体をクールダウンさせるお酒の登場です。脳天直撃な酒「諒」。この度発売される『九郎左衛門 外伝 諒』は、蔵人が入社2年目に始めて醸した多麹仕込(麹歩合約50%)の酒です。色濃く芳醇な味わいの純米酒に仕上がっております。氷を入れて、炭酸水、サイダー等で割ることでより美味しくいただけます。

原料米: 出羽の里

精米歩合: 65%

日本酒度: -2.0

酸 度: 2.5

アミノ酸度: 1.2

度数: 16.5%

酵 母: 山形酵母

価 格: 720ml 1365円(税込)

Posted by たわらや at

06:37

│Comments(0)

2011年09月02日

日本酒を楽しもう先ずは一献№253天狗舞『五凛』山田錦純米酒

09月02日号:日本酒を楽しもう先ずは一献 №253

- 天狗舞 五凛 山田錦 純米酒(火入) -

◆ 車多酒造「天狗舞」の酒蔵

天狗舞は霊峰・白山に源を発し金沢西部を流れる手取川の扇状地・白山市(旧松任市)にあります。

創業は文政六年(1823年)。初代蔵元・車多太右衛門は油屋を営み、諸国行脚の折に口にした各地の酒の旨さが忘れられず、自らの居する松任の地に酒蔵を構え、旨い酒をとの一心で酒造りをはじめたそうです。

かの時、蔵はうっそうたる森に囲まれており、木々の葉のすれあう音がまるで天狗の舞う音に聞こえたそうです。その謂れから、「天狗舞」の酒銘は生まれたそうです。

幾星霜を経た今日でも、初代の「旨し酒を」との願いを忘れずに連綿と酒を醸し育んでいます。

◆ 天狗舞の中の天狗舞・それが『五凛』です。

2006年10月、天狗舞から新たなブランドが生まれました。車多一成専務の肝入の酒、一滴入魂の酒です。原料米はすべて契約栽培米を使用。この酒を醸すために、特別に栽培した原料米。まさに、定番商品よりワンランク上の酒質を追求しました。天狗舞の中の天狗舞、それが『五凛』です。

ラベルには、「純米酒」としか書かれていませんが、実は、車多酒造伝承の山廃仕込みの酒です。

◆ さらに進化、さらに「グビグビ」飲める「五凛」に…

今春、天狗舞の定番酒である『山廃仕込純米』がIWC2011(インターナショナル・ワインチャレンジ・サケ部門)において、金メダルを受賞しました。(6月2日版かわら版にてご紹介 詳細はこちらを…)

同じように、『五凛』も年々進化し続けています。今秋、イチオシの純米酒です。

五凛・純米酒を取り扱っているある寿司屋の大将曰く、

「この酒、どのネタとも喧嘩しないんだよなぁ。味は中庸、香りは控えめ、インパクトには欠けるかもしれないが、いつの間にか飲んでしまっている。杯が進んだよなぁ~。」と。

五凛をプロディースした車多一成専務の「五凛」の酒のコンセプトは「グビグビ飲める酒」です。まさに、そのコンセプト、いつの間にか飲んでしまっている酒なのです。

今年の秋、「五凛」を飲んでみては如何でしょう?。世界のソムリエたちが認めた天狗舞の山廃純米。その酒を進化させたのが「五凛」です。

原料米: 兵庫県特A 山田錦

精米歩合: 60%

日本酒度:+4.0

酸 度: 1.7

アミノ酸度: 1.7

度数: 15.9%

酵 母: 金沢酵母

価 格: 1800ml 2730円(税別)

720ml 1365円(税別)

- 天狗舞 五凛 山田錦 純米酒(火入) -

◆ 車多酒造「天狗舞」の酒蔵

天狗舞は霊峰・白山に源を発し金沢西部を流れる手取川の扇状地・白山市(旧松任市)にあります。

創業は文政六年(1823年)。初代蔵元・車多太右衛門は油屋を営み、諸国行脚の折に口にした各地の酒の旨さが忘れられず、自らの居する松任の地に酒蔵を構え、旨い酒をとの一心で酒造りをはじめたそうです。

かの時、蔵はうっそうたる森に囲まれており、木々の葉のすれあう音がまるで天狗の舞う音に聞こえたそうです。その謂れから、「天狗舞」の酒銘は生まれたそうです。

幾星霜を経た今日でも、初代の「旨し酒を」との願いを忘れずに連綿と酒を醸し育んでいます。

◆ 天狗舞の中の天狗舞・それが『五凛』です。

2006年10月、天狗舞から新たなブランドが生まれました。車多一成専務の肝入の酒、一滴入魂の酒です。原料米はすべて契約栽培米を使用。この酒を醸すために、特別に栽培した原料米。まさに、定番商品よりワンランク上の酒質を追求しました。天狗舞の中の天狗舞、それが『五凛』です。

ラベルには、「純米酒」としか書かれていませんが、実は、車多酒造伝承の山廃仕込みの酒です。

◆ さらに進化、さらに「グビグビ」飲める「五凛」に…

今春、天狗舞の定番酒である『山廃仕込純米』がIWC2011(インターナショナル・ワインチャレンジ・サケ部門)において、金メダルを受賞しました。(6月2日版かわら版にてご紹介 詳細はこちらを…)

同じように、『五凛』も年々進化し続けています。今秋、イチオシの純米酒です。

五凛・純米酒を取り扱っているある寿司屋の大将曰く、

「この酒、どのネタとも喧嘩しないんだよなぁ。味は中庸、香りは控えめ、インパクトには欠けるかもしれないが、いつの間にか飲んでしまっている。杯が進んだよなぁ~。」と。

五凛をプロディースした車多一成専務の「五凛」の酒のコンセプトは「グビグビ飲める酒」です。まさに、そのコンセプト、いつの間にか飲んでしまっている酒なのです。

今年の秋、「五凛」を飲んでみては如何でしょう?。世界のソムリエたちが認めた天狗舞の山廃純米。その酒を進化させたのが「五凛」です。

原料米: 兵庫県特A 山田錦

精米歩合: 60%

日本酒度:+4.0

酸 度: 1.7

アミノ酸度: 1.7

度数: 15.9%

酵 母: 金沢酵母

価 格: 1800ml 2730円(税別)

720ml 1365円(税別)

Posted by たわらや at

06:46

│Comments(0)